Prácticas postfotográficas en los medios sociales. Un estudio transnacional sobre el uso de las historias de Instagram

Post-photographic practices in social media. A cross-national study on the use of stories on Instagram

Caro-Castaño, Lucía

https://orcid.org/0000-0003-2720-1534

Universidad de Cádiz, España

Año | Year: 2023

Volumen | Volume: 11

Número | Issue: 2

DOI: https://doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.723

Recibido | Received: 13-7-2023

Aceptado | Accepted: 9-10-2023

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 16

El auge de los medios efímeros apunta hacia la aparición de prácticas donde la fotografía y el vídeo asumen nuevas funciones sociales. Este estudio analiza las prácticas y motivaciones de uso que hacen de las historias de Instagram jóvenes españoles y colombianos. La metodología emplea el análisis crítico del discurso a partir de un trabajo de campo basado en el relato de los participantes. Este relato fue recabado a través de grupos focales y de un corpus de sus propias historias (N=1.110). Los resultados muestran prácticas postfotográficas incentivadas por el diseño de la plataforma y el imaginario algorítmico compartido por los participantes. Entre ellas destaca el uso de las historias para a) alimentar la sensación de copresencia y comunidad fática con sus seguidores; b) trasladar autenticidad y sensación de acceso a su vida cotidiana, al yo privado, recuperando el discurso clásico de la fotografía y el vídeo como testigos fidedignos de la realidad; y c) mejorar su performance individual de acuerdo con las métricas sociales de Instagram. El estudio da cuenta de la capacidad de estas plataformas tecnocomerciales para orientar el comportamiento social de sus usuarios y de las transformaciones culturales que esto implica.

Palabras clave: Imaginario algorítmico, comunicación visual, comunicación fática, medios efímeros, jóvenes,

The rise of ephemeral media points to the emergence of practices where photography and video take on new social functions. This study analyses the practices and motivations behind the use of Instagram stories by Colombian and Spanish young people. The methodology employs critical discourse analysis through fieldwork based on the participants’ profiles. This account was collected through focus groups and a corpus of their own stories (N=1,110). The results show post-photographic practices encouraged by the platform affordances and the algorithmic imaginary shared by participants. These include the use of stories to a) nurture a sense of co-presence and phatic community with their followers; b) transfer authenticity and a sense of access to their daily lives, to the private self, recovering the classic discourse of photography and video as reliable witnesses of reality; and c) improve their performance according to Instagram’s social metrics. The study shows the capacity of these techno-commercial platforms to guide the social behaviour of their users and the cultural transformations that this entails.

Key words: Algorithmic imaginary, visual communication, phatic communication, ephemeral media; young people,

Caro-Castaño, L. (2023). Prácticas postfotográficas en los medios sociales. Un estudio transnacional sobre el uso de las historias de Instagram. methaodos.revista de ciencias sociales, 11(2), m231102a15. https://doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.723

1. Introducción

El éxito de apps y utilidades como Snapchat, las historias de Instagram o, más recientemente, la app BeReal, caracterizadas por la caducidad de las fotografías y vídeos que publican los usuarios, apuntan hacia un uso de la fotografía que difiere de su tradicional función como memoria visual y da cuenta del impacto de las tecnologías de los teléfonos con cámara en las prácticas cotidianas de los sujetos. La completa transformación de la fotografía, desde su materialidad y procesos a sus funciones en el entorno digital, permite observar estas prácticas como postfotográficas (Fontcuberta, 2016Ref15; Toro-Peralta y Grisales-Vargas, 2021Ref38). Así, como señalan Olivio et al. (2022, p. 7-8)Ref35: “la postfotografía ya no es solo una imagen fotográfica, ahora es una combinación de prácticas culturales que transitan entre la comunicación, la mediación, la información, la socialización, la ubicuidad, la inmaterialidad, la masividad y la conectividad”.

Aunque la postfotografía nace con el paso del soporte analógico a la matriz de píxeles a finales del siglo XX (Fontcuberta, 2016)Ref15, su popularización y la actual proliferación de nuevas prácticas debe ligarse al auge de los medios sociales y la progresiva audiovisualización en la propuesta de uso de estas plataformas (Delgado y Prado, 2012)Ref13, que está transformando la experiencia cotidiana de lo visual (Toro-Peralta y Grisales-Vargas, 2021)Ref38 y, a través de ella, la relación de las personas con su propia imagen, con los otros y con su percepción de la realidad. En este sentido, Instagram destaca como una de las plataformas centrales en la construcción social y tecnológica en torno qué es lo fotográfico hoy y cómo los sujetos se relacionan con la imagen. No en vano, la plataforma, que alcanzó en abril de 2023 los 2.000 millones de usuarios activos mensuales (Kemp, 2023)Ref25, es señalada por los usuarios como la que más utilizan para publicar fotografía y vídeo dentro del ecosistema de medios sociales (Kemp, 2023, p. 138Ref25; Olivio et al., 2022, p. 16Ref35). Asimismo, para la cohorte de 16 a 24 años —a la que pertenecen los informantes de este trabajo—, Instagram es la plataforma favorita en ambos géneros: para el 23,7% del masculino y para el 23% del femenino (Kemp, 2023, p. 137)Ref25.

La preferencia que expresan los usuarios por Instagram para relacionarse con lo visual y audiovisual debe conectarse con la propuesta de uso preferente que hace la propia plataforma, que plantea lo fotográfico como su núcleo identitario y diferencial. Esto es algo que puede observarse en el diseño de las potencialidades de uso (affordances) de las historias donde, si bien el usuario puede crear publicaciones basadas únicamente en el texto, estas solo permiten la incorporación de algunos stickers digitales, restringiendo el uso de otros (compartir música, geolocalización etc.). Así, el diseño de Instagram incentiva la involucración de los usuarios a partir de una noción amplia de lo fotográfico, como un modo de mantener su seña de identidad como plataforma centrada en la imagen (Frier, 2020)Ref16.

Por otra parte, buena parte del éxito de Instagram durante los últimos años debe conectarse con la incorporación en 2016 de publicaciones con una caducidad de 24 horas, especialmente entre los jóvenes (Kofoed y Larsen, 2016)Ref27. Las historias temporales se han convertido en una utilidad central en términos de intensidad de uso y consumo en la plataforma. De este modo, las historias favorecieron que la plataforma recuperase el espíritu de sus inicios en 2010, como una app que permitía ver la vida de los demás a través de su propia vivencia y narración visual con la cámara del móvil (Frier, 2020, p. 17)Ref16, frente a su actual estatus como el espacio desde el que crear una marca personal y buscar la visibilidad masiva a través de la representación de una vida deseable (Caro-Castaño, 2022Ref9; Marwick, 2015Ref33; Tewatia y Majumdar, 2022Ref37).

El presente trabajo sigue una estructura clásica que comienza con un marco teórico elaborado a partir de una revisión de las últimas investigaciones en torno a un objeto de estudio (las prácticas postfotográficas en los medios efímeros) que aún se está construyendo. Se trata, por tanto, de un marco teórico de mirada amplia, ya que se busca que este trabajo participe en la construcción de esa definición y contextualización. A continuación, se expone el objetivo general y las preguntas de investigación que guiaron el trabajo, tras lo que se explica el diseño metodológico de la investigación. Seguidamente, se exponen los principales resultados extraídos del discurso de los informantes, del análisis de sus propias historias temporales y de las notas del trabajo de campo. Finalmente, se discuten los resultados en relación con los estudios precedentes y se sintetizan los principales hallazgos del trabajo y sus limitaciones en el apartado de conclusiones.

2. Marco teórico

2.1. Audiovisualización y cuantificación del yo en los medios sociales

Los medios sociales se han convertido en espacios centrales para la autopresentación y socialización. Aunque esto se produce en todas las cohortes de edad, es entre los jóvenes donde la presencia y actividad en estas plataformas alcanza una importancia crítica como espacio central de socialización (boyd, 2014Ref5; Charteris et al., 2018Ref10; González-Ramírez y López-Gracia, 2018Ref21).

En paralelo al crecimiento del papel mediador de estas plataformas sobre la vida cotidiana, internet se ha audiovisualizado (Delgado y Prado, 2012)Ref13 y este proceso ha sido especialmente intenso en los medios sociales, donde las imágenes juegan un papel central en la autopresentación y la creación y mantenimiento de relaciones (Lobinger et al., 2021Ref30; Olivio et al., 2022Ref35). El trabajo constante que desarrollan estos jóvenes para presentarse a través de la fotografía y el vídeo se convierte así en un ejercicio de autorrealización en un sentido casi literal: si la Segunda Modernidad trajo consigo el yo como tarea individual y diferencial, donde el sujeto debía exteriorizar su identidad buscando la validación social (Giddens, 1991)Ref19, los medios sociales se han convertido en la herramienta que permite la experimentación con esa construcción en la pantalla (Cover, 2014)Ref12. Este trabajo identitario y relacional es desarrollado por los sujetos dentro de un régimen de visión algorítmico en el que van aprendiendo qué tipo de prácticas comunicativas son premiadas —en forma de visualizaciones, likes e interacciones— tanto por los miembros de su red como por las normas opacas del algoritmo (Bucher, 2018Ref6; Cotter, 2019Ref11). Así, la utilización de estos espacios acaba configurando un “imaginario algorítmico” entendido como “el modo en que la gente imagina, percibe y experimenta el algoritmo y qué posibilita este imaginario” (Bucher, 2017, p. 31)Ref7.

Dado que Instagram es un artefacto en el que se ensambla una infraestructura tecnocomercial, usuarios y prácticas culturales visuales y audiovisuales, una de las principales consecuencias de esta orientación comercial es su diseño dirigido a la personalización de los contenidos para garantizar la atención e interés del usuario por permanecer en la plataforma y la recopilación de datos para crear perfiles microsegmentados con fines comerciales, lo que explica la producción de métricas algorítmicas, como exponen Georgakopoulou et al. (2020, p. 21)Ref17:

La infraestructura oculta de la mayoría de las plataformas comprende procesos algorítmicos en gran medida opacos, que afectan, entre otras cosas, a la visibilidad, moderación, difusión y secuenciación de los contenidos de las historias. Estos procesos miden los patrones de comportamiento de los usuarios en función de una serie de métricas de personalización invisibles, al tiempo que afectan a los contenidos futuros que ven los usuarios, pero también a las decisiones mediatizadas que toman los usuarios, las instituciones y las organizaciones para obtener buenos resultados en las redes sociales.

De este modo, las métricas algorítmicas miden y asignan un valor a las prácticas comunicativas de los usuarios (Georgakopoulou et al., 2020)Ref17 lo que puede acabar modelando su sociabilidad en estos espacios. El poder mediatizador de los medios sociales no radica únicamente en su capacidad para gestionar la visibilidad de los contenidos y usuarios en estos espacios, sino también en el deseo del sujeto de adaptarse a las normas que intuye en el algoritmo para crecer en visibilidad e interacciones (Cotter, 2019)Ref11, dada la dimensión afectiva de estas métricas. Así, y de acuerdo con Bucher (2018)Ref6, puede hablarse de una “sociabilidad programada” por parte de los algoritmos de estas plataformas dado que jerarquizan la información disponible para cada usuario, favoreciendo diferentes oportunidades y formas de sociabilidad entre ellos. En la misma línea, Georgakopoulou et al. (2020)Ref17 plantean la emergencia de un “storytelling cuantificado” para referirse a cómo las personas modifican sus narrativas para adaptarse a lo que premian las métricas (2020, p. 6)Ref17. El modelado de estas narrativas tiene implicaciones sobre la negociación de los discursos culturales, las dinámicas de poder y las posiciones identitarias que se asumen ya que, como señalan los autores, acaba influyendo en “aquello que merece ser dicho desde la perspectiva de los seguidores” (2020, p. 23)Ref17.

2.2. La complejidad de la interacción social en el contexto digital

El interés de los usuarios por comprender y adaptarse a las normas del algoritmo para ganar visibilidad e interacciones les enfrenta no sólo con la posibilidad de distribuir su propia imagen y discernir qué estrategias y tácticas contribuyen o no a ganar la atención de los otros, sino también con la preocupación por controlar quién tiene acceso a esta performance de su identidad y qué impresiones despierta en los demás. En este sentido, diversos estudios han analizado fenómenos problemáticos como el colapso de contextos (boyd, 2014Ref5; Loh y Walsh, 2021Ref31) que se produce por la difuminación de los límites espaciales, sociales y temporales propia de los medios sociales. De acuerdo con la teoría de la gestión de las impresiones de Goffman (1959/2006)Ref20, esta dificultad en definir límites en la circulación de la información social plantea potenciales colisiones en la presentación de la identidad, ya que la interpretación de la máscara que satisface a un auditorio social concreto difícilmente será también adecuada para diferentes audiencias a la vez, algo que sucede constantemente en los medios sociales.

Por tanto, el sujeto debe negociar diariamente en la interacción con las expectativas propias, las de sus interlocutores y con las posibilidades tecnológicas e imaginarias de la plataforma (affordances) acerca de la configuración de la situación social mediada. Así, siguiendo a Gershon (2010)Ref18, los usuarios desarrollan creencias compartidas en torno a cómo cada plataforma estructura la comunicación, de modo que van formándose “ideologías mediáticas” (media ideologies) en torno a qué prácticas y usos son socialmente aceptables para cada tipo de situación e interlocutor (2010, p. 18)Ref18. Desde esta perspectiva, la utilización de contenidos efímeros, como las publicaciones de Snapchat o las historias de Instagram, puede entenderse como un tipo de affordance que produce en el sujeto una mayor sensación de control sobre la propia imagen y la situación comunicativa en la que se comparte, ya que la escasa duración del contenido ayudaría a limitar el acceso por parte de audiencias futuras ajenas al contexto en el que se publicaron.

2.3. La postfotografía en los medios sociales

La postfotografía aparece con la fotografía digital y ha transformado el modo en que los seres humanos y las máquinas producen, distribuyen y utilizan las imágenes (Fontcuberta, 2016Ref15; Toro-Peralta y Grisales-Vargas, 2021Ref38). El contexto postfotográfico actual, en el que los medios sociales ocupan un espacio central, se caracteriza para el usuario por la ubicuidad de las cámaras, la integración y facilidad de uso del software de edición y la transmisión inmediata de los datos, favoreciendo así la integración de la producción simbólica en las prácticas cotidianas de los sujetos (Toro-Peralta y Grisales-Vargas, 2021)Ref38. Asimismo, la imagen pasa a ser algorítmica, en tanto que el dispositivo incorpora la gestión de su distribución y condiciones de consumo (Martínez Luna, 2019, p. 8)Ref32, lo que supone un cambio central en términos de agencia sobre la producción, consumo y significado social de las imágenes.

En este contexto postfotográfico, las prácticas vernáculas en los medios sociales indican un abandono de la función fotográfica de registro del pasado para convertirse en comunicación de lo que está sucediendo (Jurgenson, 2019Ref22; Lobinger, 2016Ref28). Así, Jurgenson (2019)Ref22 plantea la noción de fotografía social como una práctica cultural donde la existencia del objeto mediático “está subordinada a su existencia como unidad de comunicación” (p. 9)Ref22. En el mismo sentido, Berger (2011)Ref3 señala que la práctica y la experiencia de la fotografía cotidiana se han vuelto más importantes que las imágenes per se en el contexto digital (2011, p. 183)Ref3, tanto que los usuarios pueden incluso no reparar en que están realizando prácticas fotográficas en su uso de los medios sociales (Lobinger et al., 2020, p. 86)Ref29.

Diversos estudios han revisado las motivaciones y el tipo de prácticas que desarrollan los usuarios al compartir fotografías en estas plataformas. Así, Lobinger (2016)Ref28, a partir de un análisis empírico de las prácticas de intercambio fotográfico, estableció tres tipologías: 1) compartir fotos para hablar sobre las imágenes que se envían —preguntar a los amigos qué fotografía deberían publicar en el feed, por ejemplo—; 2) compartir imágenes como forma de comunicación visual, donde la atención se centra en el contenido y en las cualidades visuales de la imagen, y 3) compartir fotos con una finalidad fática. Para la autora, la función fática de la imagen contribuye a que se experimente la dimensión ritual de la comunicación. De este modo, en la fotografía fática lo más relevante es el intercambio en sí, ya que este contribuye a crear, mantener y fortalecer los vínculos sociales (Kofoed y Larsen, 2016Ref27; Lobinger, 2016Ref28; Lobinger et al., 2021Ref30; Prieto-Blanco, 2022Ref36). En esta línea, en su estudio sobre las prácticas fotográficas de familias transnacionales, Prieto-Blanco (2022)Ref36 encontró que “las interacciones fáticas activan tres dimensiones de la comunicación: el vínculo social, el intercambio de experiencias y la convivencia mediada. El compromiso en estas interacciones habituales, repetitivas y siempre emotivas da lugar a lo que yo llamo la ‘comunidad fática’” (2022, p. 138)Ref36.

2.4. Los medios efímeros

La literatura académica en torno a los medios efímeros se ha centrado especialmente en el estudio de Snapchat, una app creada en 2011 que permite que sus usuarios compartan snaps, fotografías o vídeos con una duración máxima de 60 segundos que se autodestruyen una vez han sido vistos, así como historias en caso de que el usuario quiera compartirlas con más contactos durante un máximo de 24 horas. Estas investigaciones coinciden en que el formato efímero favorece el fortalecimiento de los vínculos sociales (Kofoed y Larsen, 2016Ref27; Niemelä-Nyrhinen y Seppänen, 2021Ref34). La interacción funciona como una conversación, donde la narración visual se asemeja a la verbal y la inmediatez en la autodestrucción de las publicaciones mueve a sus participantes a responder inmediatamente, potenciando así la copresencia (Lobinger et al., 2021)Ref30, la intensidad de la experiencia comunicativa y la diversión (Niemelä-Nyrhinen y Seppänen, 2021)Ref34. Por otra parte, el carácter efímero de los contenidos favorece el uso de una estética descuidada, lo que favorece la sensación de intimidad y confianza de quien la recibe, en contraposición a la estética elaborada que emplean en Instagram o Twitter (Lobinger et al., 2020)Ref29.

En cuanto a las historias de Instagram, los estudios revisados las describen como un modo de narrar lo que sucede en el contexto de la vida cotidiana, los pequeños momentos, frente a los eventos importantes que se desea conservar en el feed aunque sin abandonar del todo la estética cuidada característica de la plataforma (Bainotti et al., 2021)Ref1. Asimismo, y dado que Instagram está muy ligada en el imaginario colectivo a la comunicación comercial y al glamour (Caro-Castaño, 2022Ref9; Marwick, 2015Ref33), varios trabajos han analizado el uso de las historias por parte de celebridades e influencers para trasladar una sensación de mayor cercanía y autenticidad a sus seguidores (Tewatia y Majumdar, 2022)Ref37. En cuanto a las características de las historias más valoradas por los usuarios, Kirçova, Pinarbaşi y Köse (2020)Ref26 encontraron que su carácter efímero era el rasgo que más les motivaba a seguir usándolas, por delante de la sensación de copresencia o la facilidad que ofrecen para generar contenido.

En los últimos años han aparecido nuevas apps y utilidades que imponen al usuario ciertas condiciones de producción de la foto para favorecer un mayor realismo, algo que Bulchand-Gidumal (2023)Ref8 ha denominado como “redes sociales espontáneas”. Así, la aplicación BeReal, creada en 2019 y que cuenta con veinte millones de usuarios (Woolf, 2022)Ref40, lanza una notificación diaria a sus usuarios en un horario cambiante. Este aviso abre una ventana de oportunidad para publicar de dos minutos, en ese lapso temporal deben hacer la foto con las dos cámaras del dispositivo móvil, para demostrar que realmente están allí. Además, BeReal no pone a disposición del usuario herramientas de edición y las vinculaciones son recíprocas, con lo que se abandona la dinámica seguidor-seguidores de Twitter e Instagram. Este tipo de apps apuntan hacia la recuperación no sólo de la idea de espontaneidad, frente a la estetización característica de Instagram (Marwick, 2015)Ref33, sino también hacia el discurso clásico de verismo e indicialidad atribuido a la fotografía como “análogo mecánico de lo real” (Barthes, 2002, p. 14)Ref2. Se trata, por tanto, de una app cuyas affordances buscan activar el significado social de la fotografía como evidencia de lo real pese a la crisis de la representación propiciada por la digitalización de la imagen (Fontcuberta, 2016)Ref15. Sin embargo, los usuarios de BeReal reconocen hacer un uso estratégico de su autopresentación en la app: repiten las fotografías antes de publicarlas y prefieren no publicar si consideran que lo que les está pasando no es suficientemente atractivo para sus contactos (Woolf, 2022)Ref40.

3. Objetivo general y preguntas de investigación

El objetivo general de este trabajo es conocer las motivaciones de uso y las prácticas comunicativas que desarrollan los informantes en las historias de Instagram mediante la fotografía, el vídeo, el texto y los objetos digitales específicos de las publicaciones temporales.

Si bien las historias constituyen un objeto de estudio multidisciplinar, en tanto que surgen del ensamblaje de diferentes formas visuales, sonoras, textuales e interactivas, la investigación adopta un enfoque postfotográfico. Se asume este enfoque considerando los resultados del trabajo de campo donde se observó claramente la preeminencia de la fotografía sobre el vídeo como elemento nuclear de las narrativas construidas por los informantes en sus historias. Tanto la plataforma como los usuarios proponen la imagen como el elemento básico al que añadir objetos digitales para narrar historias (una cuenta atrás, por ejemplo), mover a la interacción del observador (una encuesta), hacer accesible la historia a nuevas audiencias sociales (hashtags) o interpelar a usuarios concretos (menciones), entre otros usos posibles.

Para responder al objetivo general se plantearon dos preguntas:

PI1. ¿Qué prácticas postfotográficas desarrollan los jóvenes en las historias de Instagram?

PI2. ¿Qué motiva y estructura estas prácticas?

4. Método

4.1. Diseño de investigación

Esta investigación adopta el enfoque del análisis crítico del discurso (Fairclough, 2006)Ref14 para analizar y relacionar el discurso de los informantes, recabado a través de la técnica del grupo focal, sus propias publicaciones temporales en Instagram y las notas de campo del/la investigador/a, tomadas durante las sesiones presenciales y el periodo de seguimiento de los perfiles (historias y publicaciones permanentes).

4.2. Procedimiento

El trabajo de campo se desarrolló en dos etapas, en la primera se realizaron siete grupos focales —cuatro en Colombia y tres en España1— en los que participaron 53 voluntarios. Los grupos focales permitieron conocer y consensuar qué experiencias e interpretaciones compartían los informantes en torno a los usos preferentes de las historias temporales. Las sesiones se desarrollaron entre octubre de 2018 y mayo de 2019 y en ellas se emplearon tanto preguntas abiertas como ejemplos fotográficos y audiovisuales de Instagram para recabar las impresiones de los informantes, al mismo tiempo que se invitó a los mismos a poner ejemplos propios a través de sus dispositivos.

En la segunda etapa se empleó la técnica del scraping (Bainotti et al., 2021)Ref1 con la extensión del navegador Chrome IG Story para extraer las historias publicadas por los informantes formando un corpus de 1.110 ítems. La captación de datos tuvo lugar entre el 3 y el 21 de mayo de 2019, dado su carácter efímero, esta se realizó cada día a la misma hora. En esta fase solo se recabaron datos de 49 de los 53 perfiles ya que uno de los informantes nunca respondió a la solicitud de permiso para seguir su perfil y otros tres borraron la cuenta antes de que se extrajeran las historias. Los cuatro voluntarios pertenecían a la muestra colombiana. Las grabaciones de los grupos focales fueron transcritas literalmente por la autora y la codificación se desarrolló de modo inductivo junto con el análisis de las historias temporales recopiladas y las notas de campo hasta llegar a la definición de las principales categorías conceptuales del estudio. La codificación fue realizada con el software Nvivo 12.

En cuanto a la aplicación del ACD, se han considerado los valores implícitos en el diseño de la app, siguiendo la propuesta de Bucher (2018)Ref6 y Georgakopoulou et al. (2020)Ref17 para el estudio de los medios sociales. Los autores plantean que las affordances que estas plataformas ofrecen a los usuarios reflejan y refuerzan una visión sobre el mundo y una red de valores y normas que, sin llegar a determinar el comportamiento del usuario, sí facilita unas ideas y comportamientos concretos, al tiempo que desincentiva otros, afectando así a los procesos culturales que se producen en estos espacios y, por tanto, configurando un orden del discurso que da sentido tanto a las prácticas presentes como a las futuras (Fairclough, 2006)Ref14. En este sentido, se codificó en primer lugar el discurso de los informantes y, a partir de lo que expresaron en los grupos focales y de los conceptos asentados en diferentes áreas de conocimiento, se codificó el corpus de historias observando las siguientes variables: formato (imagen fija, fotografía audiovisualizada y vídeo), representación de espacios (escenario, backstage), representación de las relaciones (de amistad, familiares, amorosas, profesionales), incorporación de objetos digitales (filtros, stickers interactivos, música, cuenta atrás, etc.), dinámicas conversacionales y usos expresivos de la imagen.

4.3. Participantes

Se diseñó un estudio transnacional con el objetivo de explorar si existían diferencias culturales locales o nacionales en el modo de interpretar y utilizar la plataforma o si el imaginario y las prácticas son comunes en ambos países. La elección de Colombia y España obedece a su similitud en términos de tamaño poblacional (48,26M Colombia y 47,43M España en 2022) y de penetración de uso de medios sociales (68% y 60%) (Kemp, 2019aRef23, 2019bRef24). Por otra parte, todos los informantes estaban matriculados en ese momento en el primer curso de alguna carrera del ámbito de la Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Comunicación Social, Cine y Televisión, Publicidad y Publicidad y Relaciones Públicas). Se optó por este perfil entendiendo que estos usuarios pueden desarrollar usos más diversos de la plataforma a la hora de explorar las potencialidades estéticas y de interacción.

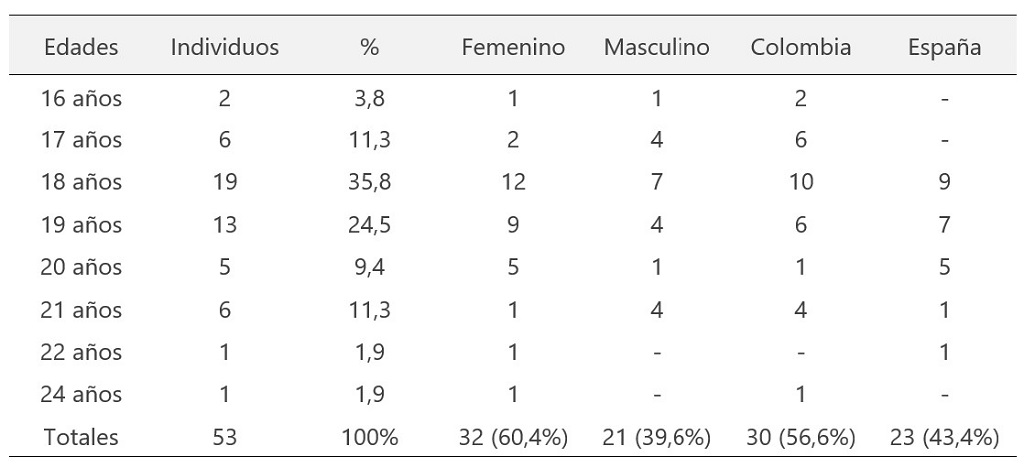

La selección se hizo a partir de un cuestionario individual que permitía establecer el perfil sociodemográfico y de diversidad e intensidad de uso de los medios sociales del voluntario/a. Los criterios principales fueron: el uso habitual de Instagram, la diversidad sociodemográfica y una distribución por género similar. La sobrerrepresentación del género femenino en la muestra (60,4%) es coherente con la distribución que se da en las ramas de Ciencias Sociales y de Humanidades en ambos países. Las edades de los informantes van desde los 16 años2 a los 24, aunque el 80% de la muestra se concentra entre los 18 y los 21 años (Tabla 1).

4.4. Consideraciones éticas

Si bien las estrategias metodológicas de los primeros estudios sobre medios efímeros se basaron exclusivamente en las narraciones individuales sobre las publicaciones que compartían sus creadores con los investigadores (Charteris et al., 2018Ref10; Kofoed y Larsen, 2016Ref27), trabajos más recientes han defendido la conveniencia de incorporar el análisis directo de las publicaciones (Bainotti et al., 2021Ref1; Niemelä-Nyrhinen y Seppänen, 2021Ref34). En el caso de las historias de Instagram, la complejidad en el almacenamiento no radica exclusivamente en su carácter efímero, sino también en las limitaciones que la plataforma establece para acceder a estos datos, ya que desde 2018 la API de Instagram no permite que las historias sean recuperadas (Bainotti, et al., 2021, p. 3659)Ref1, por ello se acudió a la técnica del scraping diario. El acceso a las historias no vulneró la configuración de privacidad de los usuarios, no sólo porque ya se les había pedido permiso para seguirlos sino porque la configuración de las cuentas era pública. Por otra parte, para respetar la privacidad de los participantes, las imágenes en las que aparece su rostro han sido alteradas con herramientas de edición y su identidad ha sido pseudonimizada.

En cuanto al acceso a los perfiles de los voluntarios y al tratamiento de sus datos y opiniones en los grupos focales, todos los participantes fueron informados de la finalidad de la investigación verbalmente y por escrito mediante un documento de consentimiento informado donde se les solicitaba el acceso —en calidad de seguidor— a sus cuentas en Instagram, la extracción de los datos públicos de las mismas, la grabación sonora y transcripción de los grupos focales y el tratamiento de sus datos personales garantizando la confidencialidad de los mismos.

5. Resultados

5.1. Uso fático de las historias

Dentro del ecosistema de medios sociales, Instagram es observada por los informantes de ambos países como una plataforma especializada en contenido visual y audiovisual, así como más abierta que los medios sociales precedentes en términos de visibilidad pública. Experimentan el medio como un espacio donde pueden establecer nuevas conexiones y aspirar a alcanzar a públicos conectados sin limitación geográfica, una potencialidad que relacionan con el uso de metadatos como los hashtags:

Gloria [COL, 24]: Pues a mí me parece que Instagram es una herramienta para llegar a más público más fácilmente por el asunto de los hashtags, porque usándolos puedes llegar a más público, puedes llegar a más partes del mundo. Con Facebook no pasaba eso, porque en Facebook hay más asuntos de privacidad.

La plataforma es interpretada como un escaparate global donde parece imponerse un modo de ser abiertamente autopromocional, un tipo de trabajo en torno a la identidad alentado por el peso de las celebridades y los influencers como prescriptores. En este contexto, la incorporación a Instagram de las historias temporales permite a los sujetos elaborar una narrativa más matizada a la hora de comunicar su faceta privada, que complementa a la aspiracionalidad del feed, trasladando autenticidad y facilitando que se inicie la interacción social:

Paola [ESP, 19]: Tú lo que quieres añadir a tu feed es la mejor imagen de ti porque es lo que la gente ve primero, es para venderte y todo el rollo; y ya después a las historias subes la basura... pero en realidad ya no es tan basura, ahora es más lo que quiero que vean para que me respondan, para que reaccionen, para que me digan cosas, para que te escriba el chavalito que te gusta.

El fragmento da cuenta de la diferenciación de usos que desarrollan los individuos a partir de las affordances tecnológicas e imaginadas de la plataforma. Las interacciones que se generan a partir de una historia (likes, reacciones, comentarios, etc.) producen una situación social diádica —entre dos nodos— en forma de chat al que sólo los participantes tienen acceso. Esto favorece que se produzcan más interacciones, que son vividas por los sujetos de un modo más libre al no sentirse expuestos al escrutinio colectivo del perfil. Por otra parte, la plataforma informa al usuario de todas las cuentas que han visto la historia (impresiones). Esta información contribuye a generar una sensación de copresencia aun cuando el comportamiento de los contactos sea sólo de consumo. Así, que la plataforma informe y muestre la imagen de perfil de cada seguidor que ha visto la historia favorece un sentido de comunidad compartida basada en el mantenimiento de la atención a lo largo del tiempo.

En general, los informantes destacan las historias como la utilidad central de la plataforma, no sólo porque publican mucho más que en el perfil, sino también porque prefieren consumir historias, en buena medida por el formato:

Javier [COL, 21]: La gente ve más lo que es una historia sin sentido que una foto bien lograda... yo me imagino una persona tipo seis de la tarde viendo historia, historia, historia... [hace el gesto de pasar con el dedo] es mucho más fácil que entrar al perfil, ponerse a leer.

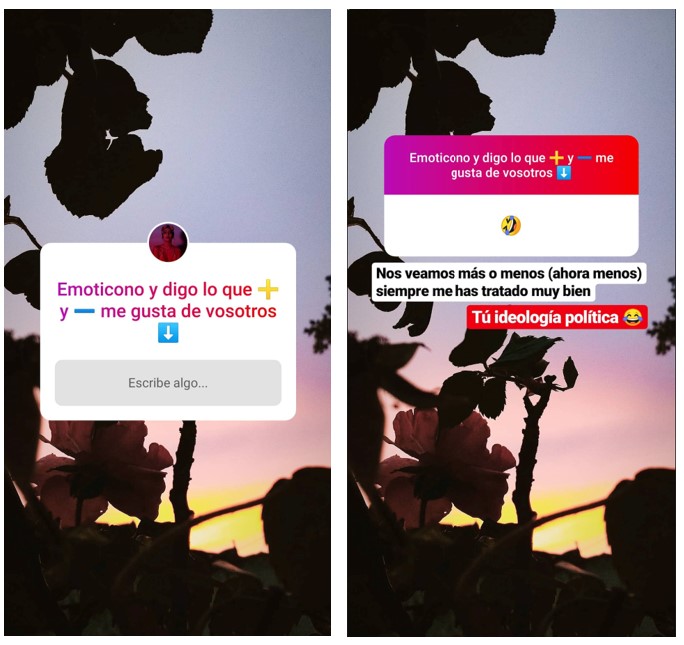

Además, la creación de un amplio repertorio de objetos digitales como los stickers interactivos —gifs, encuesta, incorporación de música, avatar personalizado, etc.— permite a los usuarios el ensamblaje de diferentes materiales en una única historia temporal. Esto ha permitido el desarrollo de un lenguaje multimodal propio donde incluso lo textual (Figuras 1 y 2) es ilustrado con imágenes y gifs animados, asumiendo la imagen una función de reclamo de la atención. El contenido suele ser banal y centrado en la autopresentación. Así, a menudo incorporan elementos propios del lenguaje conversacional como el saludo (Figura 1) con una finalidad fática: lo relevante es la interacción para fortalecer el vínculo social y presentarse como cercana y accesible, como puede observarse en la dinámica de preguntas y respuestas desarrollada por Silvia [COL, 17], donde el elemento central de la interacción es cuánto conocen sus seguidores sobre ella y sus preferencias (Figura 1). En la Figura 2, esta dinámica adopta un cariz más relacional, ya que Lola [ESP, 18] interpela a sus seguidores con una propuesta donde ella opina en público a quienes respondan con emoji a su historia, aunque preservando su identidad. De este modo, Lola pone a sus contactos en el centro de la narración, si bien la performance de la identidad sigue estando presente ya que su opinión hacia los demás y con qué tipo de personas se relaciona comunica una subjetividad y un modo de relacionarse concretos.

Por otra parte, los participantes en los grupos focales identificaron algunas convenciones sociales o “ideologías mediáticas” (Gershon, 2010)Ref18 compartidas por todos que están conectadas a las affordances de la plataforma. La más relevante es su preocupación por convertirse en spam para sus contactos, ser percibidos como egocéntricos o necesitados de atención por publicar demasiado en el perfil, como se aprecia en el siguiente fragmento:

Moderadora: Cuando alguien publica tres o cuatro fotos al día [en el perfil], ¿qué pensáis de esa persona? Sandra [COL, 18]: Como que esa persona se adora a sí misma, se venera, tiene un altarcito ahí en el closet y todos los días se reza [ríe].

En todos los grupos focales señalaron que no se debe publicar más de una foto al día en el perfil ya que eso saturaría la atención de los seguidores. El diseño de interacción de las historias como muro secundario, siempre visibles y disponibles en la franja superior del interfaz, pero sin interferir en el timeline principal, así como su carácter efímero, favorecen que los usuarios no se sientan constreñidos a la hora de publicar contenido en ellas. Asimismo, el acuerdo sobre la inexistencia de límites en cuanto a la frecuencia de publicación de las historias es coherente con su empleo como representación de la vida cotidiana, donde lo propio es el flujo infinito.

La representación de la domesticidad se desarrolla mostrando a personas y contenidos propios de este ámbito: sus mascotas, su desayuno, sus compañeros de piso o, como se aprecia en la Figura 3, haciendo al espectador partícipe de actividades cotidianas como cocinar. Resulta interesante cómo narra Gonzalo [COL, 17] en varias historias su primera vez cocinando tortitas en casa, ya que combina de un modo muy claro tres formas convencionales de diferentes discursos: la conversación interpersonal, mediante una constante interpelación a sus seguidores; el discurso de los programas televisivos de cocina, con un enfoque visual en los productos y el proceso, construyendo una narrativa lineal en la que se muestran todos los pasos; y el discurso de los medios sociales, con el empleo de hashtags, la grabación móvil en mano donde la cámara adopta el punto de vista subjetivo del emisor y la incorporación de capturas de los mensajes directos que va recibiendo en el proceso. El resultado es una narración interdiscursiva y multimodal que refuerza la vinculación de quienes participan y la sensación de copresencia gracias a la cotidianidad compartida en directo.

5.2. Las historias como backstage del emisor

La caducidad de las historias alienta expresiones menos aspiracionales de la identidad, aunque igualmente estratégicas: lo que se expresa en estas publicaciones es la versión más relajada de la máscara social propia del backstage (Goffman, 1959/2006)Ref20, algo que contribuye a connotar cercanía y acceso. Así, aunque lo que se sube a las historias sea banal o pueda parecer descuidado, sigue siendo estratégico:

Cintia [ESP, 19]: A mí no me gusta subir cualquier cosa. O sea, no me echaría ahora mismo una foto con ella en clase y la subiría… en plan, que cada vez que quiero subir una cosa a mis stories me lo pienso. Patricia [ESP, 22]: A las historias yo creo que subo cosas más cotidianas, más casuales. Clara [ESP, 19]: Lo que al principio subíamos a la cuenta… y ya sí, en “mejores amigos”, ya sueltas burradas. Patricia [ESP, 22]: Sí, ahí ya stickers, fotopapada…

Las historias de mejores amigos permiten discriminar qué contactos podrán ver la publicación temporal. En esta investigación no se ha tenido acceso a lo que los informantes comparten en este tipo de historias, aunque en los grupos focales aparecieron múltiples menciones a qué suelen publicar aquí. De acuerdo con ellos, en mejores amigos comparten desde lo escatológico (“[…] a mejores amigos puedes subir incluso fotos cagando”, Daniel, COL, 17), al envío de semidesnudos o de fotos intencionadamente poco favorecedoras como la foto en contrapicado para acentuar la papada (“fotopapada”), con una finalidad lúdica pero también de fortalecimiento de la confianza depositada en quien lo recibe, con quien comparten fotografías que nunca mostrarían en público, como explicaba Carmen [ESP, 18]: “[…] a estas las llamamos ‘fotos bullying’ porque como salgan a la luz…”.

Con la llegada de las historias, el vídeo fue desapareciendo gradualmente del feed, como señalaba Marta (ESP, 20): “[…] antes sí se subían más vídeos a la publicación y ahora ya no. Ahora, como están las stories, las publicaciones son para fotos”. En el contexto de las historias (fugaz, cotidiano, cercano, banal) el uso del vídeo contribuye a la narrativa de autenticidad y acceso a una cotidianidad pretendidamente no estratégica, ya que traslada de modo más eficaz la sensación de flujo temporal. En este sentido, la muestra analizada presentaba un porcentaje superior de imagen en movimiento (55,2%) que de imagen fija (44,8%). Pero el 23% de las historias con imagen en movimiento son en realidad fotografías animadas añadiendo gifs y filtros.

Por otra parte, en el corpus de historias también se encontró el uso de géneros narrativos de los massmedia que apelan a la idea de dar acceso a las audiencias al backstage de la producción. Así, vemos como Claudia [COL, 18], antes de publicar en su feed imágenes de la sesión fotográfica, adelanta en sus historias la realización de esta sesión fotografiando la pantalla de la cámara y mencionando al profesional. Se aprecia así una adaptación del género clásico audiovisual del “cómo se hizo”.

5.3. Prácticas ligadas al imaginario algorítmico

En la mayoría de los grupos focales los participantes reconocieron su preocupación por ser validados por sus contactos a través de las interacciones con sus publicaciones, tanto en el perfil como en las historias, lo que demuestra la asunción de las métricas de interfaz de Instagram para evaluar lo afectivo y social por parte de los informantes. En todas las sesiones apareció la conciencia de que la visibilidad y el engagement que logran sus contenidos se relaciona con el algoritmo, algo que les produce curiosidad y preocupación porque experimentan sus consecuencias pero desconocen sus reglas, como señalaba Paola [ESP, 19]: “Ahora las fotos no salen por orden temporal, sino según lo que Instagram cree que a ti te gusta. Entonces hay publicaciones que te pierdes. Y dices ‘ahora mis fotos tienen menos me gusta que antes ¿por qué será?’”.

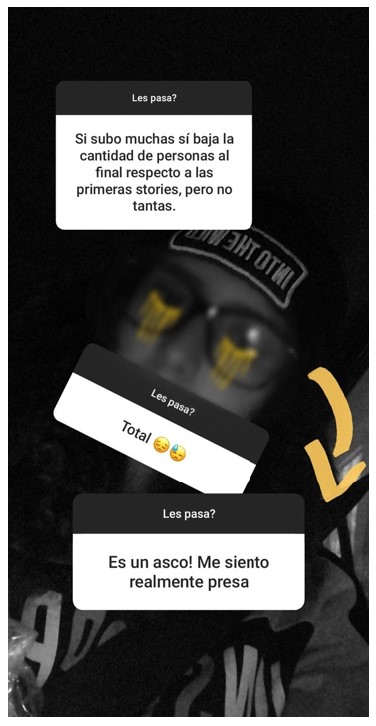

En la misma línea, Alejandra [COL, 19] expone la preocupación sobre los cambios en el engagement con sus seguidores (Figura 5) compartiendo las respuestas anonimizadas de sus chats en historias.

Otro ejemplo del interés de los usuarios por crecer en interacciones y adaptarse al funcionamiento que presuponen al algoritmo y a los hábitos de consumo de sus seguidores puede apreciarse en la Figura 6, donde aparecen dos ejemplos de aviso en las historias de la existencia de una nueva publicación permanente.

Esta práctica apareció bajo dos fórmulas en el corpus de imágenes: como mero aviso de publicación, mostrando la imagen de la publicación permanente (imagen central) o cubriendo buena parte de la fotografía, de modo que el receptor deberá acudir al perfil para verla completa, como explicita el propio texto (imagen derecha).

El interés por adaptarse a lo que premia el algoritmo para mejorar las métricas de interfaz los lleva a incorporar todo tipo de metadatos que la plataforma pone a su disposición para descubrir qué factores afectan al engagement, como se observa en la explicación de Gloria [COL, 24]:

[…] yo me he dado cuenta de que cuando publico historias la gente las ve, pero no en la misma cantidad que cuando publico historias con preguntas... ahí ya la cantidad aumenta... La verdad es que no sé lo que debe tener eso por detrás, pero, digamos que los hashtags, los stickers y todas esas cosas ayudan a eso y además, si las redes están abiertas, entonces aparece el #likeforlike y todas esas cosas que son como más novedades en Instagram.

Gloria hace referencia a #likeforlike un hashtag creado por usuarios centrados en mejorar sus métricas en la plataforma y que buscan el intercambio de likes o la reciprocidad en la vinculación con el objetivo de afectar al modo en que sus contenidos son clasificados y distribuidos por el algoritmo, así como ser percibidos por otros usuarios como creadores de contenido valioso.

Estas reflexiones dan cuenta de la complejidad de las prácticas postfotográficas en Instagram, donde convergen aspectos relativos a las expectativas de interacción social, de presentación de una identidad coherente a través de la fotografía y el vídeo, de autopromoción, etc. en un contexto sociotécnico donde los usuarios desconocen las métricas algorítmicas que contribuyen a producir las métricas de interfaz (comentarios, visualizaciones, likes, etc.). Ante la opacidad del algoritmo, muchos de los informantes señalaron experimentar con todo tipo de metadatos y objetos digitales para mejorar sus resultados de engagement. Desde esta perspectiva, el carácter efímero de los contenidos es muy valorado ya que les permite generar contenidos diversos y no siempre coherentes entre sí o con la imagen pública que quieren dar, en esa búsqueda por adaptarse a las preferencias tanto del sistema algorítmico como de sus seguidores.

6. Discusión

Los resultados muestran tres conjuntos de prácticas comunicativas que explican la preferencia e intensidad de uso de las publicaciones temporales frente a las permanentes. En primer lugar, se encontró que las historias favorecen la comunicación en su dimensión ritual y fática (Lobinger, 2016)Ref28. Esto se produce en relación con tres decisiones de diseño del interfaz de usuario: a) la caducidad de la publicación alienta que se compartan contenidos más banales, relacionados con el devenir de la vida cotidiana característica de la comunicación ritual; b) la posibilidad de crear con un solo gesto (un like, una reacción predeterminada, un mensaje) un chat privado produce sensación de control sobre la situación social mediada entre los dos participantes, a salvo de la mirada pública; y c) la métrica sobre las impresiones de la historia y su notificación favorece la sensación de copresencia y de comunidad fática online basada en el mantenimiento de la atención a lo largo del tiempo.

De este modo, en las historias se observa la coexistencia entre un fortalecimiento real de la comunidad fática online, semejante al que encontraron en sus estudios Prieto-Blanco (2022)Ref36 y Lobinger et al. (2021)Ref30 — en tanto que documentaron que existe una coorientación de los participantes entre sí en el intercambio fotográfico—, con decisiones sobre el diseño de interfaz que promueven la sensación de conexión social aunque quien publica y quiénes reciben la foto están desarrollando un comportamiento más propio del paradigma de la emisión que de la comunicación dialógica. Este tipo de confirmación afectiva alentada por el diseño de interfaz puede conectarse con las nuevas formas de “soledad en compañía” que, de acuerdo con Turkle (2011)Ref39, están apareciendo en la actual fase de las relaciones humanas mediadas por las tecnologías digitales, donde la tecnología permite a los sujetos sentirse acompañados mientras se diversifican las formas de soledad en el ámbito presencial.

Por otra parte, es en las historias de mejores amigos donde lo expresado por los informantes coincide con los resultados de los estudios sobre Snapchat (Kofoed y Larsen, 2016Ref27; Niemelä-Nyrhinen y Seppänen, 2021Ref34). Dado que se trata de publicaciones orientadas a una persona o grupo de personas concreto, lo que se busca esencialmente es fortalecer los vínculos sociales mediante la copresencia y la intimidad visual mediada (Lobinger et al., 2021)Ref30 a través de un intercambio fotográfico que a menudo los muestra en situaciones que comprometerían su imagen pública (“fotos bullying”, en sus propias palabras), reforzando de este modo la expresión de la confianza depositada en quienes tienen acceso a estas publicaciones.

En segundo lugar, el formato de flujo en el que se consumen las historias las asemeja a la temporalidad continua de la vida cotidiana, esta característica, así como su caducidad por defecto, contribuye a que se compartan contenidos más banales, con una estética menos cuidada que la del perfil y desde el contexto del día a día (espacio doméstico, amigos, mascotas, etc.). Estos elementos trasladan a los seguidores una sensación de acceso al backstage del verdadero yo, en un uso de la postfotografía que persigue activar el discurso indexical de la fotografía como fiel representación de lo real (Barthes, 2002Ref2; Jurgenson, 2019Ref22). Esta retórica ha sido estudiada en la comunicación de influencers y celebridades en Instagram (Tewatia y Majumdar, 2022)Ref37. Por tanto, estas publicaciones efímeras están lejos de poder ser consideradas como medios espontáneos (Bulchand-Gidumal, 2023)Ref8 pues lo que comparten en ellas sigue siendo tan estratégico como lo publicado en las publicaciones permanentes. En este sentido, los resultados coinciden con los de Woolf (2022)Ref40 en BeReal, algo llamativo dado que este medio efímero basado en la fotografía se presenta como el anti-Instagram.

En tercer lugar, se observó que buena parte de las prácticas postfotográficas desarrolladas por los informantes se explican de acuerdo con el imaginario algorítmico (Bucher, 2017Ref7; Cotter, 2019Ref11) que comparten. Así, el amplio repertorio de recursos fotográficos, audiovisuales y de otros objetos digitales disponibles en las historias favorece que los usuarios ensamblen todo tipo de elementos expresivos para llamar la atención y mover a la interacción, creando así un lenguaje multimodal característico de los medios efímeros (Baidotti et al., 2021Ref1; Georgakopoulou et al., 2020Ref17, Niemelä-Nyrhinen y Seppänen, 2021Ref34) donde lo esencial es su potencial fático y de mejora de sus métricas sociales. En este sentido, el análisis del corpus de historias mostró un continuo juego discursivo de los usuarios utilizando las diferentes utilidades de las publicaciones efímeras para crear remediaciones (Bolter y Grusin, 2011)Ref4 de formatos y huellas discursivas de otros medios, especialmente de los medios de comunicación de masas, como la fórmula del “cómo se hizo” o la entrevista en público, como puede observarse en las dinámicas de pregunta-respuesta que republican sus historias anonimizando a su interlocutor. Por tanto, puede afirmarse que los usuarios de las historias de Instagram tienden a construir un lenguaje multimodal e interdiscursivo.

Asimismo, el carácter efímero de las historias fue destacado por algunos jóvenes porque les hacía sentirse más libres a la hora de experimentar con el uso de metadatos y estéticas diferentes, comprobando la reacción de sus seguidores y de las métricas sin que ello dañase la coherencia narrativa y estética que querían mantener en su perfil público. Esta prevención ante la posibilidad de que su imagen pueda ser malinterpretada o accesible para audiencias futuras, no sólo es indicativa de la preocupación de estos jóvenes por los efectos de un posible colapso de contextos sociales online (boyd, 2014Ref5; Loh y Walsh, 2021Ref31), también apunta hacia la normalización de prácticas de autovigilancia en torno a cómo puede estar siendo percibida su identidad individual a partir de las magnitudes cualitativas que son simplificadas y traducidas cuantitativamente por las métricas diseñadas por la plataforma.

7. Conclusiones

Este trabajo ha explorado como utilizan las historias de Instagram los jóvenes participantes analizando estas prácticas desde el enfoque de la postfotografía. Para ello se ha construido un marco teórico novedoso en el que se conectan estudios desde la sociología visual, la comunicación digital y la fotografía con el objetivo de contribuir a la definición de los medios efímeros centrados en la imagen como objeto de estudio. A partir de los datos recabados mediante la realización de grupos focales y el uso de la técnica del scraping para extraer y almacenar las historias publicadas por los propios informantes, se utilizó el análisis crítico del discurso para interpretar las prácticas de estos jóvenes y desentrañar qué factores explican su comportamiento en este contexto.

A continuación, se retoman las preguntas de investigación que han guiado este trabajo. Comenzando por la PI2 (¿Qué motiva y estructura estas prácticas?), se ha detectado que el diseño de interfaz de Instagram orienta las prácticas de los usuarios, especialmente, las decisiones relativas a las métricas, que los usuarios interpretan como un modo de evaluar su performance individual en la plataforma. Aunque las motivaciones son diversas y cambiantes para cada usuario y momento, es común la búsqueda de atraer atención e interacciones no sólo para sentirse conectado, reforzar sus relaciones o establecer nuevos vínculos, sino que, de manera transversal, hay un deseo de adaptarse a lo que la plataforma propone para crecer en relación con la evaluación cuantitativa de las métricas. Por tanto, las motivaciones son eminentemente sociales, pero son estructuradas por las métricas y su cuantificación de dimensiones humanas que nunca antes habían sido monitorizadas y cuantificadas tecnológicamente de modo generalizado (mi relación con mis pares, mi pareja, nuevos contactos, etc.).

Esta conclusión, extraída de una muestra transnacional en la que no aparecieron diferencias culturales significativas en relación con la nacionalidad, apunta hacia la capacidad de estas plataformas privadas con intereses comerciales para incidir en el modo en que los sujetos interpretan qué ideas y comportamientos sociales son validados al mismo tiempo que alienta una constante automonitorización de la identidad individual a partir de lo que interpretan como la mirada del otro. Se evidencia así una transformación cultural de gran relevancia dada la centralidad de estas plataformas como espacios de socialización y su capacidad para orientar comportamientos y valores compartidos.

En cuanto a la PI1 (¿qué prácticas postfotográficas desarrollan los jóvenes en las historias de Instagram?), los resultados muestran tres conjuntos de prácticas comunicativas que explican la preferencia e intensidad de uso de las publicaciones temporales frente a las permanentes. Así, se detectó su utilización para a) sentirse acompañados y alimentar asimismo la sensación de copresencia y comunidad fática con sus seguidores; b) producir la sensación de estar accediendo a su vida cotidiana y real, a diferencia del postureo asociado a las publicaciones permanentes, recuperando el discurso clásico (e irreal) de la fotografía y el vídeo como testigos fidedignos de la realidad; y c) mejorar su performance individual a través de su adaptación a aquello que infieren que será premiado por el algoritmo y que evalúan a través de las métricas que les devuelve la plataforma.

Por otra parte, este estudio cuenta con varias limitaciones que deben considerarse a la hora de extrapolar sus conclusiones. En primer lugar, los participantes son estudiantes universitarios en estudios del ámbito de las industrias culturales, por lo que su manera de interpretar y relacionarse con la plataforma puede verse afectado por la proyección de un futuro uso profesional de este espacio. En segundo lugar, se ha desarrollado un estudio cualitativo por lo que el diseño metodológico no permite cuantificar en qué medida se dan algunos de los fenómenos observados en el uso de las historias. En este sentido, se considera interesante incorporar el enfoque cuantitativo en futuros trabajos, así como replicar el diseño metodológico con jóvenes universitarios de otras carreras y en no-universitarios. Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones ampliar el análisis a las historias de mejores amigos por parte del investigador, ya sea solicitando el acceso directo o a través de la narración de los participantes, para conocer cómo media la plataforma las interacciones de cariz más íntimo.

1) Bainotti, L., Caliandro, A. y Gandini, A. (2021). From archive cultures to ephemeral content, and back: Studying Instagram stories with digital methods. New Media y Society,23(12), 3656- 3676. https://doi.org/10.1177/1461444820960071

2) Barthes, R. (2002). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Paidós.

3) Berger, L. (2011). Snapshots, or: Visual culture's cliches. Photographies, 4(2), 175-190.

4) Bolter, D. J., y Grusin, R. (2011). Inmediatez, hipermediación, remediación. Cuadernos de Información y Comunicación, 16, 29-57. https://doi.org/10.5209/rev_CIYC.2011.v16.2

5) boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press.

6) Bucher, T. (2018). If… then: Algorithmic power and politics. Oxford University Press.

7) Bucher, T. (2017). The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. Information, Communication & Society, 20(1), 30-44. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154086

8) Bulchand-Gidumal, J. (2023). The case of BeReal and spontaneous online social networks and their impact on tourism: Research agenda. Current Issues in Tourism, 1-5. https://doi.org/10.1080/13683500.2023.2191174

9) Caro-Castaño, L. (2022). Jugando a ser influencers: un estudio comparativo entre jóvenes españoles y colombianos en Instagram. Communication & Society, 35(1), 81-99. https://doi.org/10.15581/003.35.1.81-99

10) Charteris, J., Gregory, S. y Masters, Y. (2018). Snapchat, youth subjectivities and sexuality: Disappearing media and the discourse of youth innocence. Gender and Education, 30(2), 205- 221. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1188198

11) Cotter, K. (2019). Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram. New Media & Society, 21(4), 895-913. https://doi.org/10.1177/1461444818815684

12) Cover, R. (2014). Becoming and belonging. Performativity, subjectivity, and the cultural purposes of social networking sites. En A. Poletti y J. Rak (Eds.). Identity Technologies (pp. 55-69). The University of Wisconsin Press.

13) Delgado, M., y Prado, E. (2012). Outside de box: la televisión más deseada. En León, B. (Coord.), La televisión ante el desafío de internet (pp. 90-97). Comunicación Social.

14) Fairclough, N. (2006). Discourse and social change. Polity Press.

15) Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Notas sobre las postfotografía. Galaxia Gutenberg.

16) Frier, S. (2020). No filter: The inside story of Instagram. Simon & Schuster.

17) Georgakopoulou, A., Iversen, S. y Stage, C. (2020). Quantified Storytelling. Springer International Publishing.

18) Gershon, I. (2010). The breakup 2.0. Disconnecting over new media. Cornell University Press.

19) Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press.

20) Goffman, E. (1959/2006). La presentación de la persona en la vida cotidiana (Trad. de H. B. Torres Perrén y F. Setaro). Amorrortu Editores.

21) González-Ramírez, T. y López-Gracia, Á. (2018). La identidad digital de los adolescentes: usos y riesgos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 17(2), 73-85.https://doi.org/10.17398/1695-288X.17.2.73

22) Jurgenson, N. (2019). The social photo: On photography and social media. Verso.

23) Kemp, S. (2019a, 31 de enero). Digital 2019: Spain. Datareportal.com. https://datareportal.com/reports/digital-2019-spain

24) Kemp, S. (2019b, 31 de enero). Digital 2019: Colombia. Datareportal.com. https://datareportal.com/reports/digital-2019-colombia

25) Kemp, S. (2023, 28 de abril). Digital 2023. April Global Statshot Report. Wearesocial.com. https://wearesocial.com/es/blog/2023/04/reporte-digital-2023-abril/

26) Kirçova İ., Pinarbaşi F. y Köse Ş.G. (2020). Understanding ephemeral social media through instagram stories: A marketing perspective. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2): 2173-2192. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i2.1452

27) Kofoed, J. y Larsen, M. C. (2016). A snap of intimacy: Photo-sharing practices among young people on social media. First Monday, 21(11). https://doi.org/10.5210/fm.v21i11.6905

28) Lobinger, K. (2016). Photographs as things – photographs of things. A texto-material perspective on photo-sharing practices, Information, Communication & Society, 19(4), 475 488. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1077262

29) Lobinger, K., Venema, R. y Kaufhold, A. (2020). Hybrid repertoires of photo sharing: exploring the complexities of young adults’ photo- sharing practices. Visual Communication, 21(1), 73- 96. https://doi.org/10.1177/1470357219894038

30) Lobinger, K., Venema, R., Tarnutzer, S. y Lucchesi, F. (2021). What is visual intimacy? Mapping a complex phenomenon. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 37(70), 151- 176. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i70.119750

31) Loh, J. (M. I.) y Walsh, M. J. (2021). Social media context collapse: The consequential differences between context collusion versus context collision. Social Media + Society, 7(3). https://doi.org/10.1177/20563051211041646

32) Martínez Luna, S. (2019). La imagen algorítmica. Hacia una nueva (in)visibilidad. Revista Académica Estesis, (7), 4-17. https://doi.org/10.37127/25393995.50

33) Marwick, A. E. (2015). Instafame: Luxury selfies in the attention economy. Public culture, 27(1), 137-160.https://doi.org/10.1215/08992363-2798379

34) Niemelä-Nyrhinen, J. y Seppänen, J. (2021). Photography as play: examining constant photographing and photo sharing among young people. Visual Communication,0(0). https://doi.org/10.1177/14703572211008485

35) Olivio, A., Lau, J. y Herrera, L. E. (2022). Postfotografía y el ecosistema mediático e informacional de los universitarios. Un estudio en México y Bolivia. Icono 14, 20(2), 1-22. https://doi.org/10.7195/ri14.v20i2.1878

36) Prieto- Blanco, P. (2022). (Dis)Affect, Photography, Place. Imaginations, 13(2), 123- 144. https://doi.org/10.17742/IMAGE.TP.13.2.6

37) Tewatia, M. y Majumdar, S. (2022). Humans of Instagram: Exploring influencer identity discourses on Instagram. Journal of Digital Social Research, 4(4), 52-75. https://doi.org/10.33621/jdsr.v4i4.120

38) Toro-Peralta K. A. y Grisales-Vargas A. L. (2021). Postfotografía: de la imagen del mundo al mundo de las imágenes. Arte, Individuo y Sociedad, 33(3), 899-916. https://doi.org/10.5209/aris.70435

39) Turkle, S. (2011). Alone Together. Why we expect more from technology and less from each other. Basic Books.

40) Woolf, M. (2022, 18 de diciembre). BeReal: ¿prosperará o desaparecerá? [Estudio de 2022]. PhotoAID.com. https://photoaid.com/es-es/blog/bereal-estudio/

1) Estaba prevista la relación de un grupo focal más en España pero fue suspendido debido a que se alcanzó la saturación teórica.

2) El sistema educativo en Colombia permite que, bajo ciertas condiciones, los estudiantes accedan a la universidad desde los 16 años, mientras que en España la edad de acceso es desde los 18, siendo la excepción que un estudiante pueda hacerlo antes. De ahí que la presencia de estas edades sea escasa en el estudio y sólo por parte de la muestra colombiana.

Caro-Castaño, Lucía

Lucía Caro-Castaño es doctora por la Universidad de Cádiz y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla, ambas con mención de premio extraordinario. En la actualidad, la investigadora es profesora contratada doctora del Departamento de Marketing y Comunicación de la UCA, donde ha sido Coordinadora del Grado en Publicidad y RRPP y es Secretaria de la Comisión Académica en Cádiz del Doctorado Interuniversitario en Comunicación. Su investigación se centra en la comunicación en medios sociales, especialmente en relación con la cultura digital y el modo en que se producen los procesos de influencia social y política en estos espacios.