Desigualdad de género y violencia en los videojuegos: un análisis desde las experiencias videolúdicas de la juventud

Gender inequality and violence in video games: a study from videoludic experiences of young people

Autores

Calderón Gómez, Daniel

https://orcid.org/0000-0003-2116-2618

Universidad Complutense de Madrid, España

Gómez Miguel, Alejandro

https://orcid.org/0000-0001-6580-9933

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación FAD Juventud., España

Datos del artículo

Año | Year: 2023

Volumen | Volume: 11

Número | Issue: 1

DOI: http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i1.648

Recibido | Received: 30-1-2023

Aceptado | Accepted: 15-3-2023

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 16

Resumen

En las últimas décadas, hemos asistido a la consolidación de los videojuegos como una de las principales fuentes de ocio de la juventud. Sin embargo, a partir del auge de los videojuegos online multijugador, basados en la competitividad y el anonimato, también han surgido prácticas de odio, violencia y hostigamiento que afectan a la experiencia de juego de los jugadores y, especialmente, de las jugadoras. Por ello, en este artículo se analizan las actitudes, experiencias y percepciones de jugadores y jugadoras de videojuegos desde una perspectiva de género, entre las que destacan experiencias de violencia, intimidación y acoso, especialmente en juegos online. Se plantea una metodología cuantitativa mediante una encuesta a una muestra representativa de 1200 jóvenes entre 15 y 29 años y un plan de análisis basado en el análisis factorial de componentes principales, análisis de conglomerados y análisis multivariante de varianza. Como resultados principales, se destaca una mayor preferencia comparativa de las mujeres hacia juegos de un solo jugador y una mayor propensión a ocultar su identidad en juegos online. Además, las situaciones de acoso e intimidación están muy generalizadas entre los jugadores online y en el caso de ellas afectan especialmente a las que juegan con mayor frecuencia a videojuegos.

Palabras clave: ocio digital, estudios de juventud, sexismo, gaming, acoso,

Abstract

During the last decades video games rose as one of the main forms of leisure among young people. Nevertheless, because of the emergence of multiplayer online games, based on anonymity and competitiveness, new practices of hate, violence and harassment have also arisen, affecting gamers' experiences of play, particularly among women. Therefore, in this paper we analyze the attitudes, experiences and perceptions of video game players from a gender perspective, including situations of violence, intimidation and harassment, particularly in online gaming. It is based on a survey quantitative methodology from a representative sample of 1200 youngsters between 15 and 29 years old and a statistical plan based on principal components analysis, cluster analysis and multivariate variance analysis. As main results, it stands out the higher comparative preference of women about one player games and a higher propension of hiding their identity in online gaming. Moreover, harassment and intimidation is generalized among online players; in the case of women, it particularly affects those women who play video games more frequently.

Key words: digital leisure, youth studies, sexism, gaming, harassment,

Cómo citar este artículo

Calderón Gómez, D., y Gómez Miguel, A. (2023). Desigualdad de género y violencia en los videojuegos: un análisis desde las experiencias videolúdicas de la juventud. methaodos.revista de ciencias sociales,11(1), m231101a04. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i1.648

Contenido del artículo

1. Introducción

En las últimas décadas los videojuegos se han constituido como un fenómeno cultural global que atraviesa barreras sociales, generacionales y de género, estando presentes en la vida cotidiana de gran parte de la población. Durante el auge de los videojuegos en los años 90 (Herz, 1997)Ref17, la industria de los videojuegos se vinculaba un nicho de mercado específico: público infantil y masculino, con una orientación geek o friki y población interesada por la tecnología. Actualmente, esta industria es un sector del entretenimiento consolidado y enormemente diversificado que genera ingentes beneficios económicos a lo largo y ancho del planeta. El último anuario presentado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) (2021)Ref4 calcula que en el año 2021 había más de 18 millones de jugadores y jugadoras en España, alcanzando una facturación de 1.795 millones de euros, con un impacto indirecto en la economía española de 3.577 millones de euros y generando empleo directo para más de 9.000 personas. Además, su penetración en la sociedad parece ir en aumento, llegando a un número muy elevado de gamers entre las generaciones más jóvenes: aproximadamente 3 de cada 4 adolescentes y jóvenes juega a videojuegos en España (Calderón Gómez y Gómez Miguel, 2022)Ref7.

A pesar de este enorme crecimiento y la progresiva diversificación de géneros, modalidades de juego y plataformas, en gran medida los videojuegos siguen estando asociados con los hombres y la masculinidad. Esto ocurre incluso cuando, actualmente, entre la juventud, prácticamente la mitad de los jugadores son mujeres (de Matías Batalla y Quartucci, 2022, p. 24)Ref10. Entre las razones encontramos, por un lado, una cultura gamer (Kuss et al., 2022Ref21; Shaw, 2012Ref29; Vermeulen et al., 2017Ref32) muy vinculada con la masculinidad y con valores como la competitividad, la dedicación y un elevado nivel de destrezas, que excluye a los jugadores ocasionales o casual que no cumplen con este perfil estereotipado de hardcore gamer. En este contexto, las mujeres que juegan a videojuegos no suelen identificarse como gamers, al sentirse atacadas por no encajar en el estereotipo de dedicación exclusiva al mundo de los videojuegos, que en ciertas circunstancias les resulta hostil (Kuss et al., 2022Ref21; Vermeulen et al., 2017Ref32). Por otro lado, en los últimos años se han empezado a poner de manifiesto las situaciones específicas de violencia, acoso e intimidación que sufren las mujeres vinculadas con el mundo de los videojuegos por el hecho de ser mujeres. Este tipo de formas de violencia afecta cotidianamente a las videojugadoras, que muestran una mayor propensión a ocultar su identidad cuando juegan a videojuegos multijugador online, produciéndose incluso situaciones de acoso y agresión sexual (Burnay et al., 2019Ref6; Tang et al., 2020Ref30). También afecta a mujeres dedicadas al sector de los videojuegos, como diseñadoras, programadoras, presentadoras, reporteras, creadoras de contenido o jugadoras profesionales (DEV, 2022Ref11; Isaaman y Tolaine-Sage, 2022Ref19; Méndez Martínez, 2017Ref24). Uno de los casos más recientes fue el caso GamerGate (Aghazadeh et al., 2018)Ref2, una campaña de acoso online organizada en diversas plataformas (Reddit, 4chan, etc.) hacia varias mujeres dedicadas a la industria de los videojuegos.

Tomando estas cuestiones en consideración, en este artículo se plantea un análisis estadístico de las experiencias videolúdicas de la juventud. Como preguntas de investigación, planteamos: ¿existe una relación entre las experiencias negativas y situaciones de acoso durante las prácticas de juego y las actitudes hacia los videojuegos? ¿Qué diferencias encontramos entre las experiencias de los hombres y de las mujeres?

De este modo, tomamos en consideración las actitudes y percepciones sobre el mundo de los videojuegos y las situaciones personales vividas durante sus prácticas de juego, entre las que encontramos situaciones de acoso, hostigamiento e intimidación. Todo ello desde una perspectiva de género que tome en consideración las experiencias y situaciones específicas vividas por las jugadoras, pues la investigación social sobre videojuegos ha tendido a centrarse tradicionalmente en las problemáticas de los jugadores hombres (Lopez-Fernandez et al., 2019)Ref22.

1.1. Videojuegos y desigualdad de género

Desde el punto de vista de las investigaciones feministas y de género, en los últimos años se han desarrollado varias líneas de investigación social vinculadas con el mundo de los videojuegos. En primer lugar, una línea clásica de investigación se centra en los estereotipos sexistas de los videojuegos (Gestos et al., 2018Ref14; Mccullough et al., 2020Ref23; Paredes Otero, 2022Ref28), estudiando el contenido, las imágenes y las narrativas presentes en los títulos, es decir, el contexto de producción, pero dejando de lado las experiencias de jugadores y especialmente jugadoras —el contexto de recepción—. Así, se han estudiado aspectos como la representación sexualizada de los personajes femeninos, los roles subalternos que ocupan las mujeres (damisela en apuros, apoyo o soporte al personaje masculino principal, mujer como premio, etc.) o la normalización de la cultura de la violación o del machismo estructural en las narrativas. Incluso hay aproximaciones críticas hacia las mecánicas jugables como formas de lenguaje transmisoras y reafirmadoras de la masculinidad hegemónica (Brusint, 2020)Ref5. Aunque resultan interesantes, estas contribuciones presentan dos limitaciones: por un lado, dejan de lado la experiencia de las propias jugadoras al centrarse en el análisis del contenido y, por otro, todavía "falta investigación que conecte directamente la representación de las mujeres en los videojuegos con el bienestar de las mujeres" (Gestos et al., 2018, p. 5)Ref14. Esto es, falta evidencia empírica sobre el alcance e impacto social de este ecosistema cultural en la vida cotidiana de las mujeres. Encontramos algunas excepciones, como el estudio de Burnay et al. (2019)Ref6, que plantea una conexión entre la sexualización de los videojuegos y el acoso sexual online hacia las mujeres, o el de Mccullough et al. (2020)Ref23, que muestra cómo la concienciación feminista puede ayudar a las mujeres jugadoras a mostrarse más críticas con la representación sexista de las mujeres en los videojuegos. En cierta manera, gran parte del avance en la crítica y el análisis de los videojuegos se debe a la crítica feminista y la perspectiva de género, que han evidenciado la parcialidad de la industria del videojuego, que invisibiliza y reifica a las mujeres —y a otros colectivos sociales— (Flores Ledesma, 2020)Ref13.

Una segunda línea de investigación, también centrada en el contexto de producción, indaga en las características del sector de los videojuegos y la poca presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro del mismo (de Matías Batalla y Quartucci, 2022Ref10; Méndez Martínez, 2017Ref24). Así, a pesar de que cada vez hay más mujeres trabajando en puestos vinculados con el mundo de los videojuegos —diseño gráfico y creativo, programación, creación de contenido, presentación de eventos, jugadoras profesionales de eSports, periodismo y crítica de videojuegos—, su presencia sigue siendo reducida (en torno al 20%), viéndose especialmente afectadas por la brecha salarial (DEV, 2022Ref11; Isaaman y Tolaine-Sage, 2022Ref19). Además, ocupan muy pocos puestos de dirección técnica y creativa, lo que se traduce en una menor influencia en las temáticas, narrativas y contenidos presentes en los títulos. Asimismo, en los últimos años han salido a la luz importantes casos de explotación laboral y acoso sexual en diversas empresas del sector, destacando el famoso caso Gamergate (Ferguson y Glasgow, 2021)Ref12, que muestran cómo, en gran medida, esta industria continúa siendo hostil para las mujeres.

Una tercera línea de investigación tiene que ver con las diferencias de género vinculadas con las modalidades y preferencias de juego (Afonso Noda y Aguilera Ávila, 2021Ref1; Campo Pereira, 2022Ref8; Gómez-Gonzalvo et al., 2020Ref15). Se trata de una vertiente de corte descriptivo, en la que se estudian dimensiones como los tipos de géneros preferidos por mujeres y hombres, las plataformas más utilizadas o las modalidades de juego (juegos de un jugador, juegos multijugador online, etc.). Así, se destaca una mayor preferencia de las mujeres por juegos de un solo jugador y por géneros centrados en la simulación social y la estrategia, mientras que entre los hombres destacan comparativamente los videojuegos multijugador online y los géneros de acción, shooters y aventuras. La limitación principal de esta perspectiva es que, a pesar de que existe una amplia variedad de estudios sobre las preferencias diferenciales por sexo o edad, apenas existe investigación que profundice en las motivaciones, actitudes y experiencias de las propias jugadoras sobre sus prácticas de juego (Lopez-Fernandez et al., 2019, p. 1)Ref22. En el caso de los hombres, sí que existe una larga tradición de investigación sobre los aspectos vivenciales de sus prácticas videolúdicas, especialmente en aquellas investigaciones que destacan los usos problemáticos de los videojuegos (Chen et al., 2018Ref9; González-Cabrera et al., 2022Ref16; Kuss y Griffiths, 2012Ref20), vinculándolos con situaciones como la adicción, la desconexión de la vida social o la competitividad, que son más frecuentes entre los varones y se asocian con la construcción social de una identidad gamer muy masculinizada (Paaßen et al., 2017)Ref27.

Finalmente, una cuarta línea de investigación está centrada en las situaciones de acoso e intimidación presentes en el ámbito videolúdico (Aghazadeh et al., 2018Ref2; Burnay et al., 2019Ref6; Tang et al., 2020Ref30). Aunque este tipo de situaciones son muy frecuentes en el caso de los videojuegos multijugador online y afectan tanto a hombres como a mujeres, aunándose la percepción de anonimato e impunidad que permite Internet con una fuerte sensación de competitividad, en el caso del acoso recibido por parte de las mujeres encontramos algunas características distintivas. Por un lado, entre las mujeres encontramos un hostigamiento generalizado que va mucho más allá de las propias jugadoras, afectando a creadoras de contenido, periodistas o trabajadoras del sector de los videojuegos, como en el caso Gamergate que describimos más arriba (Aghazadeh et al., 2018Ref2; Ferguson y Glasgow, 2021Ref12). Por otro lado, se trata de un tipo de acoso e intimidación centrado en denigración de la identidad de las mujeres como videojugadoras, pues se produce desde el estereotipo de una identidad gamer muy masculinizada y asociada con la competitividad y la dedicación exclusiva al conocimiento sobre videojuegos (Kuss et al., 2022)Ref21. Como indican Vermeulen et al., "el machismo de la cultura de los videojuegos impide en gran medida la identificación de las mujeres como gamers" (2017, p. 95)Ref32. Desde esta óptica excluyente, las mujeres no serían verdaderas jugadoras –hardcore gamers–, sino jugadoras ocasionales —casual gamers—, menos comprometidas con la cultura videolúdica, supuestamente menos competitivas y habilidosas que hombres (Paaßen et al., 2017, p. 421)Ref27. Más allá de su veracidad o falsedad, este estereotipo sirve para asentar una cultura de los videojuegos cargada de valores masculinos y excluyente hacia las mujeres, que son vistas como una minoría de outsiders o intrusas (Tang et al., 2020, p. 128)Ref30. Asimismo, es importante destacar que gran parte del acoso que sufren las mujeres tiene un fuerte contenido sexual (Tang et al., 2020, p. 129)Ref30 e impide la participación libre de las mujeres en igualdad de condiciones, por lo que muchas jugadoras optan por ocultar su identidad y sexo cuando juegan a videojuegos online. De este modo, la tradicional exclusión de la esfera pública que sufren las mujeres en otros ámbitos de la vida social también tiene su plasmación específica en el ámbito videolúdico.

1.2. Objetivos e hipótesis

En torno a estos ejes de investigación, el objetivo general de este trabajo es indagar en las experiencias videolúdicas de la juventud desde el punto de vista de las desigualdades de género, conectando la percepción y actitudes hacia los videojuegos de hombres y mujeres con las experiencias y situaciones personales vividas en las prácticas de juego. Pondremos el foco, de manera especial, en las situaciones de acoso e intimidación vividas durante el juego y su conexión con las percepciones positivas y negativas sobre el mundo de los videojuegos. Este objetivo general puede materializarse en los siguientes objetivos específicos.

El primer objetivo es analizar las diferentes modalidades videolúdicas presentes entre los jóvenes, con especial énfasis en las diferencias de género. Aunque las mujeres ya constituyen prácticamente la mitad de la población jugadora (de Matías Batalla y Quartucci, 2022, p. 24)Ref10, la investigación empírica (Afonso Noda y Aguilera Ávila, 2021Ref1; Gómez-Gonzalvo et al., 2020Ref15; Lopez-Fernandez et al., 2019Ref22; Paaßen et al., 2017Ref27; Tsai, 2017Ref31) muestra una mayor preferencia de ellas hacia los juegos de un solo jugador y hacia los juegos móviles, en contraste con los videojuegos multijugador online. Además, entre los hombres encontramos una mayor frecuencia de juego que se traduce en una presencia mayor de los videojuegos en su cotidianidad diaria. Desde este punto de vista, podemos plantear la primera hipótesis:

H1. Entre las mujeres jóvenes encontramos una menor frecuencia de juego y una mayor presencia comparativa de videojuegos de un solo jugador, en comparación con los juegos multijugador.

El segundo objetivo es analizar la violencia experimentada durante las prácticas de juego. La investigación previa muestra que, particularmente en el caso de los videojuegos multijugador online, donde la interacción entre jugadores es más evidente, las situaciones de hostigamiento, insultos y acoso a otros jugadores están ampliamente generalizadas, conectándose con valores como la competitividad extrema y una definición muy restrictiva sobre lo que significa ser un verdadero videojugador —un hardcore gamer— (Paaßen et al., 2017)Ref27. Esto afecta especialmente a las mujeres, donde esta violencia se intensifica y plasma en situaciones de acoso y agresión sexual que limitan sus prácticas de juego (Burnay et al., 2019Ref6; Tang et al., 2020Ref30). Por ello, conectada con este objetivo planteamos la siguiente hipótesis:

H2. Las mujeres han sufrido situaciones de acoso, insultos e intimidación en sus prácticas videolúdicas con mayor frecuencia que los hombres.

El tercer objetivo es indagar en las propias percepciones y actitudes de los jugadores y las jugadoras hacia los videojuegos. Debido a la persistencia de un estereotipo masculinizado del auténtico jugador o hardcore gamer, frente a los jugadores ocasionales o casual, tradicionalmente las mujeres que juegan a videojuegos muestran mayores reticencias para identificarse con la etiqueta gamer (Afonso Noda y Aguilera Ávila, 2021Ref1; Kuss et al., 2022Ref21; Paaßen et al., 2017Ref27). Asimismo, las mujeres han mostrado, tradicionalmente, unas actitudes más negativas hacia los videojuegos que los hombres derivada de su propia experiencia con los mismos (Campo Pereira, 2022)Ref8. De este modo, podemos plantear las últimas dos hipótesis:

H3. Para los hombres los videojuegos son un factor de conformación identitaria más importante que para las mujeres.

H4. Las mujeres tienen una percepción general de los videojuegos más negativa que los hombres y jóvenes de menor edad.

2. Metodología

Este estudio presenta una metodología cuantitativa basada en la técnica de la encuesta online (Arroyo Menéndez y Finkel, 2019)Ref3, a partir de un cuestionario a población joven española (entre 15 y 29 años) sobre sus prácticas y experiencias de entretenimiento y ocio digital, con especial foco en los hábitos de consumo de contenido audiovisual, las prácticas de producción de contenido online, el seguimiento de creadores de contenido y el consumo de videojuegos. El cuestionario fue elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud como parte de la investigación Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud (Calderón Gómez y Gómez Miguel, 2022)Ref7. Se ha utilizado un cuestionario online autoadministrado a 1.200 jóvenes entre 15 y 29 años residentes en España, a través de un muestreo por cuotas: se establecieron cuotas directas por sexo (50% de hombres y mujeres), por grupos quinquenales de edad (15-19, 20-24 y 25-29 años) y por nivel de estudios terminados (hasta secundarios obligatorios, secundarios postobligatorios y superiores). Además, se ha realizado una ponderación de los datos para ajustar los resultados a la distribución poblacional de jóvenes según sexo y grupos de edad. El trabajo de campo se realizó entre septiembre y octubre de 2021. Para el supuesto de muestro aleatorio simple, máxima variabilidad (P=Q=0,50) y un nivel de confianza del 95,5%, el error muestral es del 2,8% (Tabla 1).

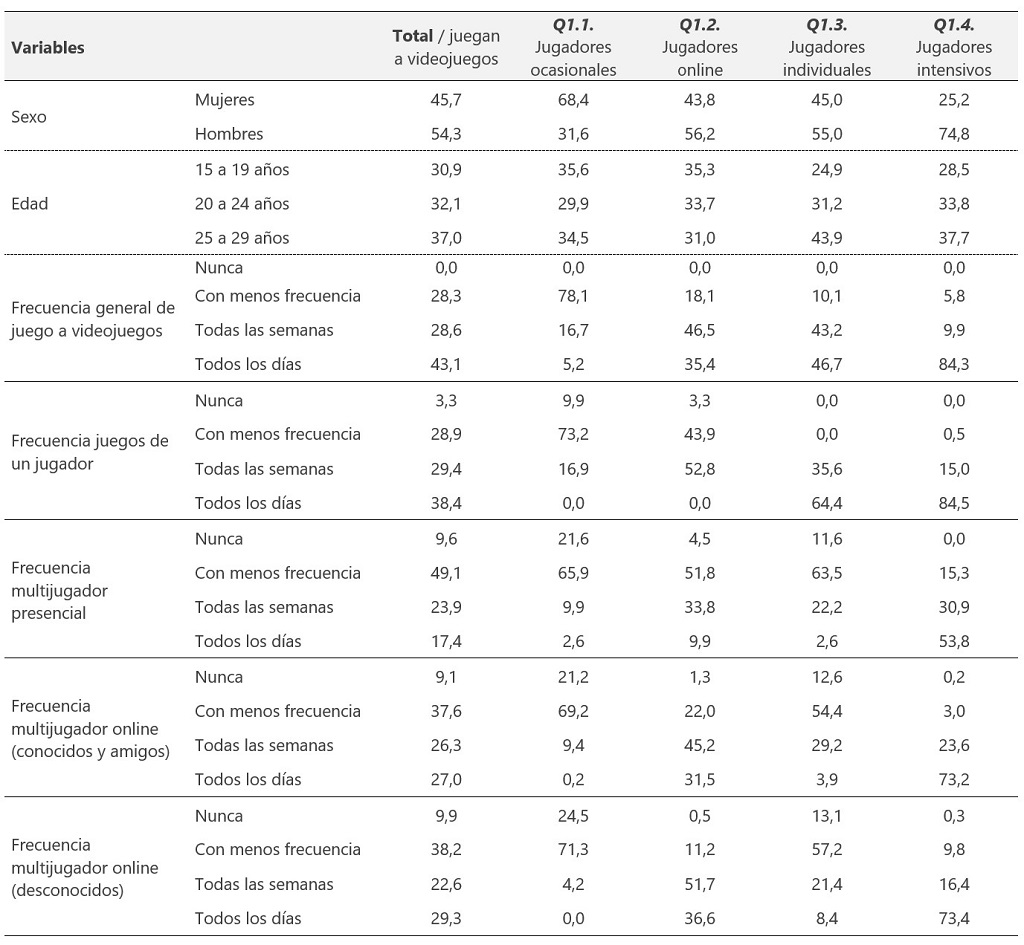

Se ha planteado un plan de análisis multivariable que incluye la realización de las técnicas de análisis de conglomerados (K-medias), análisis factorial de componentes principales y análisis multivariante de varianza (MANOVA). En primer lugar, para dar respuesta a la primera hipótesis (H1), se ha construido una tipología de perfiles videolúdicos a partir de 5 variables sobre frecuencia de juego: (1) frecuencia general de juego a videojuegos; (2) juegos de un solo jugador; (3) juegos multijugador de forma presencial; (4) juegos multijugador online con amigos o conocidos; (5) juegos multijugador online con desconocidos. Para ello, se ha utilizado un análisis de conglomerados K-medias con una solución de 4 conglomerados que distribuyen la muestra de manera relativamente equitativa, como se observa en la Tabla 2: jugadores ocasionales, jugadores online, jugadores individuales y jugadores intensivos. En el apartado de resultados se analizan estos 4 perfiles de jugadores.

En segundo lugar, se ha realizado un análisis factorial de componentes principales (FA) a partir de 22 variables sobre el grado de acuerdo (en una escala de 0 a 10) con diferentes afirmaciones sobre el sector de los videojuegos y sobre la experiencia personal de juego. Se ha optado por una solución de 5 componentes (Varianza total = 56,9%; Determinante = 0,01; KMO = 0,880; Barlett significativo al 95,5%) y se ha realizado una rotación ortogonal Varimax. La composición de los componentes se describe a continuación, mientras que sus puntuaciones completas se encuentran en el Anexo (Tabla 6):

-FA.1. Comunidad y entretenimiento (19,5% de varianza): puntuaciones elevadas de variables que muestran una identificación con los videojuegos y un papel relevante de los mismos en la identidad personal (sentimiento de formar parte de una comunidad, 0,762; considerar los juegos la principal fuente de diversión, 0,761; usarlos para conocer amistades, 0,720; sensación de rechazo por ser gamer, 0,672; sensación de pasar demasiado tiempo jugando, 0,595; considerar los videojuegos más entretenidos e interactivos que otras formas de ocio, 0,586; ser influido por la opinión de creadores de contenido, 0,516).

-FA.2. Efectos negativos (13,2% de varianza): puntuaciones elevadas de variables que enfatizan los aspectos negativos de los videojuegos, como el fomento de la violencia (0,825), la adicción (0,821), el aislamiento (0,783), la transmisión de mensajes consumistas e ideológicos (0,592) y la vinculación de los videojuegos con la infancia (0,477).

-FA.3. Uso formativo y práctico (8,9% de varianza): puntuaciones elevadas de variables que destacan la utilidad de los videojuegos para desarrollar competencias personales y profesionales (0,702), su uso en las aulas (0,399) y para desconectar (0,553), así como la visión crítica con las cajas de botín y micropagos (0,522).

-FA.4. Exposición personal y acoso (8,6% de varianza): puntuaciones elevadas de la propensión a ocultar la identidad mientras se juega (0,715), de la recepción de comentarios inapropiados e insultos (0,632) y de la sensación de frustración, ansiedad y enfado mientras juegan (0,546).

-FA.5. Sexismo (7,1% de varianza): puntuaciones elevadas de la consideración de que los videojuegos tienen contenidos sexistas (0,615) y están diseñados para los chicos en mayor medida que para las chicas (0,661).

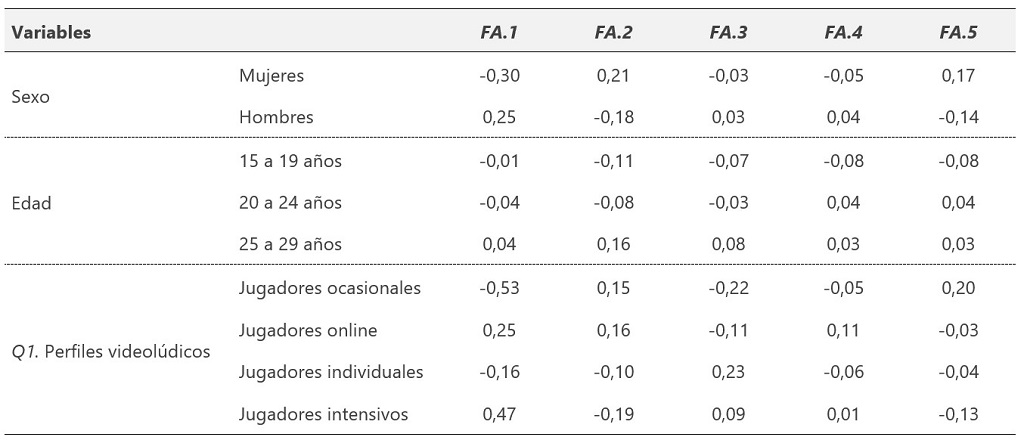

Finalmente, se ha realizado un análisis multivariante de varianza (MANOVA) tomando como variables dependientes los 5 factores surgidos del análisis de las percepciones y experiencias de juego (FA) y, como variables independientes, el sexo, la edad en grupos quinquenales y los cuatro grupos de hábitos de juego surgidos del análisis de conglomerados (Q). El objetivo es indagar en los efectos principales de las variables independientes y en los efectos combinados, lo que nos permitirá dar respuesta a las hipótesis H2, H3 y H4. La inclusión de los grupos de edad y el clúster de hábitos videolúdicos como variables de control nos permitirá matizar y profundizar en las diferencias detectadas entre hombres y mujeres, comprobando si se trata de diferencias generalizadas o si se vinculan a grupos de edad o hábitos específicos. En aquellos casos en los que se han detectado asociaciones significativas (Tabla 3), se han analizado las medias marginales y se ha realizado un análisis post hoc Tukey-b (diferencias entre categorías de la variable).

En el Anexo (Tabla 7) se incluyen todas las medias marginales de las variables independientes, de sus interacciones y de los modelos post hoc. Para sintetizar los datos presentados, se incluyen únicamente aquellos modelos interactivos y post hoc que muestran relaciones significativas con las variables dependientes.

3. Resultados

La presentación de resultados se divide en dos partes. En la primera, construimos una tipología de perfiles de jugadores según sus modalidades de juego. En la segunda, realizamos un análisis estadístico multivariable de la experiencia de juego de los y las jóvenes.

3.1. Tipología de perfiles videolúdicos según modalidad de juego

Comenzamos presentando la composición de los perfiles de jugadores extraídos del análisis de conglomerados de sus frecuencias de juego en diferentes modalidades de juego (Anexo, Tabla 5).

Q1.1. Jugadores ocasionales (25,3% de la muestra): se caracterizan por una frecuencia de juego significativamente menor al promedio de los videojugadores, tanto en general como en todas las modalidades consideradas (1 jugador, multijugador presencial, online con conocidos, online con desconocidos). Únicamente 2 de cada 10 juegan a videojuegos todas las semanas, siendo el tipo de juegos más habituales los juegos de 1 solo jugador (el 16,9% juegan todas las semanas), seguidos por los juegos multijugador presenciales (12,5% juegan todas las semanas) y los juegos multijugador online con conocidos (9,6% juegan todas las semanas), mientras que la frecuencia de juego online con desconocidos es significativamente baja (solo un 4,2% juegan semanalmente). En cuanto a su composición sociodemográfica, en este grupo encontramos una mayor presencia comparativa de mujeres (68,4% frente a la muestra de un 45,7% de jugadoras) y de jóvenes entre 15 y 19 años, aunque las diferencias por edad son bastante menos significativas.

Q1.2. Jugadores online (23,1% de la muestra): se caracterizan por una elevada frecuencia de juego multijugador online, tanto con conocidos como con desconocidos, mientras que juegan en menor medida a videojuegos de 1 solo jugador. En cuanto al juego presencial con conocidos, se sitúan en la media, y en cuanto a su frecuencia general de juego se sitúan por encima de la media, pero ligeramente por detrás de jugadores intensivos (Q1.4) y jugadores individuales (Q1.3). De este modo, el 46,5% de los jugadores online juegan todas las semanas y el 35,4% todos los días, siendo las frecuencias de juego diario más habituales las destinadas al ámbito online, ya sea con desconocidos (36,6%) o conocidos (31,5%). Desde el punto de vista sociodemográfico, se trata de un grupo muy ligeramente masculinizado (56,2% de hombres y 43,8% de mujeres), a pesar de que el juego online es común entre ambos sexos, y por edad encontramos un grupo joven con respecto al total de jugadores, siendo especialmente reducida la presencia de jóvenes entre 25 y 29 años.

Q1.3. Jugadores individuales (26,3% de la muestra): se caracterizan por un juego más frecuente a videojuegos de 1 solo jugador, mientras que puntúan por debajo de la medida en las modalidades de juego multijugador. En cuanto a la frecuencia general de juego, se sitúan entre los jugadores intensivos (Q1.4) y los jugadores online (Q1.2), de forma que el 46,7% juega todos los días y el 43,2% lo hace semanalmente. Por modalidad, entre estos jugadores el 64,4% juega diariamente a juegos de 1 solo jugador, mientras que en el caso de los juegos multijugador menos de 1 de cada 10 juega a diario. Por composición sociodemográfica, se trata de un grupo muy similar por sexo al promedio de jugadores (55% de hombres y 45% de mujeres) pero por edad nos encontramos con un perfil claramente más mayor, destacando los jugadores entre 25 y 29 años (43,9% frente al promedio del 37%).

Q1.4. Jugadores intensivos (25,4% de la muestra): presentan una frecuencia de juego superior a todos los demás grupos, tanto a nivel general como en las cuatro modalidades de juego consideradas (1 jugador, multijugador presencial, online con conocidos, online con desconocidos). Así, el 84,3% juegan todos los días, especialmente a juegos de 1 solo jugador (84,5%) y juegos multijugador online, tanto con conocidos (73,2%) como con desconocidos (73,4%), mientras que algo más de la mitad (53,8%) juegan a diario con otras personas de manera presencial. Por composición demográfica, se trata de un grupo enormemente masculinizado (74,8% de hombres y 25,2% de mujeres) pero que, por edad, muestra una distribución muy similar al promedio de jóvenes jugadores, sin ningún grupo quinquenal que destaque significativamente.

3.2. Análisis comparativo de la experiencia de juego

A continuación, presentamos el análisis comparativo de los diferentes factores que aglutinan las percepciones y experiencias de juego según sexo, edad y perfil videolúdico. Para ello, estudiamos en primer lugar las diferencias observadas en las puntuaciones factoriales de cada componente para cada una de las variables de comparación (Tabla 4) y, posteriormente, profundizamos en los efectos interactivos a partir de los resultados del análisis multivariante de varianza (MANOVA), cuyas tablas están disponibles en el Anexo (Tabla 7).

Comenzando por las diferencias de género, encontramos diferencias significativas, según el análisis MANOVA, en los factores FA.1 (comunidad y entretenimiento), FA.2 (efectos negativos) y FA.5 (sexismo), mientras que en los factores FA.3 (uso formativo y práctico) y FA.4 (exposición personal y acoso) las puntuaciones de hombres y mujeres son muy similares. Con respecto a FA.1, en el caso de los hombres encontramos una mayor vinculación de los videojuegos con la experiencia de comunidad y con la diversión que proporcionan, en relación con otras formas de ocio, mientras que en el caso de las mujeres esta percepción eminentemente positiva de los videojuegos está menos presente. En el caso de FA.2 y FA.5 la relación se invierte y son las mujeres las que muestran mayores puntuaciones factoriales: entre las videojugadoras encontramos una mención mucho más común de los efectos negativos de los videojuegos (fomento de la violencia, adicción, aislamiento, consumismo, etc.) y, sobre todo, de los contenidos sexistas presentes dentro de los juegos. En cuanto a la vinculación de los juegos con la vida práctica y la formación (FA.3) así como con las experiencias de exposición personal y acoso recibido (FA.4), no aparecen diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Con respecto a la edad, las diferencias por grupos quinquenales entre los jóvenes no son tan claras como las que encontramos por sexo, siendo únicamente significativas las que aparecen en el FA.2 (efectos negativos). Así, en líneas generales la percepción de los efectos negativos de los juegos (violencia, adicción, aislamiento, consumismo, etc.) es mayor entre los jóvenes de 25 a 29 años, en comparación con los grupos de 15 a 19 y de 20 a 24 años, que presentan en general una opinión más positiva de los videojuegos.

Finalmente, con respecto al estudio de los perfiles videolúdicos, encontramos diferencias significativas en los factores FA.1, FA.2 y FA.3, pero no en FA.4 y FA.5. Con respecto a FA.1, la sensación de comunidad y diversión proporcionada por los videojuegos es mayor entre los jugadores intensivos y los jugadores online, entre quienes se destaca más habitualmente el carácter social de los juegos. En el caso de los jugadores individuales, nos encontramos con una puntuación ligeramente inferior a la media (-0,16), pues en este caso se destaca el entretenimiento pero no la dimensión social y comunitaria del juego, mientras que en el caso de los jugadores ocasionales, menos vinculados con los videojuegos en general, encontramos una puntuación muy inferior a la media en este factor (-0,53). En el caso de los efectos negativos (FA.2), son señalados con mayor frecuencia por los jugadores ocasionales pero también por los jugadores online, mientras que la visión es más positiva entre los jugadores individuales e intensivos. En estas puntuaciones influye la dimensión de género, pues es el perfil más masculinizado (jugadores intensivos) el que es menos consciente de los efectos negativos. Finalmente, con respecto a FA.3, la vinculación formativa y práctica de los videojuegos está muy asociada con los jugadores individuales (0,23) y, en menor medida, con los jugadores intensivos (0,09), mientras que es más reducida entre los jugadores ocasionales y online.

Además de estas diferencias bivariadas, el análisis post hoc del modelo MANOVA (Anexo, Tabla 7) desarrollado nos ha permitido destacar efectos interactivos estadísticamente significativos entre el sexo y el perfil videolúdico (para el factor FA.4) y entre la edad y el perfil videolúdico (para el factor FA.5). Con respecto a FA.4, es interesante cómo, en el caso de los hombres, las experiencias de exposición personal y de acoso recibido son más comunes entre los jugadores online (0,221) y entre los jugadores ocasionales (0,086), mientras que en el caso de las mujeres estas experiencias aparecen muy distintivamente entre las jugadoras intensivas (0,170), pero no en el resto de los perfiles. Esta distinción es relevante, pues apunta al hecho de que, en el caso de las mujeres, la recepción de insultos, el acoso y la vulnerabilidad ante la exposición online está muy vinculada con los perfiles que muestran una mayor frecuencia de juego (las jugadoras intensivas).

Por último, con respecto a FA.5, la percepción del sexismo presente en los videojuegos está muy vinculada con los jugadores ocasionales entre 20 y 29 años, pero no con los jugadores ocasionales de 15 a 19 años. Entre los más jóvenes, la percepción de los contenidos sexistas es ligeramente mayor entre los jugadores online que en el resto de los perfiles.

4. Discusión y conclusiones

En este artículo hemos desarrollado un modelo estadístico multivariable para indagar en las prácticas y experiencias videolúdicas de la juventud desde el punto de vista de las desigualdades de género. Para ello, hemos conectado las prácticas de juego de hombres y mujeres con sus actitudes hacia los videojuegos y las experiencias vividas, entre las que encontramos situaciones de ocultación de la identidad, acoso e intimidación, pero también una enorme centralidad de los videojuegos en la vida cotidiana de la juventud y su consolidación como una de sus principales formas de entretenimiento. En primer lugar, la tipología de perfiles videolúdicos construida muestra una mayor presencia de mujeres entre los jugadores ocasionales (68,4%), mientras que los hombres destacan entre los jugadores intensivos (3 de cada 4 son varones). Además, en términos relativos podemos señalar que los juegos de 1 solo jugador destacan entre las mujeres y los grupos de mayor edad. Estos resultados siguen la línea general de la bibliografía existente sobre el tema, que destaca unos porcentajes de juego muy similares entre hombres y mujeres, una frecuencia de juego mucho mayor entre los hombres (Afonso Noda y Aguilera Ávila, 2021Ref1; Iglesias Caride et al., 2022Ref18) y una preferencia de las mujeres hacia juegos de un solo jugador (Afonso Noda y Aguilera Ávila, 2021Ref1; Tsai, 2017Ref31).

En segundo lugar, a partir del análisis factorial encontramos una asociación entre experiencias de violencia y ocultación de la identidad online en consonancia con otras investigaciones realizadas (Paaßen et al., 2017Ref27; Tang et al., 2020Ref30; Vermeulen et al., 2017Ref32). Sin embargo, mientras que la propensión a ocultar la identidad es mayor entre las mujeres (47% frente al 39% de los hombres), las situaciones de acoso son mencionadas, con mayor frecuencia, por los hombres (47% frente al 31% de las mujeres). El análisis de varianza nos permite demostrar cómo esta asociación entre exposición personal y acoso con el sexo está mediada por la modalidad de juego, que actúa como variable interviniente. Así, encontramos una asociación significativa entre el perfil videolúdico y el sexo, de forma que las situaciones de acoso y hostigamiento afectan especialmente a las mujeres que juegan con más frecuencia a videojuegos (jugadoras intensivas), mientras que entre los hombres afectan especialmente a los perfiles de jugadores online y jugadores ocasionales. Algunas investigaciones (Lopez-Fernandez et al., 2019Ref22; Vermeulen et al., 2017Ref32) señalan que la preferencia de las mujeres por los juegos de un solo jugador podría tener que ver precisamente con esta asociación entre frecuencia de juego online y acoso, de forma que el ecosistema videolúdico se presenta como un territorio hostil para las mujeres.

De hecho, la bibliografía sobre identidades y cultura de los videojuegos (Kuss et al., 2022Ref21; Paaßen et al., 2017Ref27; Shaw, 2012Ref29) muestra las dificultades que experimentan las chicas para identificarse como gamers debido a la construcción excluyente y masculinizada de dicha categoría, que expulsa a los jugadores ocasionales o casual. Por un lado, entre los hombres es más habitual que los videojuegos constituyan su principal fuente de ocio y presentan una mayor frecuencia de juego. Las mujeres también juegan habitualmente, pero presentan una mayor diversidad de formas de entretenimiento. Por otro lado, la identificación de los hombres con los videojuegos también es mayor, existe una mayor sensación de pertenencia a una comunidad y una valoración más positiva de los mismos. Es interesante como, entre los hombres, los perfiles de jugadores online e intensivos son los que valoran los videojuegos más positivamente, cuando paradójicamente son los grupos que reciben mayor acoso mientras juegan. En el caso de las mujeres, por el contrario, la valoración es mucho más negativa, destacándose en mayor medida situaciones como el fomento de la violencia, la adicción o el aislamiento que pueden generar los videojuegos. Estos resultados van en línea con la evidencia previa (Lopez-Fernandez et al., 2019)Ref22, que destaca el carácter más crítico de las mujeres, quienes además son mucho más conscientes del sexismo y el machismo presente en los videojuegos. Este carácter crítico (Mccullough et al., 2020)Ref23 puede tener un efecto protector en la propia experiencia videolúdica de las mujeres, especialmente cuando juegan a títulos con contenidos machistas o con una representación estereotipada de las mujeres.

Como conclusiones principales, la diversificación de prácticas videolúdicas entre los y las jóvenes, constatada por los estudios descriptivos realizados en los últimos años (Gómez-Gonzalvo et al., 2020Ref15; Iglesias Caride et al., 2022Ref18; Lopez-Fernandez et al., 2019Ref22; Oceja y Fernández, 2020Ref26), se materializa en nuestra investigación a partir de la presentación de cuatro perfiles de juego (jugadores ocasionales, individuales, online e intensivos) en los que se plasman importantes diferencias sociodemográficas. Así, aunque los hombres presentan una mayor frecuencia de juego en todas las modalidades, entre las mujeres y los jóvenes mayores de 25 años destacan, en términos relativos, los videojuegos de un solo jugador, mientras que entre los menores de 25 años destacan las modalidades de juego online. Esto nos lleva a aceptar parcialmente la H1, que pronosticaba entre las mujeres una mejor frecuencia de juego y una mayor presencia de juegos de 1 solo jugador. Con respecto a las experiencias de juego, encontramos una preocupante normalización del odio y la violencia en los videojuegos multijugador online que padecen tanto a hombres como a mujeres, lo que nos lleva a rechazar la H2, que pronosticaba una mayor prevalencia de estas situaciones entre las mujeres. Esto no sucede entre todas las mujeres jugadoras, sino que el acoso y la intimidación afectan especialmente a aquellas que juegan con mayor frecuencia —las jugadoras intensivas–—. Este tipo de prácticas se explican por una cultura gamer masculinizada y una mayor presencia de los videojuegos en los procesos de conformación identitaria de los hombres —mayor importancia de los juegos en su ocio, mayor sensación de comunidad—, lo que nos lleva a aceptar la H3. Como han destacado otros autores (Kuss et al., 2022Ref21; Paaßen et al., 2017Ref27; Shaw, 2012Ref29; Vermeulen et al., 2017Ref32), la cultura online de videojuegos resulta en gran medida hostil para las mujeres, lo que podría incidir, junto con otros factores, en la mayor preferencia de las chicas por juegos individuales, en los que no se producen este tipo de situaciones, y en su mayor propensión a ocultar su identidad en los juegos online. Las mujeres también se muestran más críticas que los hombres con respecto a los videojuegos, destacando aspectos como el sexismo presente en los títulos, su potencial adictivo, el aislamiento y el fomento de la violencia, lo que nos lleva a aceptar la H4.

Finalmente, este estudio adolece de ciertas limitaciones que deberán ser abordadas a partir de futuras líneas de investigación. En primer lugar, en el cuestionario no se incluyeron preguntas específicas sobre acoso sexual, por lo que el dimensionamiento de este tipo de situaciones queda pendiente para futuros estudios, pues se trata de una realidad preocupante que ha sido constatada en otras investigaciones (Burnay et al., 2019Ref6; Tang et al., 2020Ref30). En segundo lugar, queda pendiente una mayor profundización, en el contexto español y entre la juventud, sobre el concepto de cultura e identidades gamer. Se trata de un trabajo que ha sido llevado a cabo desde una perspectiva cualitativa (Muriel, 2018)Ref25, pero sería interesante dimensionar la generalización de ciertos estereotipos sobre lo que constituye ser un "auténtico gamer" y su carácter excluyente para las videojugadoras. Asimismo, queda pendiente una profundización cualitativa, de corte biográfico, que profundice en la comprensión de la propia experiencia de las videojugadoras, en sus marcos de sentido, vivencias y disposiciones, en la manera en la que encarnan los procesos y situaciones de desigualdad y violencia descritas en este artículo. De este modo se podrían comprender los efectos que las experiencias de odio y violencia online tienen en su cotidianidad offline.

ANEXO

Referencias bibliográficas

1) Afonso Noda, S., y Aguilera Ávila, L. (2021). Desigualdades en el mundo de los videojuegos desde la perspectiva de los jugadores y las jugadoras. Investigaciones Feministas, 12(2), 677-689. | https://doi.org/10.5209/infe.60947

2) Aghazadeh, S. A., Burns, A., Chu, J., Feigenblatt, H., Laribee, E., Maynard, L., Meyers, A. L. M., O’Brien, J. L., y Rufus, L. (2018). GamerGate: A Case Study in Online Harassment. En J. Golbeck (Ed.), Online Harassment. Human–Computer Interaction Series (pp. 179-207). Springer, Cham. | https://doi.org/10.1007/978-3-319-78583-7_8

3) Arroyo Menéndez, M., y Finkel, L. (2019). Encuestas por Internet y nuevos procedimientos muestrales. Panorama Social, 30, 41–53. https://eprints.ucm.es/id/eprint/58785/

4) Asociación Española de Videojuegos. (2021). La industria del videojuego en España en 2021. Anuario 2021. https://bit.ly/3FaajvR

5) Brusint, P. (2020). Asfixias invisibles: avatares de la masculinidad en las mecánicas de juego. En A. Flores Ledesma y P. Velasco Padial (Eds.), Ideological Games: Videojuegos e ideología (pp. 115-153). Ediciones Héroes de Papel.

6) Burnay, J., Bushman, B. J., y Larøi, F. (2019). Effects of sexualized video games on online sexual harassment. Aggressive Behavior, 45(2), 214-223. | https://doi.org/10.1002/ab.21811

7) Calderón Gómez, D. y Gómez Miguel, A. (2022). Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Fundación FAD Juventud. | https://doi.org/10.5281/zenodo.6338126

8) Campo Pereira, I. (2022). Videojuegos y socialización diferencial de género: preferencias y práctica. International Multidisciplinary Journal CREA, 2, 61-72. | https://doi.org/10.35869/ijmc.v2i1.3895

9) Chen, K. H., Oliffe, J. L., y Kelly, M. T. (2018). Internet Gaming Disorder: An Emergent Health Issue for Men. American Journal of Men’s Health, 12(4), 1151-1159. | https://doi.org/10.1177/1557988318766950

10) de Matías Batalla, D., y Quartucci, C. M. (2022). Gaming, eSports y Streaming desde una perspectiva de género. https://bit.ly/42bN4eX

11) DEV. (2022). #GameDevEs: Radiografía de profesionales del desarrollo español de videojuegos. DEV, Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. https://dev.org.es/es/gamedeves

12) Ferguson, C. J., y Glasgow, B. (2021). Who are GamerGate? A descriptive study of individuals involved in the GamerGate controversy. Psychology of Popular Media, 10(2), 243–247. | https://doi.org/10.1037/PPM0000280

13) Flores Ledesma, A. (2020). Introducción. En A. Flores Ledesma y P. Velasco Padial (Eds.), Ideological Games: Videojuegos e ideología (pp. 15–20). Ediciones Héroes de Papel.

14) Gestos, M., Smith-Merry, J., y Campbell, A. (2018). Representation of Women in Video Games: A Systematic Review of Literature in Consideration of Adult Female Wellbeing. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (Vol. 21, Issue 9, pp. 535-541). Mary Ann Liebert Inc. | https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0376

15) Gómez-Gonzalvo, F., Molina, P., y Devís-Devís, J. (2020). Which are the patterns of video game use in Spanish school adolescents? Gender as a key factor. Entertainment Computing, 34. | https://doi.org/10.1016/j.entcom.2020.100366

16) González-Cabrera, J., Basterra-González, A., Montiel, I., Calvete, E., Pontes, H. M., y Machimbarrena, J. M. (2022). Loot boxes in Spanish adolescents and young adults: Relationship with internet gaming disorder and online gambling disorder. Computers in Human Behavior, 126, 107012. | https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107012

17) Herz, J. C. (1997). Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds. Little Brown and Company.

18) Iglesias Caride, G., Domínguez Alonso, J., y González Rodríguez, R. (2022). Influencia del género y la edad en el uso de los videojuegos en la población adolescente. Psychology, Society & Education, 14(2), 11-19. | https://doi.org/10.21071/psye.v14i2.14267

19) Isaaman, M.-C., y Tolaine-Sage, S. (2022). Construyendo un sector del videojuego en igualdad. Women in Games / Asociación Española de Videojuegos. https://bit.ly/3ZzOX30

20) Kuss, D. J., y Griffiths, M. D. (2012). Online gaming addiction in children and adolescents: A review of empirical research. Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 3-22. | https://doi.org/10.1556/JBA.1.2012.1.1

21) Kuss, D. J., Kristensen, A. M., Williams, A. J., y Lopez-Fernandez, O. (2022). To Be or Not to Be a Female Gamer: A Qualitative Exploration of Female Gamer Identity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1169. | https://doi.org/10.3390/ijerph19031169

22) Lopez-Fernandez, O., Jess Williams, A., y Kuss, D. J. (2019). Measuring female gaming: Gamer profile, predictors, prevalence, and characteristics from psychological and gender perspectives. Frontiers in Psychology, 10, 898. | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00898

23) Mccullough, K. M., Wong, Y. J., y Stevenson, N. J. (2020). Female Video Game Players and the Protective Effect of Feminist Identity Against Internalized Misogyny. Sex Roles, 82, 266-276. | https://doi.org/10.1007/s11199-019-01055-7

24) Méndez Martínez, A. (2017). Las mujeres y la creación en la industria de los videojuegos en España: oportunidades y dificultades en espacios masculinizado. Investigaciones Feministas, 8(2), 545-560. | https://doi.org/10.5209/infe.54976

25) Muriel, D. (2018). Identidad gamer. videojuegos y construcción de sentido en la sociedad contemporánea. AnaitGames.

26) Oceja, J., y Fernández, N. G. (2020). Estudiantes universitarios y videojuegos: Cultura del medio percibida, uso y preferencias en función del género. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(66), 1-19. | https://doi.org/10.14507/EPAA.28.4181

27) Paaßen, B., Morgenroth, T., y Stratemeyer, M. (2017). What is a True Gamer? The Male Gamer Stereotype and the Marginalization of Women in Video Game Culture. Sex Roles, 76(7-8), 421-435. | https://doi.org/10.1007/S11199-016-0678-Y

28) Paredes Otero, G. (2022). Empoderamiento en la representación de los personajes femeninos de videojuegos. Obra Digital, 22, 81–96. | https://doi.org/10.25029/od.2022.330.22

29) Shaw, A. (2012). Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity. New Media and Society, 14(1), 28-44. | https://doi.org/10.1177/1461444811410394

30) Tang, W. Y., Reer, F., y Quandt, T. (2020). Investigating sexual harassment in online video games: How personality and context factors are related to toxic sexual behaviors against fellow players. Aggressive Behavior, 46(1), 127-135. | https://doi.org/10.1002/ab.21873

31) Tsai, F. H. (2017). An Investigation of Gender Differences in a Game-based Learning Environment with Different Game Modes. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7), 3209-3226. | https://doi.org/10.12973/EURASIA.2017.00713A

32) Vermeulen, L., van Bauwel, S., y van Looy, J. (2017). Tracing female gamer identity. An empirical study into gender and stereotype threat perceptions. Computers in Human Behavior, 71, 90-98. | https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.054

Breve curriculum de los autores

Calderón Gómez, Daniel

Daniel Calderón Gómez es Doctor en Sociología y Antropología (2019) por la Universidad Complutense de Madrid. Es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Sociología: Metodología y Teoría de la UCM (2021-actualidad). Sus principales líneas de investigación abarcan la sociología de la juventud, la desigualdad digital, los estudios sobre ocio digital y sobre estratificación social.

Gómez Miguel, Alejandro

Alejandro Gómez Miguel cuenta con un Máster en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales (2012) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y es Licenciado en Sociología (2011, UCM). Es investigador social en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud (2022-actualidad). Sus principales líneas de investigación abarcan el análisis, crítica y reflexión sobre videojuegos, los estudios sobre juventud, expresión cultural y sociedad de masas.