La relevancia del boca-oreja en el devenir de los flujos migratorios internacionales: El caso de la CAE

The relevance of word-of-mouth in the evolution of international migratory flows: The case of the Basque Country

Autores

García-Azpuru, Amaia Garcia-Azpuru

https://orcid.org/0000-0002-9053-4393

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Barba del Horno, Mikel Barba del Horno

https://orcid.org/0000-0002-4261-9843

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Arcos-Alonso, Asier

https://orcid.org/0000-0001-8737-5531

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Martínez-Portugal, Tania

https://orcid.org/0000-0003-0105-8426

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Fernández de la Cuadra-Liesa, Itsaso

https://orcid.org/0000-0001-5881-5243

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Datos del artículo

Año | Year: 2023

Volumen | Volume: 11

Número | Issue: 2

DOI: http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.634

Recibido | Received: 11-1-2023

Aceptado | Accepted: 1-3-2023

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 17

Resumen

La digitalización de la sociedad en los últimos años ha hecho de las redes sociales una herramienta de comunicación de primer nivel, desbancando a medios analógicos como la televisión, la radio o incluso el papel. Esto supone un reajuste en la forma de trabajar para proporcionar información que, a priori, servirá para configurar el imaginario colectivo. Sin embargo, algo que no ha cambiado con el paso de los años es el medio de comunicación que utilizan los flujos migratorios internacionales para nutrirse de información con la que decidir su estrategia migratoria y destino. El estudio de caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi CAE, basado en el análisis de la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE) concluyó que, para el caso concreto de la CAE, será el mecanismo boca-oreja el que siga prevaleciendo sobre los demás, ayudando a perfilar la migración que se asienta en el territorio: mujer de habla castellana que atiende al trabajo de los cuidados.

Palabras clave: feminización de la migración, flujos migratorios internacionales, mecanismo boca-oreja, población extranjera de la CAE, cadenas globales de cuidados,

Abstract

The digitalization of society in recent years has turned social networks into a first level communication tool, replacing analogical media such as television, radio or even paper. This means a readjustment in the way of working when it comes to providing information that, a priori, will serve to shape the collective imagination. However, something that does not seem to have changed over the years is the means of communication used by international migratory flows to obtain information with which to decide their migratory strategy and destination. The case study of the Basque Country (CAE), based on the analysis of the Foreign Immigrant Population Survey (EPIE) concluded that, for the specific case of the CAE, it will be the Word-of-mouth mechanism that will continue to prevail over the others, helping to shape the migration that settles in the territory: Spanish-speaking women who provide care.

Key words: feminization of migration; International migration flows; word-of-mouth; foreign population of the Basque Country, global care chain,

Cómo citar este artículo

Garcia-Azpuru, A., Barba del Horno, M., Arcos-Alonso, A., Martínez-Portugal, T. y Fernández de la Cuadra-Liesa, I. (2023). La relevancia del boca-oreja en el devenir de los flujos migratorios internacionales: El caso de la CAE. methaodos.revista de ciencias sociales,11(2), m231102a05. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.634

Contenido del artículo

1. Introducción

La migración es parte inherente al ser humano. Las personas llevan moviéndose de un lugar a otro desde sus comienzos, sin embargo, las dinámicas migratorias y el perfil protagonista del proceso han ido evolucionando y adaptándose hasta convertirse, el flujo migratorio, en un saber experto que se adecúa y ajusta a las necesidades del destino al que se dirige (Garcia-Azpuru, 2017)Ref17. Es el modo o el medio del que se nutre dicho flujo migratorio para recabar la información precisa sobre cada destino lo que interesa en esta investigación.

Partiendo de un contexto laboral internacional, nacional y/o autonómico, en el que la segmentación1 (Cachón, 2009Ref6; Piore, 1975Ref42) y la división sexual del trabajo son una realidad (Oso y Parella, 2012Ref35; Pérez Orozco, 2007Ref40), serán las necesidades de este mercado en conjunción con las de la propia sociedad las que demanden personas para satisfacerlas. La migración se convierte así en un elemento fundamental en muchos lugares para paliar las carencias o déficits de políticas públicas internas (Moreno, 2014)Ref33 que no son capaces de atender a las necesidades sociales de cuidados, entre otras.

En el contexto vasco, una presencia importante de la mujer autóctona en el mercado de trabajo, unida a un envejecimiento poblacional significativo, una renta media elevada y una distribución desigual de los cuidados entre sexos (Carrasco, 2017)Ref9, abre las puertas del trabajo reproductivo2 a personas extranjeras (Colectivo IOÉ, 2001Ref13; Pérez Orozco, 2007Ref40), quienes satisfarán las necesidades de cuidado a la dependencia y al hogar (Oso y Parella, 2012Ref35; Parella 2011Ref36), asumidas de manera privada e intrafamiliar y soportada, sobre todo, por las mujeres (Carrasco, 2017Ref9; Pérez Orozco, 2011Ref39; Pérez Orozco y López, 2016Ref41), a resultas de una insuficiente participación del Estado en los mismos (Anderson, 2012Ref3; Carrasco, 2017Ref9; Herrera, 2005Ref18; Moreno, 2014Ref33).

Sin embargo, los factores estructurales, económicos y políticos, no son suficientes para explicar los flujos migratorios. La decisión de migrar no es una decisión que se tome de manera individual. En los estudios migratorios se ha constatado que la llegada de personas a un territorio se produce habitualmente siguiendo el rastro de otras personas conocidas que habían migrado previamente (Pedone, 2010)Ref44. Las redes de contactos de las que participan las personas migrantes y la información que estas redes proporcionan son elementos centrales en la explicación de los flujos migratorios (Massey et al., 1993Ref28; Pedone, 2010Ref44). El mecanismo boca-oreja se erigiría así como el principal suministrador de información para las personas migrantes, en detrimento de otros medios de comunicación de masas.

Se presenta a continuación el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), quien en las últimas décadas ha vivido una feminización de sus flujos migratorios, en respuesta a las propias necesidades socioeconómicas existentes en el territorio. Será el mecanismo de obtención de la información que precisan las personas inmigrantes extranjeras para definir este destino migratorio el objeto de estudio del presente trabajo.

2. Marco teórico

En las últimas tres décadas la inmigración hacia España ha transitado de un mosaico inmigrante predominantemente marroquí hacia una intensa latinoamericanización durante el primer lustro del siglo XXI y una rumanización en el lustro posterior. La gran recesión económica vivida en el país provocó una considerable fuga migratoria hasta 2014, año a partir del cual los flujos latinoamericanos vuleven a predominar, hasta la pandemia del COVID-19 (Izquierdo, 2020)Ref22, y aún hoy. Para Izquierdo (2008)Ref21 desde finales del s.XX y primera década del s.XXI en España se ha levantado un modelo migratorio que tiende hacia la exclusión. En su opinión, “este modelo inmigratorio español lo ha pergeñado la dinámica económica, lo ha alimentado de manera más o menos moderada la política de inmigración de los sucesivos gobiernos de España y lo ha encarnado la población inmigrante” (Izquierdo, 2008, pp. 601-602)Ref21. En otras palabras, a España le interesaba una integración laboral de su inmigración extranjera, o lo que es igual, adaptar a las necesidades de la estructura productiva del territorio las personas que llegaban. De esta manera, los mercados laborales se convierten en filtros exclusógenos de personas extranjeras. Se trata de un proceso de selección del tipo de persona que se necesita para cubrir unas necesidades que, en gran medida, se encuentran ubicadas en el mercado de trabajo secundario o de baja renta (Carrasco Carpio, 2008)Ref10. La Teoría de la Segmentación del Mercado de Trabajo (TSMT) (Doeringer y Piore, 1985)Ref15 es clave para entender cómo funciona el mercado laboral y cómo operan en él sus agentes, aunque necesita ser complementada con otras teorías como la del Capital Humano o la División Sexual del Trabajo, para entender el cuadro en su conjunto. Esta teoría (TSMT) habla de una división del mercado de trabajo en dos segmentos diferenciados según los puestos de trabajo y las condiciones de los mismos. Así, el mercado se dividiría en: un mercado primario, donde las condiciones laborales son mejores y tiende a ubicarse la población autóctona cualificada; y un mercado secundario, donde las condiciones son peores, existe mayor vulnerabilidad e inestabilidad, y suelen ocuparlo la clase baja autóctona y la inmigración extranjera. La división sexual del trabajo por su parte, visibiliza el sesgo de género que los propios sectores productivos presentan, a resultas de los constructos sociales o roles de género existentes en la sociedad, que asignarán peores condiciones laborales a todo lo relacionado con las mujeres. Así, el sector de los cuidados se presenta totalmente feminizado a nivel nacional e internacional, invisibilizando y subvalorando la mayor parte de los trabajos (Carrasco, 2017)Ref9. En el caso de España -y extrapolable a todas sus Comunidades Autónomas-, su mercado laboral presenta claramente esa doble segmentación – población autóctona-población inmigrada y por género-, con una presencia importante de población extranjera en puestos del mercado secundario (Fundación Foessa, 2022Ref16; Garcia-Azpuru, 2017Ref17), muy visible en el sector de los cuidados a la dependencia y al hogar, a menudo cubierto por mujeres inmigrantes extranjeras (Oso y Parella, 2012Ref35; Pérez Orozco, 2007Ref40) cuya vulnerabilidad es atravesada no sólo por el género, sino por múltiples ejes de desigualdad (Collins y Bilge, 2020Ref14; Parella, 2003Ref38, 2005Ref37).

En un contexto europeo donde existen unas sólidas políticas de cierre de fronteras, junto con la reunificación familiar, el sector servicios se erige como “refugio” para la población extranjera en España, y en la CAE en particular, resolviendo parcialmente la crisis de cuidados que la sociedad española y vasca presentan en la actualidad (Garcia-Azpuru, 2017Ref17; Pérez Orozco y López, 2016Ref41). Este sector se convierte en una de las puertas de entrada más “accesible” para la inmigración, dando lugar a las conocidas cadenas globales del cuidado (Hochschild, 2000)Ref19, que no son más que la transferencia del trabajo reproductivo de unas mujeres a otras (Pérez Orozco, 2007)Ref40. Este sector consigue lidiar así el embiste de la crisis económica al mantenerse la necesidad del cuidado entre la población autóctona, lo que redunda en una necesidad de población extranjera femenina bastante estable -sobre todo en el caso vasco-, modificando con ello el paradigma migratorio de la comunidad (Martín et al., 2017)Ref27. Este cambio de paradigma es un ajuste a las necesidades estructurales locales. Es decir, fruto del “efecto necesidad” se produce una feminización de los flujos migratorios a la CAE (Moreno, 2014)Ref33.

Así pues, parece existir en España una relativa desconexión entre la dinámica económica y sus flujos inmigratorios internacionales, debido, por un lado, al incremento del peso de la reunificación familiar y al brusco aumento de inmigración de personas perseguidas de los últimos tres años (Izquierdo, 2020)Ref22; y por otro, a la crisis de cuidados (Pérez Orozco, 2007)Ref40 que demanda una serie de perfiles laborales precarizados que la población autóctona no es capaz de cubrir. En este contexto, aunque la TSMT explica por qué llegan inmigrantes, no es capaz de explicar de dónde llegan ni quiénes son. Para dar una explicación adecuada a estas preguntas los estudios migratorios han recurrido al enfoque teórico de las redes migratorias (Izquierdo, 2020Ref22; Pedone, 2010Ref44). Este enfoque pone de manifiesto la importancia de los contactos -el denominado capital social- y la información suministrada por estos en la explicación de los flujos migratorios (MacDonald y MacDonald, 1964)Ref26.

Aunque la teoría de las redes migratorias no es capaz de explicar el inicio de un flujo migratorio, cobra especial relevancia en la explicación del mantenimiento de los flujos (Aierdi, 2018Ref1; Moreno y Aierdi, 2011Ref32). Estas redes transmiten información precisa desde los lugares de destino hacia los lugares de origen de la migración permitiendo plantear estrategias migratorias efectivas que reduzcan el riesgo (MacDonald y MacDonald, 1964Ref26; Massey et al., 1993Ref28). En la literatura se pueden encontrar diversos estudios que ponen en valor la importancia de estas redes sociales y de las redes informales de migrantes como elementos de ayuda para la toma de decisiones migratorias (Lubbers et al., 2004Ref25; Maude, 2018Ref29; Pedone, 2010Ref44; Toma y Vause, 2010Ref51), en los cuales el boca-oreja adquiere importancia sustancial.

El término boca-oreja es un concepto ampliamente utilizado en la estrategia empresarial —particularmente, en marketing—, que refiere una manera de realizar publicidad efectiva sin recurrir a grandes inversiones ni contrataciones en medios masivos, tanto en el ámbito natural o cercano entre personas, como, en estos últimos tiempos, ligado al comercio electrónico y al uso de las redes sociales (Aguilar et al., 2014)Ref2.

En el contexto de la migración, en ocasiones, se ha utilizado este término como factor explicativo de algunos procesos migratorios en colectivos determinados y factor de agrupamiento en base a diferentes nacionalidades en espacios concretos (Moreno y Aierdi, 2011)Ref32. Existen casos como el de la población ecuatoriana en los primeros años de la década del 2000, donde el boca-oreja supuso un factor explicativo de la gran afluencia a España de personas oriundas de zonas concretas como Azuay o Pichincha, concretamente a la zona de Madrid (Pedone, 2005)Ref43. En esta misma línea Ballesteros (2003)Ref4 aduce que:

(…) las bases de la atracción de España pueden extrapolarse a la mayoría de las Comunidades Autónomas que atraen población en función de la posibilidad de encontrar empleo, o del grado de bienestar alcanzado y conocido en los países de origen de los inmigrantes mediante la información “boca a boca” que contribuye a generar el llamado efecto llamada (p. 68)Ref4.

Algunos estudios subrayan este mecanismo boca-oreja como elemento subsanador de la relativa carencia y trabas de las políticas de extranjería contrarrestando, en la práctica cotidiana, los innumerables filtros que por distintos motivos se establecen institucional y políticamente para con las mujeres latinoamericanas en la CAE (Herrera, 2005Ref18; Moreno, 2014Ref33). Aún más, remarcan que es la sociedad con sus decisiones basadas en la racionalidad medios-fines la que determina la composición migratoria de su territorio (Garcia-Azpuru, 2017)Ref17. Asimismo, en la CAE, el boca-oreja se constituye como un mecanismo para el proceso migratorio y la contratación en la empresa privada vasca, otorgándole un papel imprescindible en este juego a la red social, que avisa a terceras personas de las oportunidades de inserción laboral en destino. Así, la idea de Sartori (2005)Ref49 de que las opiniones de los individuos derivan de su identificación con sus grupos de referencia, cobra fuerza en el caso de los flujos migratorios a Euskadi, quienes parecen basar sus decisiones en la información suministrada por el boca-oreja, en detrimento de la correspondiente a los medios de comunicación de masas o de un mayor acceso a Internet (Winkler, 2017)Ref53. Esta idea de que la información proveniente de las redes inmigrantes tiende a tener un sesgo positivo que impulsa los flujos migratorios, fue también desarrollada por Obi y otros en 2021Ref34.

Por su parte, estudios empíricos confirman la existencia de un nexo entre los medios de comunicación y la opinión pública (McQuail, 2000Ref31; Roiz, 2005Ref47; Wolf, 2001Ref54), de modo que los medios se convierten en una fuente primaria, que no única, en base a la cual la población construye su imaginario y toma decisiones (Lippmann, 2003)Ref23. Es más, la docilidad, receptividad y manipulabilidad que presenta la sociedad ante los medios de comunicación (Chomsky 2002Ref12; citado en Rubio, 2009Ref48), “demuestra la relación directa de la opinión pública con los medios de comunicación” (Rubio, 2009, p. 8)Ref48. Es la propia teoría de la Agenda Setting la que enfatiza el poder de los medios para atraer la atención del público hacia ciertos temas, a la par que crea los marcos de interpretación de los acontecimientos sociales. De modo que, el importante aumento y avance de los medios constituyen, en la actualidad, un elemento determinante para la sociedad contemporánea, quien basará la construcción de sus imágenes sobre la realidad social en la información ofrecida por estos (Rubio, 2009)Ref48. Algo que viene a ser contrarrestado, parcialmente, por McCombs en 2006Ref30 al afirmar éste que:

En muchos casos, estos puntos de vista del periodismo influyen de manera importante en las imágenes del mundo que posee el público. ¡Pero no siempre! (…). Los medios informativos son la principal fuente de información del público sobre los asuntos públicos, pero el público no es un autómata que está esperando de manera pasiva que los medios de comunicación le programen (McCombs, 2006, p. 186)Ref30.

De alguna manera, si bien la teoría afirma la dependencia informativa de las personas vía medios de comunicación de masas para la construcción del imaginario colectivo y la toma de decisiones, existe una puerta abierta a que, en determinadas circunstancias, las personas puedan guiarse por otros medios, como es el mecanismo boca-oreja. Circunstancias que bien podrían estar condicionadas a la propia realidad de cada persona, que en el caso de las personas migrantes es múltiple y muy heterogénea.

De ahí que cada vez más autoras y autores, en consonancia con las recomendaciones del Pacto Mundial para la Migración y de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, traten de desagregar los factores explicativos de la migración por sexos, al entender que las razones y factores que llevan a mujeres y hombres a emigrar no siempre son coincidentes. Tal y como plantean Toma y Vause (2010)Ref51, citado por Maude (2018)Ref29, las redes de los hombres tienden a ser más amplias y difusas, mientras que las de las mujeres son más pequeñas y suelen estar compuestas exclusivamente de familiares o círculos cercanos de su lugar de origen. Así pues, la probabilidad de que una mujer inmigrante se traslade a un nuevo entorno donde no opere una persona amiga, conocida o familiar es mucho menor. Asimismo, otros estudios apuntan que, mientras que las razones de emigración de los hombres suelen ser de índole mayoritariamente económica, las mujeres no toman únicamente dicha variable en consideración, aun siendo ésta parte de la explicación, sino que confieren mayor importancia a las posibles redes, que serán quienes previsiblemente les vayan a acoger y se conviertan en su sostén (Liu, 2013)Ref24. Aún más, el estudio de las migraciones sin la desagregación por sexos ha provocado que, hasta fechas recientes, la reagrupación familiar fuera considerado como el factor clave para explicar la movilidad de las mujeres (Vicente, 2005)Ref52, sin embargo, en la actualidad ya existen estudios migratorios con perspectiva de género que subrayan factores intrínsecos a la problemática e intereses de las propias mujeres como elemento subyacente a la toma de decisión de emigrar por encima de otros (Bastia y Skeldon, 2020Ref5; Castilla, 2017Ref11; Moreno, 2014Ref33; Moreno y Aierdi, 2011Ref32), plasmando, a su vez, la necesidad de desagregar aún más los análisis, de modo que respondan mejor a la heterogeneidad existente dentro de la migración femenina (diferenciar según procedencias, raza…).

El análisis descriptivo de la realidad vasca basado en criterios como el sexo y la nacionalidad permitirá confirmar que los medios de comunicación de masas (televisión, radio, prensa escrita o Internet) no son los medios de los que se nutre la población extranjera residente en la CAE para elegir dicha comunidad como su destino migratorio.

3. Metodología e hipótesis

El estudio parte de la hipótesis de que los medios de comunicación como instrumento de poder en la construcción del imaginario colectivo y de transmisión de información en España en general, y en la CAE en particular, no consiguen ese mismo impacto en la población inmigrante extranjera, quien se guía por el boca-oreja para recabar información que les permita elegir su destino migratorio.

Con el fin de validar la pertinencia de la hipótesis se plantearon tres objetivos concretos:

1. Comprobar si el boca-oreja era y es el sistema preferido por la población inmigrada extranjera de la CAE para elegir su destino (años 2010-2014-2018).

2. Analizar si el uso del boca-oreja para elegir el destino migratorio difiere según sexos y nacionalidades (años 2010-2014-2018).

3. Observar la evolución de la tipología inmigrante de la CAE y comprobar si responde a la información transmitida por los medios de comunicación escritos y audiovisuales o, por el contrario, responde a las necesidades en destino transmitidas a través del boca-oreja (años 2010-2014-2018).

Asimismo, se utilizaron dos criterios adicionales para delimitar el estudio, es el caso de (1) la perspectiva de género y (2) las nacionalidades latinoamericanas; dado que el contexto vasco presenta una realidad migratoria bastante feminizada cuya lengua vehicular es el castellano (Ikuspegi, 2018)Ref20.

El método de trabajo fue el estudio de caso, que se caracteriza por centrarse en procesos de búsqueda, indagación y análisis sistemático de uno o más casos, y entendiendo por caso aquella situación única que tiene interés para ser investigada (Stake, 2013Ref50; Yin, 2003Ref55). En concreto, se estudió el caso vasco por tratarse de una comunidad referente en el contexto español, por el incremento y feminización de su población extranjera desde 2012 (Ikuspegi, 2018)Ref20, contraviniendo los mensajes emitidos por los medios de comunicación escritos y audiovisuales del momento. El análisis tomó en consideración como elemento explicativo de la toma de decisión del destino migratorio el mecanismo boca-oreja.

La metodología parte de un análisis documental de los datos elaborados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco: la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE en adelante). Una estadística oficial cuatrienal para la CAE que recoge datos cualitativos y cuantitativos a través de dos cuestionarios semiestructurados cuyo posterior tratamiento a través de técnicas estadísticas permitió realizar un análisis descriptivo de la realidad inmigratoria extranjera de la CAE.

En esta ocasión, se trabajó con los microdatos de la EPIE en tres periodos diferentes: el primero en el año 2010, cuando la crisis comenzó a ser evidente en la CAE, el segundo en el 2014, cuando el impacto de la crisis pudo ser analizado y valorado, y el tercero en el año 2018, cuando la recuperación parecía ser una realidad. La EPIE recoge información relativa a la situación económica, familiar, educativa de las personas extranjeras residentes en la CAE, a la par que plantea algunas preguntas de carácter más subjetivo. Consta de dos cuestionarios semiestructurados3: uno Individual, en el que las personas encuestadas responden a preguntas de tipo personal relacionadas con su proyecto migratorio, sus expectativas, el sentimiento subjetivo respecto a la discriminación, la valoración subjetiva de su situación y de su empleo, etc.; y un segundo cuestionario, denominado Cuestionario Familiar, que facilita la recogida de información sobre las y los convivientes de la persona encuestada, y que se limita a datos más objetivos como el sexo, la edad, el empleo, los ingresos o el nivel de estudios. Esto permite aumentar el tamaño de la muestra con un número más reducido de personas encuestadas.

Para este trabajo se tuvieron en cuenta únicamente aquellos individuos que habían sido realmente encuestados y que, por lo tanto, habían respondido al cuestionario personal a partir del cual se extrajeron los ítems que permiten valorar el peso del boca-oreja en el proceso migratorio. Por su parte, la explotación de los datos se llevó a cabo a través de dos programas informáticos: el software IBM SPSS Statistics versión 26 y el software libre R versión 2021 (R Core Team, 2021)Ref45; a partir de los cuales se procedió al análisis descriptivo de los mismos. Esto permitió realizar un análisis longitudinal por sexos y nacionalidades de la influencia del mecanismo boca-oreja en la planificación del proyecto migratorio a la CAE, es decir, en la elección del destino migratorio de los distintos colectivos extranjeros residentes en Euskadi.

La muestra analizada fue de más de 2.000 personas para cada uno de los años, existiendo una paridad relativa entre sexos. Dichas cifras correspondieron al número de personas extranjeras que cada año contestaron la encuesta, cuyo desglose se recoge en la Tabla 1 por sexos, y en la Tabla 2, por sexos y nacionalidades.

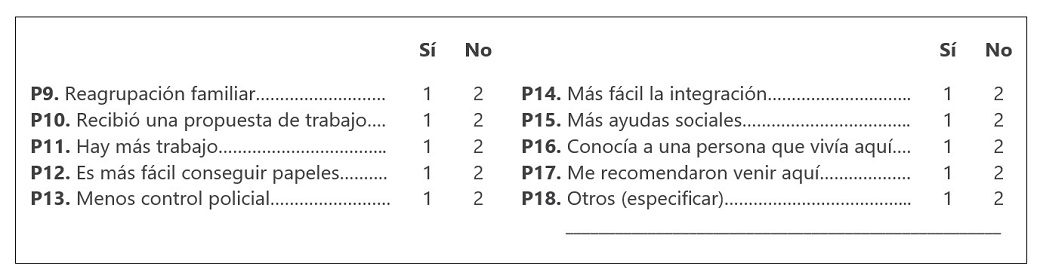

Asimismo, con el fin de validar la hipótesis de partida, se tomaron del Cuestionario Individual de la EPIE los datos que hacían referencia a los motivos por los cuales la persona extranjera había llegado a la CAE (véase Cuadro 1).

El análisis se centró concretamente en dos de los motivos: el P16–Conocía a una persona que vivía aquí, y el P17–Me recomendaron venir aquí. Ambos motivos se entendía eran los que habían facilitado la información a la persona extranjera a través del mecanismo boca-oreja para que ésta eligiese la CAE como destino migratorio.

4. Resultados

El tratamiento de los resultados se dividió en tres apartados, conexos entres sí, que respondían a cada uno de los objetivos previamente planteados:

-Comprobar si el boca-oreja era el mecanismo preferido por la población extranjera para decidir su destino migratorio.

-Determinar si el uso del boca-oreja difería según sexos y nacionalidades.

-Observar si la evolución de la tipología inmigrante extranjera de la CAE respondía a las necesidades en destino transmitidas a través del boca-oreja.

4.1. El boca-oreja, el mecanismo preferido por la población extranjera

Para comprobar si el mecanismo boca-oreja era y es el sistema de información preferido por la inmigración extranjera en Euskadi, se partió de la pregunta relativa a los motivos que habían suscitado que esa persona llegara a la CAE, tal y como recoge el Cuestionario Individual de la EPIE, poniendo el foco, como ya se ha referido anteriormente, en dos de las posibles respuestas: la P16–Conocía a alguien aquí y la P17–Me recomendaron venir aquí.

En el caso de la P17, se considera una invitación directa para elegir la CAE como destino migratorio. La P16 por su parte, resulta una invitación más sutil e indirecta, ya que se produce a raíz de la propia percepción que tiene de la realidad la persona que aún no ha migrado. Percepción generada tras observar cómo sus compatriotas u otras personas extranjeras residentes en la CAE permanecen allí, y/o al escuchar relatos positivos de las vidas cotidianas de personas inmigradas extranjeras en Euskadi, quienes a menudo “maquillan” sus historias para evitar preocupaciones en sus círculos cercanos que han quedado en origen. Todo ello puede provocar que, en origen, las personas se creen una idea a veces idílica y no real de lo que está viviendo la persona migrada en destino, pudiendo sentirse llamadas a iniciar ellas también un proyecto migratorio.

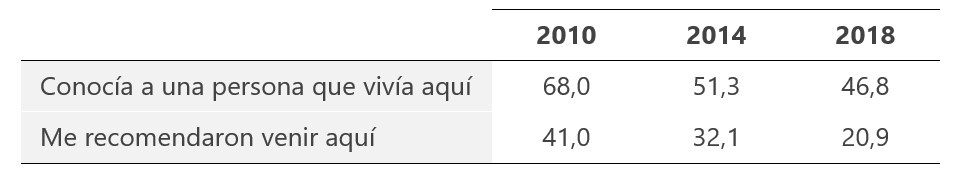

Teniendo en cuenta estas cuestiones, lo que se pudo observar es que, si bien esas dos opciones (P16 y P17) eran las más señaladas como motivo de elección de la CAE, también era cierto que existía una tendencia a la baja en ambas a medida que transcurría el periodo (Tabla 3).

De modo que, de 2010 a 2018, las personas que respondían haber llegado a Euskadi por conocer a alguien que ya residía allí (P16) pasaban del 68% al 46,8%, aunque éste seguía siendo el motivo predominante. En el caso de la recomendación directa (P17), se pasaba del 41% en 2010 al 20,9% en 2018; una reducción de veinte puntos pero que, sin embargo, seguía siendo el segundo motivo más elegido por las personas extranjeras, desestimando la opción P15-Más ayudas sociales (4% en 2018), que a menudo está en la mente de las personas autóctonas.

Estos resultados confirmaron que, aún hoy día, las personas inmigradas extranjeras en Euskadi se mueven siguiendo la información obtenida de otras personas extranjeras ya residentes en la comunidad, a través del mecanismo boca-oreja.

4.2. Uso del boca-oreja según sexos y nacionalidades

Tras confirmar que el mecanismo boca-oreja era utilizado como medio de comunicación y transmisión de información para que las personas extranjeras migraran a Euskadi, resultó imprescindible comprobar si dicho uso era similar según sexos y nacionalidades, o si, por el contrario, éste tenía sesgo de género y estaba interseccionado por la propia nacionalidad de las personas.

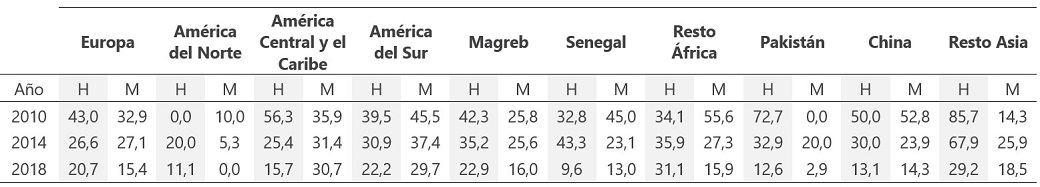

Nuevamente se tomaron los dos ítems más relevantes a la hora de elegir la CAE como destino migratorio: el P16–Conocía a alguien que vivía aquí y el P17–Me recomendaron venir aquí; desglosándolos por sexos, y posteriormente por sexos y nacionalidades (Tabla 4).

Como puede observarse, en ambos motivos —P16 y P17— las mujeres aparecían con unos porcentajes superiores a los de los hombres, salvo para el 2014, año en el que los hombres contestaron haber sido recomendados ir a Euskadi en el 33,1% de los casos, casi dos puntos más que las mujeres (31,2%). La mayor diferencia entre sexos y en favor de las mujeres se presentaba para el ítem P16-Conocía a una persona que vivía aquí, posiblemente derivada de la feminización de los flujos migratorios de esta comunidad en los últimos años.

Al igual que sucedía en términos generales, al realizar el desglose por sexos también se observó que la elección de ser recomendada (P17) como motivo para decantarse por la CAE como destino era más de veinte puntos inferior al P16 (conocía a alguien). Así, se hizo necesario un desglose más pormenorizado según nacionalidades con el fin de constatar si lo que sucedía para hombres y mujeres correspondía a todas las nacionalidades o si, por el contrario, era distintiva de alguna de ellas en concreto.

El cruce de datos según sexos y nacionalidades (Tabla 5) mostró que, en el caso del ítem P16-Conocía a alguien que vivía aquí, eran las mujeres de América Central y el Caribe junto con las sudamericanas quienes, en 2018, afirmaban haber llegado a Euskadi por dicho motivo en más del 60% de los casos, frente a las mujeres pakistaníes, que eran poco más del 10%. Datos que además eran y son relevantes teniendo en cuenta que, de entre las mujeres que contestaron afirmativamente a este motivo, las latinoamericanas suponían el 66,2% del total y las pakistaníes el 0,3%, y que respecto de la muestra con la que se trabajó en 2018 en el Cuestionario Individual, las primeras fueron el 54,1% de las mujeres que contestaron a la encuesta, y las pakistaníes el 2,7%, cifras que se corresponden bastante a los volúmenes de mujeres residentes en la CAE en 2018 (41% latinoamericanas y 2% pakistaníes). Esto bien podría estar vinculado al establecimiento de mujeres centro y sudamericanas en el mercado laboral vasco (productivo y reproductivo), que indirectamente llaman a sus compatriotas desde Euskadi, haciéndoles saber las necesidades de cuidado existentes en la comunidad.

En el caso de los hombres, destacó el Magreb presentando el porcentaje más bajo (30,6%) a pesar de que Marruecos —78,75% del conjunto de hombres del Magreb en 2018 tenían dicha nacionalidad— es una de las procedencias que más recorrido histórico tiene en España como inmigrantes. En concreto, 52 hombres magrebíes contestaron afirmativamente al ítem P16, lo que representaba el 11,2% del total de hombres extranjeros a los que se les pasó la encuesta y que se aproxima al porcentaje que suponían dentro de la población extranjera masculina residente en la CAE en 2018 (18,2%).

En el caso de la segunda cuestión, P17-Me recomendaron venir aquí, nuevamente se observó que eran las mujeres sur y centro americanas las que más aludían a este motivo, con un 29,7% y un 30,7% respectivamente (Tabla 6). Si bien los porcentajes no eran muy elevados, cruzados con los porcentajes anteriores (P16), ratificaban el mecanismo boca-oreja como transmisor de información real y motivo del flujo migratorio extranjero a Euskadi. Asimismo, el hecho de que estos dos porcentajes (P17) fueran treinta puntos inferiores a los del ítem P16-Conocía a una persona que vivía aquí, no hacía sino señalar, posiblemente, la situación de vulnerabilidad y condiciones precarias a las que se enfrentan las mujeres sudamericanas y centro americanas a diario en sus empleos en dicha comunidad. Las difíciles circunstancias que viven muchas mujeres latinoamericanas en Euskadi hace que éstas no se animen a “recomendar” directamente a sus compatriotas ir a Euskadi (P17), sin embargo, su mera presencia en dicha comunidad, su capacidad de envío de remesas y, posiblemente, los mensajes positivos que lanzan las personas ya residentes en Euskadi a sus países de origen, motivan a otras mujeres a que vayan allí. De ahí que ambos motivos analizados sean complementarios a la hora de observar y analizar si los flujos migratorios se mueven por información recibida de los medios de comunicación de masas o del mecanismo boca-oreja.

En general, se apreció que todas las procedencias mostraban una tendencia a la baja en el P16 y P17, independientemente de los sexos, sin embargo, seguir siendo ambos ítems la razón por la que las personas extranjeras migraban a Euskadi confirmó que, a pesar de que la CAE junto con la Comunidad Foral de Navarra, son las dos comunidades que mayores las prestaciones sociales ofrecen relativamente a su población, la migración no se mueve por “ayudas sociales” (P15) sino por posibilidades laborales, lo que hace que aquellos colectivos que vean más plausible su incorporación en el mercado laboral de destino, en este caso de la CAE, serán los que se sentirán “llamados”, directa o indirectamente, para acudir allí. De ahí que las mujeres senegalesas y pakistaníes fueran las menos recomendadas (P17) a ir a Euskadi porque, en general, no tienen entrada en el mercado laboral vasco.

4.3. Evolución de la tipología inmigrante extranjera de la CAE

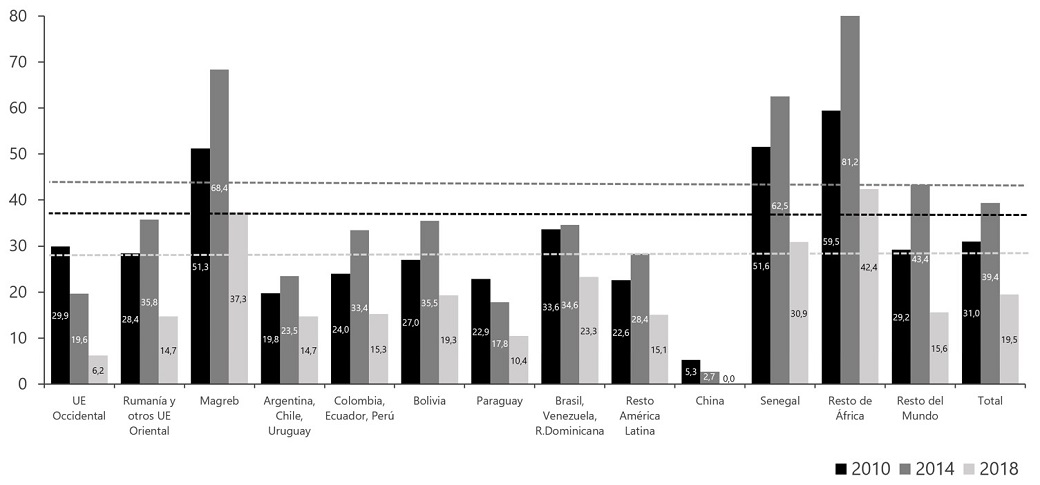

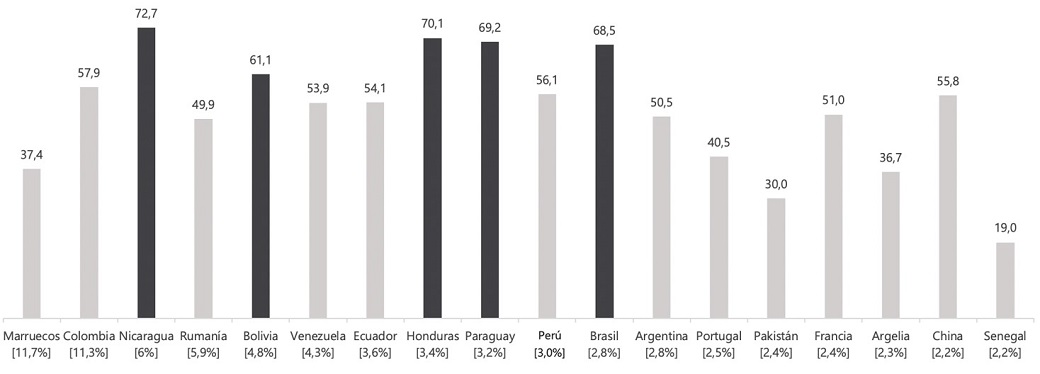

La población inmigrante extranjera residente en la CAE a menudo es cuestionada por la población autóctona quien ve casualidad en la elección de destino de esta primera. Sin embargo, lejos del azar se encuentra la causalidad, que refleja una dinámica de elección sujeta, en la mayoría de los casos, a la información recibida desde el propio destino. Tal y como se indicaba en el subapartado anterior, es la capacidad de inserción en el mercado laboral de destino —su “potencial integrador”— la que perfila, en gran medida, la migración recibida, desincentivando la llegada de algunas nacionalidades y fomentando la de otras que se ajustan mejor a las características requeridas (Gráfico 1).

Las tasas de paro de la población extranjera en general en Euskadi siempre superan las de la población autóctona, sin embargo, esto difiere cuando se realiza un desglose de la población extranjera según nacionalidades (o países de origen) y sexos. El Gráfico 1 recoge las tasas de paro de la población extranjera residente en Euskadi en 2010, 2014 y 2018 según procedencias, alertando y aclarando sobre las posibilidades de integración de las personas extranjeras. En él se observa que el paro sigue aquejando en valores muy elevados, siempre superiores a la media del conjunto de población extranjera, a las mismas procedencias.

Así, aquellas procedencias que se encuentren por encima de las medias anuales (líneas horizontales), serán quienes presenten mayores dificultades para encontrar trabajo en Euskadi, lo que viene a ser un desincentivo para elegir la CAE como destino para la población de esos orígenes. De manera burda estaría diciéndoseles: “no vengáis, que no tenéis hueco aquí”. Es el caso del Magreb y del África negra en general, colectivos que manifiestan haber sido recomendadas ir a Euskadi (P17) en porcentajes inferiores al resto de procedencias, y que suponen, la población africana, una quinta parte de la población extranjera asentada en la CAE.

En este mismo período, el incremento del paro de 2010 a 2014 en más de ocho puntos para el conjunto de la población inmigrante extranjera en la CAE fue similar para casi todos los colectivos aunque con distinta intensidad, salvo para los originarios de Europa Occidental, Paraguay y China que redujeron sus tasas de desempleo; de 2014 a 2018 el comportamiento fue más homogéneo, a pesar de que una bajada de veinte puntos de paro de la población extranjera en general no evitó que las procedencias africanas siguieran manteniéndose veinte puntos por encima de la media.

Asimismo, se cumplía que las personas sudamericanas y centro americanas, que eran quienes habían sido más recomendadas ir a Euskadi (P17), contaban con porcentajes inferiores de paro; si bien es cierto, en ambos casos sería interesante realizar un desglose según sexos ya que, desde la crisis del 2008, sí existe sesgo de género en estas procedencias (mayor desempleo para los hombres que para las mujeres).

Esta mayor facilidad de las mujeres latinoamericanas para entrar en el mercado laboral vasco (bien sea el productivo o el reproductivo) ha provocado que en los últimos años la CAE haya vivido una feminización de sus flujos inmigratorios.

El Gráfico 2 refleja dicha situación. En él se observa cómo la tendencia de los flujos fue ascendente hasta 2010, año en el que el volumen de hombres extranjeros comenzó a descender, no así el de las mujeres, que empezó a hacerlo en 2011. Todo esto dentro de un contexto nacional e internacional de crisis económico-financiera que, si bien a nivel nacional tuvo un gran impacto desde 2008, en la CAE se retrasó de una forma más intensa a 2012. Es reseñable el 2013, año de inflexión en los volúmenes de mujeres y hombres extranjeros, pasando a ser los de éstas superiores a los de los hombres y, coincidiendo con la incorporación de nuevas procedencias centro americanas al territorio vasco. Es el caso de Nicaragua y Honduras.

Así, la población más feminizada corresponde a la procedente de Latinoamérica: seis de cada diez personas inmigradas de este origen son mujeres. Dato muy relevante puesto que en el conjunto de la CAE, una de cada tres personas inmigrantes es mujer latinoamericana, debido a que, la CAE representa un tipo de inmigración que induce la presencia de mujeres para determinados segmentos del mercado laboral: los servicios y los cuidados.

De esta manera, las procedencias crecientemente relevantes están cada vez más feminizadas (Gráfico 3). En otras palabras, las nacionalidades que sustituyen a las que van agotándose, cada vez están más feminizadas. Ello se traduce en un menor porcentaje de feminización de la población colombiana (la peruana y la ecuatoriana responden a igual patrón) que llegó a la CAE sobre el año 2000 respecto del de la boliviana, quien comienza a recalar en 2004, y menor el de ésta que el de la paraguaya, que emerge sobre 2008 y, el de esta última que el de la nicaragüense y la hondureña, las últimas que empiezan a ser significativas a partir de la crisis, a menudo identificadas como nuevas nacionalidades post-crisis (Ikuspegi, 2018)Ref20.

Es evidente que, “desde la lógica de la inmigración, la CAE opta por su inmigración preferida, la latinoamericana e, induce una novedad en las pautas de emigración: promueve la iniciada por las mujeres” (Garcia-Azpuru, 2017, p. 112)Ref17. Y, para conseguirlo, se sirve del mecanismo boca-oreja que les dota de la información necesaria a los flujos migratorios, convirtiéndolos en un saber experto que decide su destino en base a las necesidades existentes en esos lugares, ajustando el perfil de las personas cuyas características mejor puedan satisfacerlas. En el caso de la CAE, esto se traduce en una mujer de habla hispana que cubra las necesidades de cuidados del hogar y a la dependencia.

5. Discusión

La segmentación de los mercados de trabajo y la división sexual del trabajo tanto a nivel internacional como nacional o regional son un hecho. En connivencia con la TSMT, la CAE también presenta una clara diferenciación dentro de su mercado laboral en el que, la entrada a puestos de trabajo estables y deseables es difícil para la población inmigrada extranjera, que tiende a ubicarse en un segmento secundario, en el que la vulnerabilidad, en su amplio espectro, es parte intrínseca del mismo. En concreto, la crisis de los cuidados en economías desarrolladas como la vasca y la división sexual del trabajo abren las puertas del trabajo a un porcentaje muy elevado de mujeres extranjeras, independientemente de su situación de regularidad administrativa.

La gestión de los cuidados es una cuestión cada vez más controvertida en la CAE. La escasa responsabilidad del Estado y de las Políticas Públicas en el reparto y participación de esos cuidados supone una carga extra que repercute en las familias, quienes los resuelven de forma privada y, recayendo de manera mayoritaria sobre las mujeres (Carrasco, 1997Ref8, 2013Ref7, 2017Ref9; Rodríguez y Ugidos, 2017Ref46). Surgen así la importación y exportación de los cuidados, generándose las cadenas globales del cuidado, donde seguirán siendo las mujeres quienes asuman esos trabajos. Así, comunidades como la vasca verán cómo sus flujos seguirán feminizándose mientras continúe, por un lado, la necesidad de cubrir esos espacios de forma privada, ante una escasa participación de lo público en ellos; y por otro, mientras no se superen los roles de género que vinculan a la mujer al cuidado por el mero hecho de ser mujer.

Los datos recogidos en el subapartado 4.3. confirman la feminización de los flujos inmigratorios extranjeros a la CAE desde 2003, en respuesta a una necesidad en destino. Pero dicha feminización estaba vinculada a unas procedencias y nacionalidades determinadas, aquéllas que la CAE entendía podrían cubrir mejor la atención a los cuidados: las latinoamericanas. Así, el mosaico inmigratorio de cada región estaría condicionado por el perfil que mejor cubriera las necesidades socio-productivas en destino (Garcia-Azpuru, 2017)Ref17. En este caso, la CAE demanda mujeres de habla castellana y cuyo coste laboral no sea elevado. La cuestión es cómo se “atrae” la llegada de estas mujeres, cuando el panorama tanto internacional como nacional y regional no es, a priori, el más favorable en términos económicos.

Si bien teorías como la Agenda Setting y múltiples estudios ya referidos en el marco teórico afirman que los medios de comunicación de masas son la fuente primaria para la construcción del imaginario colectivo, en el caso de los flujos migratorios estos no se comportan así. Estos flujos migratorios toman como referente el mecanismo boca-oreja que les proporciona la información precisa y actualizada para elegir su destino, así como la posible red social que reduzca sus opciones de fracaso.

Los resultados confirmaron que más del 60% de las mujeres latinoamericanas habían llegado a la CAE por conocer a alguien que residía allí, y otro 30% de ellas había sido recomendada directamente, a pesar de que en el periodo 2008-2015 los medios de comunicación de masas suministraron información negativa acerca de la situación laboral y económica de España y del País Vasco. Así pues, el flujo continuo y cada vez más especializado (mujer hispanohablante) de la inmigración extranjera que recalaba en la CAE no podía ser si no resultado de la información suministrada por el boca-oreja de quien conoce la realidad social y productiva del territorio de primera mano. Los datos oficiales del Gobierno o del Instituto Nacional de Estadística (INE) y reproducidos en los medios convencionales hablaban de un mercado de trabajo en declive, desincentivando la inmigración al territorio, sin embargo, los cuidados —el mercado reproductivo — seguían siendo una necesidad a cubrir que demandaba personas a través del boca-oreja.

6. Conclusiones

El periodo de Gran Recesión (2008-2015) supuso una ralentización de los flujos migratorios internacionales en general, sin embargo, la CAE observó una especialización de los mismos, no sólo no reduciéndose algunas procedencias, sino surgiendo otras nuevas mucho más feminizadas que aquéllas a las que sustituían, en respuesta a la información suministrada por el mecanismo boca-oreja. Y es que, en el País Vasco había y hay una demanda de mujeres de habla hispana para cubrir las necesidades sociales ligadas al cuidado a la dependencia y a las tareas domésticas que el Estado y las Políticas Públicas no asumen (conciliaciones laborales ficticias y no efectivas, escasa ayudas a la dependencia, presupuestos sin perspectiva de género…).

De este estudio se extraen así tres grandes conclusiones: (1) La tendencia a la baja del boca-oreja como motivo por el cual la migración extranjera llega a la CAE en el periodo 2010-2018, no impide que éste siga siendo el medio de comunicación y transmisión de información preferido por ésta; (2) Los flujos migratorios son un saber experto que va perfilándose en función de las necesidades existentes en destino. Información actualizada y precisa que se les transmite mediante el boca-oreja desde el propio destino. Es decir, detrás de los flujos migratorios descansa un saber propio que generan y regeneran las personas migrantes, que les lleva a tomar sus propias decisiones en adaptación a las necesidades socio-laborales del lugar de destino, más allá de lo que digan los medios de comunicación de masas o incluso a pesar del cariz y los vaivenes de las Políticas Públicas sociales y migratorias existentes; (3) La feminización de la población extranjera residente en la CAE es resultado de la información suministrada por ese mismo mecanismo boca-oreja, que demanda la llegada de mujeres hispanohablantes que satisfagan las necesidades de cuidados existentes en la sociedad.

En definitiva, se podría afirmar que los flujos migratorios son un saber experto que no precisan de medios de comunicación de masas para elegir sus destinos, si no del boca-oreja que les permite adecuarse según las necesidades de cada destino. En el caso de Euskadi, el perfil de la inmigración tiene forma de mujer y ésta habla castellano. Así, estas conclusiones pueden ser un elemento a tener en cuenta para la formulación de políticas migratorias regionales y para las entidades públicas y privadas que trabajan con personas inmigrantes en la CAE. De cara a la mejora de la integración de las mujeres migrantes, el trabajar desde una perspectiva más relacional y diferenciada puede devenir en factor fundamental. Asimismo, la limitación del estudio abre las puertas a realizar una triangulación de los datos obtenidos que permita profundizar más en las ideas sobre las que se ha trabajado.

Referencias bibliográficas

1) Aierdi, X. (2018). Epílogo. En G. Moreno (Coord.), Análisis de la encuesta de la población inmigrante extranjera en la CAE (EPIE 2014) El proceso de integración del colectivo inmigrante en Euskadi (pp. 265-271). Servicio editorial UPV/EHU. | https://doi.org/10.18543/djhr-3-2018pp215-219

2) Aguilar, V. E., San Martín, S. y Payo, R. J. (2014). La aplicación empresarial del marketing viral y el efecto boca-oreja electrónico. Opiniones de las empresas. Cuadernos de Gestión, 2014, 14(1), 15-31.

3) Anderson, B. (2012). Who needs them? Care work, migration and public policy. Cuadernos de relaciones laborales, 30(1), 45-61.

4) Ballesteros, A. G. (2003). Notas sobre la desigual distribución de los inmigrantes en España. Papeles de Geografía, (37), 65-75.

5) Bastia, T. y Skeldon, R. (2020). Routledge Handbook of Migration and Development. Routledge.

6) Cachón, L. (2009). La España inmigrante: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración. Anthropos.

7) Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una economía. Cuadernos de relaciones laborales, 31(1), 39-56. | https://doi.org/10.5209/rev_crla.2013.v31.n1.41627

8) Carrasco, C. (1997). Mujeres, trabajos y políticas sociales en España. Duoda: Revista d’estudis feministes, (13), 85-104.

9) Carrasco, C. (2017). La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de reproducción, Ekonomiaz, (91), 52-77.

10) Carrasco Carpio, C. (2008). Mercado de trabajo e inmigración. En A. Izquierdo (Coord.), El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión, (pp. 213-257). Fundación FOESSA (Cáritas Española).

11) Castilla, C. (2017). Mujeres en transición: la inmigración femenina africana en España. Migraciones internacionales, 9(2), 143-171.

12) Chomsky, N. (2002). El control de los medios de comunicación. En N. Chomsky e I. Ramonet (Eds.), Cómo nos venden la moto. Icaria.

13) Colectivo IOÉ. (2001). Mujer, Inmigración y Trabajo. IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

14) Collins, P. H. y Bilge, S. (2020). Intersectionality. John Wiley & Sons.

15) Doeringer, P. B. y Piore, M. J. (1985 [1971]). Mercados internos de trabajo y análisis laboral. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. | https://doi.org/10.2307/40183235

16) Fundación Foessa (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, Colección de Estudios 50. Cáritas Española editores. | https://doi.org/10.15257/ehquidad.2014.0004

17) Garcia-Azpuru, A. (2017). Casualidad o causalidad de la afluencia inmigratoria en la Comunidad Autónoma de Euskadi. [Tesis Doctoral, (UPV/EHU)]. | https://doi.org/10.25145/c.educomp.2018.16.054

18) Herrera, G. (2005). Género y migración: mujeres ecuatorianas en las cadenas globales del cuidado. En La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades, 281-303. | https://doi.org/10.2307/j.ctv31vqpg9.10

19) Hochschild, A. R. (2000). The nanny chain. American Prospect, 11(4), 32-36.

20) Ikuspegi (2018): Panorámica 69. Población de origen extranjero en la CAE 2018. Ikuspegi–Observatorio Vasco de Inmigración.

21) Izquierdo, A. (2008). El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión. En Izquierdo, A. (Coord.), VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Fundación FOESSA, Cáritas Española, 601-679. | https://doi.org/10.15257/ehquidad.2014.0004

22) Izquierdo, A. (2020). El Covid-19: la inmigración y la integración. Gaceta sindical: reflexión y debate, 35, 175-196.

23) Lippmann, W. (2003). La opinión pública. Langre

24) Liu, M. M. (2013). Migrant Networks and International Migration: Testing Weak Ties. Demography, (50), 243-1277. | https://doi.org/10.1007/s13524-013-0213-5

25) Lubbers, M. J., Molina, J. L. y McCarty, C. (2007). Personal networks and ethnic identifications: The case of migrants in Spain. International sociology, 22(6), 721-741. | https://doi.org/10.1177/0268580907082255

26) MacDonald, J. S., y MacDonald, L. D. (1964). Chain migration ethnic neighborhood formation and social networks. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 42(1), 82-97. | https://doi.org/10.2307/3348581

27) Martín, M. J., Fouassier, M. y Moreno, G. (2017). El impacto de la Recesión Económica sobre la situación y la discriminación de la mujer inmigrante trabajadora en España. Estudio de caso de la región del País Vasco. REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 25(49), 153-174. | https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004909

28) Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. y Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466. | https://doi.org/10.2307/2938462

29) Maude, U. (2018). Local Social Networks Often Involve Ties with other Migrants: A Case of Integration Process. European Journal of Migration, Diaspora and Remittances, 18(6), 50-62. Disponible en SSRN 3809117. | http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3809117

30) McCombs, M.E. (2006). Estableciendo la agenda. Paidós.

31) McQuail, D. (2000). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós.

32) Moreno, G. y Aierdi, X. (Coords.) (2011). Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010. Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración. | https://doi.org/10.24241/anuariocidobinmi.2016.206

33) Moreno, G.(ed.) (2014). Inmigración e impacto de la crisis. Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2013. Servicio editorial de la UPV-EHU. | https://doi.org/10.25145/c.educomp.2018.16.054

34) Obi, C., Bartolini, F. y D’Haese, M. (2021). Digitalization and migration: The role of social media and migrant networks in migration decisions. An exploratory study in Nigeria. Digital Policy, Regulation and Governance, 23(1), 5-20. | https://doi.org/10.1108/dprg-08-2020-0101

35) Oso, L. y Parella, S. (2012). Inmigración, género y mercado de trabajo: una panorámica de la investigación sobre la inserción laboral de las mujeres inmigrantes en España. Cuadernos de Relaciones Laborales, 30(1), 11-44. | https://doi.org/10.5209/rev_crla.2012.v30.n1.39116

36) Parella, S. (2011). La familia transnacional generada a través de las migraciones femeninas: una aproximación conceptual a sus impactos en la acumulación de capitales desde la articulación de las funciones productivas y reproductivas. En J. Ginieniewicz (Coord.), La migración latinoamericana a España: una mirada desde el modelo de acumulación de activos (pp.151-172). Manchester University Press: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. | https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.27

37) Parella, S. (2005). Segregación laboral y “vulnerabilidad social” de la mujer inmigrante a partir de la interacción entre clase social, género y etnia. En C. Solé y Ll. Flaquer (Eds.), El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes (pp. 97-138). Ministerio de Trabajo e Inmigración, Instituto de la Mujer. | https://doi.org/10.2307/j.ctv105bcdn.19

38) Parella, S. (2003). Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Anthropos.

39) Pérez Orozco, A. (2011). Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida. Investigaciones Feministas, (2), 29-53. | https://doi.org/10.5209/rev_infe.2011.v2.38603

40) Pérez Orozco, A. (2007). Cadenas globales de cuidado. Serie Género, Migración y Desarrollo, Documento de trabajo 2.

41) Pérez Orozco, A. y López, S. (2016). Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de hogar y articulaciones políticas. ONU mujeres. URL: http://hdl.handle.net/11181/5044

42) Piore, M. J. (1975). Notes for a theory of labor market stratification. En R. Edwards, M. Reich y D. Gordon (Eds.), Labor Market Segmentation, (pp. 125-150). Heath and Co.

43) Pedone, C. (2005). Tú, siempre jalas a los tuyos. Cadenas y redes migratorias. La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades, 105-143.

44) Pedone, C. (2010). Cadenas y redes migratorias: propuesta metodológica para el análisis diacrónico-temporal de los procesos migratorios. Empira. Revista de metodología de Ciencias Sociales, (19), 102-132. | https://doi.org/10.5944/empiria.19.2010.2016

45) R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.

46) Rodríguez, A. y Ugidos, A. (2017). Teimpos, trabajos y desigualdad de género en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español, Ekonomiaz, (91), 164-208. | https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1339

47) Roiz, M. (2005). Sociología de la comunicación y cultura de masas. Ediciones del Laberinto.

48) Rubio, J. M. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. Gazeta de Antropología, 25(1), artículo 01. | https://doi.org/10.30827/digibug.6843

49) Sartori, G. (2005). Elementos de teoría política. Alianza Editorial.

50) Stake, R. E. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin e Y. Lincoln (Coords.), Las estrategias de investigación cualitativa (154-197). Gedisa.

51) Toma, S. y Vause, S. (2010). Gender differences in the role of migrant networks in Congolese and Senegalese international migration. En African Migrations Workshop: The Contribution of African Research to Migration Theory, IMI, Dakar, Senegal. | https://doi.org/10.1111/imre.12150

52) Vicente, Trinidad L. (2005). Modelos migratorios femeninos. En González, J. y Setién, M. L. (Eds.), Diversidad migratoria. Distintos protagonistas, diferentes contextos. Universidad de Deusto, 15-40.

53) Winkler, H. (2017). How does the internet affect migration decisions? Applied Economics Letters, 24(16), 1194-1198. | https://doi.org/10.1080/13504851.2016.1265069

54) Wolf, M. (2001). Los efectos sociales de los media. Paidós.

55) Yin, R.K. (2003). Designing case studies. Qualitative research methods, 5(14), 359-386.

Notas

1) Segmentación del mercado laboral es la división del mercado de trabajo según puestos y condiciones laborales. Se abordará la cuestión en el segundo apartado, a través de la Teoría de la Segmentación del Mercado de Trabajo.

2) Trabajo reproductivo: Desde la economía feminista se entiende la reproducción social (o trabajo reproductivo) como un complejo proceso de tareas, trabajos y energías cuyo objetivo es dar prioridad a las condiciones de vida de las personas, considerando los cuidados realizados en los hogares como parte relevante del proceso. Véase Carrasco, 2017.

3) Véase: https://www.euskadi.eus/web01-s2enple/es/contenidos/informacion/cuestionarios_epie/es_def/index.shtml

Breve curriculum de los autores

García-Azpuru, Amaia Garcia-Azpuru

Amaia Garcia-Azpuru es Doctora en Estudios de Desarrollo, licenciada en Ciencias Económicas y Profesora Adjunta del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Sus actuales íneas actuales de investigación son los flujos migratorios internacionales y el papel de la mujer y de los medios de comunicación en ellos, estudios con perspectiva de género, y la innovación educativa.

Barba del Horno, Mikel Barba del Horno

Mikel Barba del Horno es Doctor en Estudios sobre Desarrollo y Profesor Adjunto del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Su línea de investigación principal los procesos de incorporación de las personas migrantes y la formación de identidades en contextos interétnicos. Ha trabajado temas relacionados con la inserción de personas migrantes en el sistema educativo y en el mercado laboral.

Arcos-Alonso, Asier

Asier Arcos-Alonso es Doctor en Estudios sobre Desarrollo, licenciado en Ciencias Económicas y Profesor Adjunto del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Sus líneas actuales de investigación se centran en la Economía Social y Solidaria (tema central de su tesis) y la Cooperación al Desarrollo.

Martínez-Portugal, Tania

Tania Martínez-Portugal es Doctora en Estudios Feministas y de Género, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Profesora Adjunta del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Sus líneas actuales de investigación están focalizadas en la violencia contra las mujeres y los procesos de exclusión económica de mujeres gitanas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Fernández de la Cuadra-Liesa, Itsaso

Itsaso Fernández de la Cuadra-Liesa es Licenciada en ADE y Profesora Docente-Investigadora del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Sus líneas actuales de investigación son la Gestión y Dirección de entidades de Economía Social y Solidaria (ESS), el Enfoque de Género en entidades de ESS y, el análisis de micro-iniciativas de Economía Alternativa vinculadas al Comercio Justo o a la Soberanía Alimentaria.