Abordajes de la comunicación organizacional: un análisis sistemático de la producción académica en Web of Science

Approaches to organizational communication: a systematic analysis of academic production in Web of Science

González-Cifuentes, Daniela

https://orcid.org/0000-0003-2783-8359

Universidad de Tolima, Colombia

González-Pardo, Rafael

https://orcid.org/0000-0002-5781-0456

Universidad de Tolima, Colombia

Año | Year: 2023

Volumen | Volume: 11

Número | Issue: 2

DOI: http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.612

Recibido | Received: 18-10-2022

Aceptado | Accepted: 6-2-2023

Primera página | First page: 1

Última página | Last page: 17

La comunicación organizacional es un campo de la comunicación que se ha consolidado y ha despertado el interés académico en las últimas décadas; sin embargo, son pocas las investigaciones que sistematizan y analizan su producción académica en revistas científicas. La presente investigación es un análisis sistemático que permitió la caracterización de la producción científica y las tendencias de la comunicación organizacional, a través de los artículos publicados en las revistas disponibles de Web of Science. Se identificaron y analizaron los abordajes, ejes temáticos, técnicas metodológicas, referencias y autores más citados, para dar cuenta de su evolución a lo largo del tiempo, sus necesidades, particularidades y perspectivas. Los resultados advierten que la producción académica en comunicación organizacional se desarrolla particularmente en inglés y que, a pesar de la baja producción en español, se ha llevado a cabo principalmente en España y desde la perspectiva de las relaciones públicas. Asimismo, predominan los estudios con enfoque cualitativo, escritos por más de dos autores, de los cuales la mayoría no cuentan con índice h. Teniendo en cuenta las 13 categorías de la comunicación organizacional que se definieron para este estudio, la comunicación digital y la comunicación externa son las que sobresalen en los artículos.

Palabras clave: análisis bibliométrico, análisis de contenido, bases de datos, publicaciones académicas, revistas científicas,

Organizational communication is a field of communication that has been consolidated and has aroused academic interest in recent decades; however, there are few investigations that systematize and analyze their academic production in scientific journals. The present investigation is a systematic analysis that allowed the characterization of the scientific production and the tendencies of the organizational communication, through the articles published in the available magazines of Web of Science. The approaches, thematic axes, methodological techniques, references and most cited authors were identified and analyzed, to account for their evolution over time, their needs, particularities and perspectives. The results warn that the academic production in organizational communication is developed particularly in English and that, despite the low production in Spanish, it has been carried out mainly in Spain and from the perspective of public relations. Likewise, studies with a qualitative approach predominate, written by more than two authors, most of which do not have an h-index. Taking into account the 13 categories of organizational communication that were defined for this study, digital communication and external communication are the ones that stand out in the articles.

Key words: bibliometric analysis, content analysis, databases, academic publications, scientific journals,

González-Cifuentes, D. y González-Pardo, R. (2023). Abordajes de la comunicación organizacional: un análisis sistemático de la producción académica en Web of Science. methaodos.revista de ciencias sociales, 11(2), m231102a03. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.612

1. Introducción

La investigación en comunicación organizacional ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Más allá de considerarse una práctica profesional, ha adquirido un “estatus de institucionalización académica en el escenario mundial” (Krohling, 2014, p. 250)Ref19. Esto se ve reflejado en la producción de artículos científicos, lo cual ha generado un interés en la evaluación de la calidad científica, tanto en la producción como en la divulgación de la investigación.

Por tratarse de un objeto de estudio que pretende comprender las interacciones humanas, “el conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” (Fernández Collado, citado en Aguilera, 2007, p. 15)Ref2, es un campo académico y científico bastante amplio. Además, por su carácter transdisciplinar y la relación con distintos públicos y sectores sociales, ha sido estudiado desde distintas áreas de conocimiento (Saladrigas, 2005)Ref34. Aun así, son pocos los análisis que dan cuenta de la producción científica y las tendencias de la investigación en comunicación organizacional.

Salas Forero (2011)Ref35 y Piñeros (2017)Ref28, han llevado a cabo una revisión y análisis documental que aporta al estado de la investigación y a los retos futuros, cada uno desde un espacio geográfico determinado. No obstante, es importante realizar un Estado de Conocimiento en la comunicación organizacional a nivel internacional que, más allá de los problemas de investigación y ausencias, “permita identificar los objetos de estudio, sus referentes conceptuales, las perspectivas teórico-metodológicas, tendencias y temáticas abordadas” (Weiss, 2005, citado en Londoño et al., 2014, p. 19)Ref20.

A pesar de estos importantes avances académicos, son pocas las investigaciones que se han dedicado a analizar las tendencias de investigación, paradigmas, referencias teóricas y métodos de los estudios de la comunicación en y de las organizaciones (Bouzon, 2011)Ref5, así como su presencia en bases de datos y características. De esta manera, surgen algunos interrogantes sobre las necesidades, particularidades y perspectivas de la investigación en este campo de la comunicación, y anuncia la relevancia de un estudio que realice una revisión y sistematización de los enfoques, metodologías y tendencias investigativas (Ángel, 2013)Ref3.

Con base a la literatura revisada se desprenden las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo es la representatividad y visibilidad a partir de la presencia geográfica de las publicaciones, temas de estudio sobre los que se centran los artículos, número de citas en Google Scholar, número de referencias que utilizan y la principal referencia?

2. ¿Qué enfoques y métodos de investigación predominan en los artículos sobre comunicación organizacional estudiados?

3. ¿Cómo ha sido la representatividad y visibilidad de los autores que publican a partir de su nacionalidad, género e índice h5?

En conclusión, el objetivo general de esta investigación es analizar el abordaje de la comunicación organizacional en los artículos de las revistas disponibles en las bases de datos de Web of Science, del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar la producción académica en comunicación organizacional en las revistas disponibles en las bases de datos de Web of Science.

2. Analizar perspectivas y tendencias de la producción académica en comunicación organizacional en las revistas disponibles en las bases de datos de Web of Science.

1.1. Revisión de literatura

La comunicación organizacional es un campo de la comunicación en el que convergen distintas disciplinas, desde ciencias sociales como la sociología, la antropología, la etnología, la politología y la psicología, hasta conocimientos científicos y tecnológicos como la administración, la ingeniería y la informática. En vista de su transdisciplinariedad, algunos autores le han otorgado múltiples sentidos a esta área y, por ende, la han estudiado desde las diferentes teorías y conceptos de dichos campos de estudio (Saladrigas, 2005)Ref34.

En un principio, cuando la comunicación organizacional estaba ligada con las ciencias administrativas, se hablaba de un flujo de información descendente con el que se buscaba el correcto funcionamiento de la organización y un desempeño eficaz del trabajo que permitiera el cumplimiento de los objetivos. Así, se manejaba una comunicación “formal, oficial y vertical” que excluía y descuidaba el aspecto humano (Aguilera, 2007, p. 1)Ref2. Considerando dichas bases empresariales, el control, optimización y productividad laboral, Thomas F. Carney (1979)Ref7 plantea que, probablemente, este campo de la comunicación surgió en 1911 con “Los Principios de la Administración Científica” de Frederick Winslow Taylor.

A lo anterior, visto desde el ámbito académico de la comunicación organizacional, se le conoció como la escuela clásica, influenciada por la teoría funcionalista y, por supuesto, por la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon y Warren Weaver (Palacios, 2015)Ref25. A raíz de esta se iniciaron otras escuelas, como la humanista en los años treinta, en la que la comunicación adquirió una dirección ascendente, descendente y horizontal, y un papel más integrador y participativo (Aguilera, 2007)Ref2. En ella se resalta la importancia de los aportes y estudios de Charles Redding, reconocido por múltiples autores como el padre de la comunicación organizacional, pues “se le atribuye el interés de enmarcar el papel de la comunicación en la organización desde la perspectiva de sistemas abiertos, dentro de organizaciones dinámicas y como un proceso en red” (Palacios, 2015, p. 36)Ref25.

Estos estudios de las organizaciones como sistemas descentralizados en función de las relaciones humanas y un ambiente con mayor motivación y cooperación laboral permitieron el reconocimiento de la comunicación como “protagonista en los procesos de interacción”, más allá de ser una “herramienta corporativa” (Salas, 2011, p. 242)Ref35. Además, los estudios de Elton Mayo y sus experimentos de Hawthorne aportaron una visión más humana a las organizaciones y descubrieron la importancia de los aspectos psicológicos y ambientales en el rendimiento laboral.

El crecimiento de la producción literaria en comunicación organizacional se dio alrededor de los años cincuenta y sesenta, a tal punto que, en 1967, Tompkins llevó a cabo el primer compendio de investigaciones empíricas en comunicación organizacional, en el que encontró al menos 100 estudios centrados en este campo académico. A su vez, Redding desarrolló la perspectiva crítico-interpretativa y, en 1972, publicó el libro “Communication within the organization: An interpretative review of theory and research”, en el que introduce conceptos como clima organizacional y comunicación interna (Palacios, 2015)Ref25.

A partir de ese momento, y con la aceptación de la comunicación organizacional como disciplina y estatuto científico (Bouzon, 2011)Ref5, se siguieron realizando investigaciones que daban cuenta de la evolución de este objeto de estudio desde los ejes temáticos, las teorías, las metodologías, las corrientes, como la analítica, la interpretativa y la crítica; los enfoques y las escuelas, como la clásica, la de relaciones humanas, la sistémica y la teoría de la contingencia. Estos sirvieron de base para futuros estudios que, en los años ochenta, y de la mano de trabajos que analizaron la historia y el desarrollo de la comunicación organizacional, permitieron identificar las tendencias y perspectivas de la investigación de la época.

Aún con todo ese recorrido académico de significativas contribuciones y transformaciones, fue en los noventa que este campo de estudio obtuvo los más grandes aportes investigativos. Esto, debido a la llegada del nuevo siglo y el cambio de la era industrial a la era de la información (Vargas et al., 2018)Ref37, de la comunicación bajo una estructura piramidal a un modelo esférico basado en la sinergia de la información. Aquí se hace énfasis en la importancia de la fluidez de la información, la sincronía de todas las partes para la optimización del tiempo, la cohesión para el cumplimiento de los objetivos y los estándares de calidad, así como las expectativas y necesidades del mercado y el usuario (Aguilera, 2007)Ref2.

Por ello, según un estudio de Allen, Gotcher y Seibert en 1993, la investigación en comunicación organizacional a comienzos de la década abordaba temas relacionados con la comunicación interpersonal, las habilidades comunicativas, la persuasión, el poder y las estrategias de influencia, la auto-presentación, la cultura organizacional y simbolismo, los flujos de información y canales, el uso del lenguaje, negociación y argumentación, entre otros (Jablin y Putnam, 2001, citados por Palacios, 2015)Ref25.

Es claro que la evolución de la investigación en comunicación organizacional hasta hoy es extensa, pues los ejes temáticos actuales distan mucho de los de hace 90 años. Sin duda, los avances tecnológicos, la virtualidad, las nuevas formas de relación-comunicación, la globalización y las exigencias del mercado han sido los principales protagonistas de las transformaciones en este campo académico. Conforme a esto, de acuerdo con Palacios (2015)Ref25, se han creado necesidades metodológicas vinculadas a la diversidad en la naturaleza de las organizaciones, para las cuales se requiere más de un método o “nuevas estrategias, paradigmas y formas de razonamiento” (p. 41) que permitan una aproximación a los objetos de conocimiento y la evidencia de los respectivos hallazgos.

Asimismo, se ha configurado un nuevo sentido de la práctica de la comunicación organizacional. En la actualidad, se considera como un canal y proceso de comunicación fundamental que influye en la eficiencia y eficacia de los objetivos institucionales, en el estímulo de las relaciones inter y extraorganizacionales, en la imagen y el clima organizacional (Medina, et al., 2020)Ref23.

Desde luego, esta revisión de literatura sirve como base teórica para orientar a investigadores de la comunicación, en especial de la comunicación organizacional, y la comunidad científica interesada en las organizaciones y sus procesos comunicativos. Adicional a ello, dar a conocer los abordajes de la comunicación organizacional en los distintos países y centros académicos, podría establecer un panorama del rumbo y los avances que toma este campo de la comunicación, ya sea en el ámbito académico o profesional.

Lo anterior, sin desconocer los diferentes estudios que han fortalecido este campo y que, por supuesto, contribuyeron a la construcción teórica de la presente investigación, en donde se pudo evidenciar que, para el caso de estudios empíricos previos que permiten comprender los desarrollos y abordajes en el área de la comunicación a través de las revistas científicas, estos han estado enmarcados en cinco direcciones:

(1) Desde una mirada particular del desempeño y recorrido de las revistas especialmente españolas (López-Robles et al., 2019)Ref21, pues son pocas las latinoamericanas: colombianas (Chaviano, 2007)Ref8, mexicanas (Gómez-Rodríguez et al., 2017)Ref16 y brasileras (Pivatto Brum et al., 2016)Ref29, entre otras.

(2) A partir del análisis geográfico de las publicaciones de países europeos o norteamericanos (Piñeiro-Naval y Morais, 2019Ref27; Walter et al., 2018Ref39, entre otros) y latinoamericanos (Arroyave-Cabrera y González-Pardo, 2022)Ref4.

(3) Desde el análisis comparativo de diversas perspectivas del impacto y trayectoria de las bases de datos como WoS o Scopus (Abdulhayoglu y Thijs, 2018Ref1; Delgado López-Cózar y Martín-Martín, 2018Ref11; Zhu et al., 2019Ref40, entre otros).

(4) A partir de investigaciones de corte bibliométrico o de análisis de contenido sobre el desarrollo de las revistas científicas de la Comunicación y los rankings en las que estas se encuentran, las estructuras o enfoques de sus artículos, entre otras variables (Gerber, 2020Ref15; Piñeiro-Naval y Morais, 2019Ref27; González Pardo et al., 2020Ref17, entre otros).

(5) Finalmente, desde estudios que dan cuenta de la evolución de casos concretos y de los dispositivos metodológicos y teóricos de la investigación en Comunicación a partir del enfoque e impacto específico en algunos países (Martínez-Nicolás et al., 2018, entre otros)Ref22.

Sin embargo, para la presente investigación, se pudo encontrar una nueva categoría:

(6) Investigaciones de corte bibliométrico o de análisis de contenido sobre el desarrollo de subdisciplinas o ejes temáticos relacionados con medios de comunicación, tales como radio (Repiso et al., 2011)Ref31; y televisión (Gutiérrez-González y González-Pardo, 2020)Ref17.

Para el caso de la comunicación organizacional, se encontraron estudios bibliométricos e informétricos (Palacios, 2015)Ref25, análisis de contenidos (García-Orosa, 2019)Ref14, revisiones críticas (Vásquez et al., 2018)Ref38 y sistemáticas (Ángel, 2013)Ref3, sobre el patrimonio, las tendencias y perspectivas de la producción académica en la investigación en comunicación organizacional, en artículos de revistas, publicaciones, estudios o trabajos de grado realizados en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Asimismo, se llevaron a cabo Estados del Arte, uno de ellos de la comunicación organizacional en el departamento del Meta-Colombia, a partir de proyectos de grado de las universidades de la región (Piñeros, 2017)Ref28, y otro sobre la Nueva Comunicación Estratégica en Iberoamérica y Colombia (Salas, 2011), la cual es considerada como una función evolutiva de la comunicación organizacional.

Respecto a las diferentes estrategias, funciones o elementos de la comunicación organizacional, se han realizado análisis bibliométricos sobre las Relaciones Públicas en España y Portugal (Miquel-Segarra y Gonçalves, 2019)Ref24, revisiones y reflexiones en torno a la cultura organizacional (Vargas et al., 2018)Ref37, revisiones sistemáticas sobre la competencia mediática organizacional (García et al., 2017)Ref13, reflexiones acerca de los retos y perspectivas de la comunicación organizacional por el impacto de la tecnología (Rodríguez-Fernández y Vázquez-Sande, 2019)Ref32, y una revisión bibliográfica de los énfasis y tendencias teóricas sobre el cambio organizacional (Romero, et al., 2013)Ref33.

2. Metodología

El estudio de esta investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cuantitativo, puesto que “plantea un problema de estudio delimitado y concreto” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 5)Ref18. Para ello “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 4)Ref18.

En vista de que esta investigación busca “determinar las características más importantes del objeto de estudio” (Briones, 1996, p. 24)Ref6, se trata de un estudio descriptivo. El objetivo fue recolectar información sobre las variables que se especificaron y describir tendencias. Esto resulta útil para “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 92)Ref18.

Para el desarrollo de lo anterior se hace necesario un medio o un método, esto es, unos “procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos” (Strauss y Corbin, 2002, p. 11)Ref36. Así, se definió el análisis de contenido, que es entendido como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el fin de interpretarlas” (Berelson, 1952, citado por Piñeiro-Naval, 2020, p. 1)Ref26. Es decir que, esta técnica “cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico.” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 251)Ref18.

Cabe destacar que, este trabajo es un análisis sistemático con todas sus fases, desde la definición de la pregunta de investigación, la determinación de los criterios de inclusión y exclusión, la localización y selección de los estudios relevantes, la extracción de datos de los estudios primarios, hasta la fase de análisis y de interpretación. Este análisis aporta datos valiosos para verificar la situación actual de diversas áreas de conocimiento. Según Pritchard (1969)Ref30, “es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita o literatura de carácter científico, así como los autores que la producen” (p. 349). Para esto se utilizan las leyes e indicadores bibliométricos, que son las “medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones” (Escorcia, 2008, p. 15)Ref12.

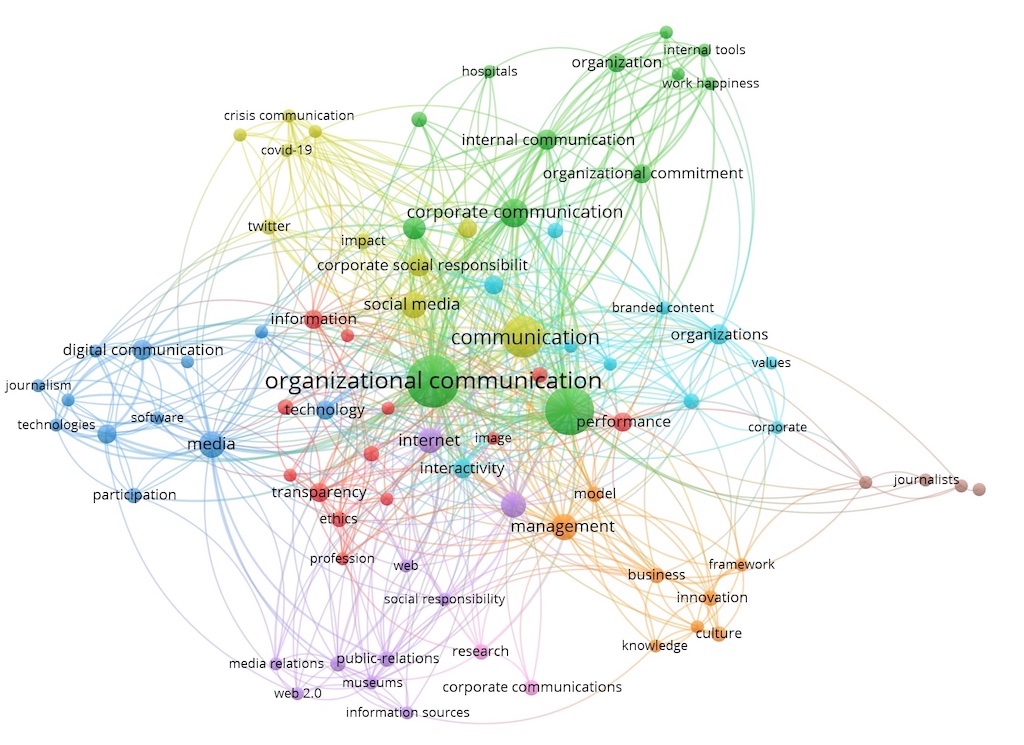

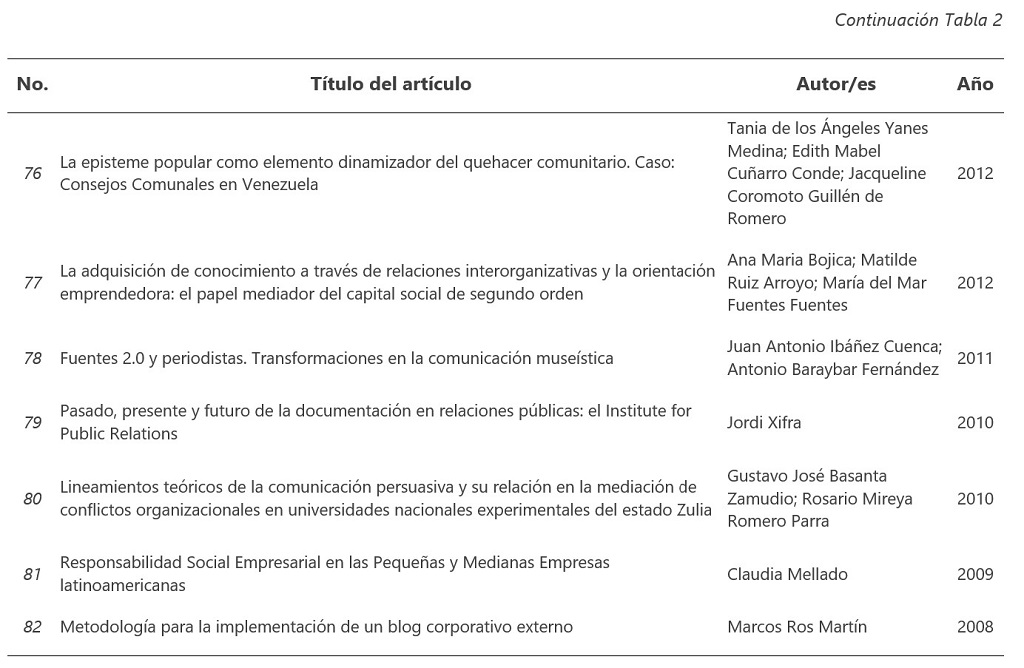

Para el análisis bibliométrico se utilizó la herramienta VOSviewer, en donde se rastrearon 14.187 documentos entre el 2000 y el 2020 con la palabra clave “Comunicación Organizacional or Organizational Communication”, que tras los criterios de inclusión y de exclusión (artículos de acceso abierto en español correspondientes a categorías de comunicación, gerencia y negocios) se encontró una muestra de 93 artículos, la cual se redujo a 82 al eliminar duplicados y artículos que no eran propiamente de Comunicación (Veáse Tabla 2 en Anexo). Dicha herramienta permitió construir y visualizar redes bibliométricas y de coincidencia de términos claves extraídos de la literatura científica.

En cuanto al análisis de contenido de los artículos indexados en Web of Science (WoS), se recolectaron en Open Access y se exportó la información disponible desde WoS a una hoja de cálculo para examinar los metadatos. Para esto, se creó un libro de códigos, “el cual describe la localización de las variables y los códigos asignados a las categorías en una matriz o base de datos” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 255)Ref18. Allí se analizaron las siguientes variables: citas en Google Scholar Metrics, número de referencias, financiación, enfoque de la investigación, cantidad y tipo de técnicas investigativas usadas y la subdisciplina a la que pertenece, las cuales dan cuenta de los aportes del pensamiento comunicacional en las revistas científicas disponibles en WoS; y el número de autores, nacionalidad, Índice H y género, que determinan la presencia y representatividad de los autores de los artículos.

Esta investigación consideró el análisis del abordaje de la comunicación organizacional en los artículos disponibles en Web of Science, teniendo en cuenta que esta es una de las bases de datos académico-científicas más importantes a nivel internacional. Además de reunir los artículos publicados en las principales revistas académicas del mundo (Cortés, 2008)Ref10, se le atribuye un rol legitimador de la ciencia por sus altos indicadores de calidad.

Por lo tanto, el eje de esta investigación fue el análisis de los artículos indexados en la colección principal de WoS; esta se considera la parte más importante porque reúne las principales bases de datos, además de que proporciona plenas capacidades de búsqueda y análisis (Codina, 2020)Ref9. Estas son: Social Sciences Citation Index, Arts y Humaninites Citation Index y Emerging Sources Citation Index. Para el efecto, se delimitó el análisis a las revistas de comunicación.

3. Resultados

En el presente apartado se relacionan los principales hallazgos de los N=82 artículos sobre Comunicación Organizacional encontrados en las revistas disponibles en las bases de datos de Web of Science (WoS) correspondientes al periodo 2000-2020. Para empezar, se identificaron las revistas Internacional de Relaciones Públicas (25,3%) y Profesional de la Información (24%) como las que tienen mayor número de artículos, lo que convierte a España en el país con el mayor número de publicaciones, superando a Brasil (9,6%), México (9,6%) y Argentina (8,4%). La mayoría de los artículos son escritos por más de dos autores (66,3%) y mayoritariamente por mujeres (61,73%). Así mismo, los autores son provenientes de España (56,10%), México (10,37%), Ecuador (6,10%) y Argentina (5,49%). Es el enfoque cualitativo (33,7%) y técnicas como el análisis de contenido (20,2%), la encuesta (19%), y la entrevista (17,9%) los que más prevalecen en los artículos (Gráfico 1).

Frente al índice h, se encuentra que tan solo el 35% de los autores cuenta con este indicador, en donde resaltan Ignacio Aguaded (h:70), Ana Obra (h:39) Joan Forres (h:33) y Claudia Mellado (h:33).

Los datos obtenidos a través de VOSviewer permitieron establecer los temas de estudio sobre los que se centran los artículos a partir de los índices de co-ocurrencia temática. Se obtuvieron 70 Keywords (KW+), con una frecuencia ≥2, determinando nueve clústeres que posicionaron a la comunicación (44,2%), la responsabilidad social corporativa (20%), las relaciones públicas (42,8%) y las redes sociales (15,7%) como las principales corrientes temáticas. Asimismo, se identificó que los asuntos relacionados con el comportamiento (2,8%), identidad e imagen corporativa (2,8%), el riesgo organizacional (2,8%), la comunicación de crisis (2,8%) y el contenido de marca (2,8%) son los menos estudiados en el área.

Tras aplicar un algoritmo de clustering, y verificar la homogeneidad semántica de las KW+ que conformaron cada grupo, se proporcionó de forma manual una rúbrica a cada grupo temático resultante, teniendo en cuenta 13 categorías de la comunicación organizacional que se definieron para este estudio, donde es la comunicación digital (19,52%), la comunicación externa (16,94%), la comunicación estratégica (14,18%), la comunicación interna (10,13%) sobre las que se centran los artículos.

En relación con la co-ocurrencia de las fuentes de información más relacionadas en los artículos, se detectaron 126 referencias agrupadas en seis clústeres en donde el libro Dirección de Relaciones Públicas de Grunig y Hunt (1984) es el de mayor representatividad, seguido por referencias relacionadas a las relaciones públicas (Black, 1994; Grunig, 1992; Krohling, 2003; Wilcox et al., 2012), la responsabilidad social corporativa (Caroll, 1999), la gestión estratégica (Freeman, 1984), los retos y oportunidades de las redes sociales (Kaplan et al., 2010) (Gráfico 3).

Por su parte, el índice de co-citación de autores arrojó un total de 353 autores con una frecuencia ≥2. Paul Capriotti (5,6%), Justo Villafañe (5,6%), James E. Grunig (8,4%), y Cruz García Lirios (8,7%), son los autores más citados. No obstante, estos dos últimos autores se destacan por tener el mayor número de citas, lo que manifiesta que el abordaje de la investigación en Comunicación Organizacional se ha hecho desde la psicología social y las relaciones públicas (Gráfico 4).

4. Discusión

La Comunicación Organizacional es un objeto de estudio que ha sido abordado principalmente por países eurocéntricos, pues los resultados permitieron evidenciar cómo países de habla hispana poco han centrado su interés en este campo del conocimiento en los últimos 20 años.

Los hallazgos demuestran que la investigación en comunicación organizacional ha sido abordada principalmente desde las relaciones públicas y la psicología social, lo que resulta congruente con estudios como el de Salas (2011)Ref35, donde identifica a las organizaciones en función de las relaciones humanas y a la comunicación como eje fundamental de los procesos de interacción.

Las temáticas menos estudiadas en el área (comportamiento, identidad e imagen corporativa), ratifican los hallazgos de Palacios (2015)Ref25, en donde evidencia que a pesar de que algunas investigaciones en el campo incorporan la perspectiva de la identidad y la cultura corporativa, estos “son escasos para comprender y pensar el papel de la comunicación organizacional” (p. 42).

Asimismo, en la investigación de Palacios (2015)Ref25 se llamó la atención sobre la marcada bipolaridad entre hombres y mujeres, con tendencia al incremento de la participación de mujeres en las investigaciones; aspecto que pudimos evidenciar en los resultados de la investigación (p. 30).

Uno de los aspectos más importantes es que se da una transición metodológica en los artículos, pues se pasa de los hallazgos de Palacios (2015)Ref25 y García-Orosa (2019)Ref14, donde primaba un enfoque cuantitativo, a uno cualitativo. No obstante, se coincide con estos en que las técnicas más utilizadas son el análisis de contenido, la encuesta y la entrevista.

5. Limitaciones del estudio

Lo reportado aquí se limita exclusivamente a los artículos publicados en una sola base de datos, Web of Science, hasta el año 2020; en este sentido, resulta fundamental considerar otro tipo de publicaciones que también dan cuenta de una producción científica de gran nivel. Cabe mencionar que no fue posible acceder a todos los artículos, teniendo en cuenta que la mayoría son artículos de pago; por lo que se subraya la necesidad de ampliar el análisis y considerar publicaciones en otros idiomas diferentes al español.

Para estudios futuros no sólo queda la propuesta de expandir la muestra utilizada, sino también de efectuar un análisis comparativo entre los abordajes de la comunicación organizacional y otros campos de la comunicación (digital, para el desarrollo, educativa, entre otros), que contribuyan al acervo teórico sobre la producción intelectual del área.

ANEXO

1) Abdulhayoglu, M. A., y Thijs, B. (2018). Use of locality sensitive hashing (LSH) algorithm to match Web of Science and Scopus. Scientometrics, 116(2), 1229-1245. | https://doi.org/10.1007/s11192-017-2569-6

2) Aguilera, J. (2007). Gerencia Integral de Comunicaciones. Ecoe Ediciones.

3) Ángel, A. (2013). Los “campos” de la comunicación organizacional. Perspectivas Latinoamericanas y Norteamericanas. Filo de Palabra, 15, 9-26. Disponible en: https://bit.ly/3YHxN2X

4) Arroyave-Cabrera, J., y González-Pardo, R. (2022). Investigación bibliométrica de comunicación en revistas científicas en América Latina (2009-2018). Comunicar, 30(70), 85-96. | https://doi.org/10.3916/C70-2022-07

5) Bouzon, A. (2011). Las investigaciones en comunicación de las organizaciones: orígenes y fundamentos. Organicom, 14(8), 13-28. | https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2011.139082

6) Briones, G. (1996). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Módulos de Investigación Social. ICFES 1996.

7) Carney, T. F. (1979). Currents in Organizational Communication. Journal of Communication, 29(2). 200-211. | https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1979.tb02965.x

8) Chaviano, G. (2007). Análisis bibliométrico y de calidad de la revista Signo y Pensamiento (1982-2006). Revista Signo y Pensamiento, XXVI(50), 22-32. Disponible en: https://bit.ly/3YnW6m7

9) Codina, L. (5 de agosto de 2020). Cómo utilizar de modo eficiente bases de datos académicas en 6 pasos: Web of Science. Lluís Codina. https://www.lluiscodina.com/6-fases-web-of-science/

10) Cortés, J. (2008). Web of Science: termómetro de la producción internacional de conocimiento: Ventajas y limitaciones. CULCyT: Cultura Científica y Tecnológica, 5(29), 5-15. Disponible en: https://bit.ly/40yXmEP

11) Delgado López-Cózar, E., y Martín-Martín, A. (2018). Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2013-2017) (2ª ed). Granada.

12) Escorcia Otálora, T. A. (2008). El análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado [trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio institucional. http://hdl.handle.net/10554/8212

13) García Montero, A., Aguaded, I., y Ferrés, J. (2017). Competencia mediática organizacional: Una revisión sistemática de literatura científica en Web of Science. Dixit, (27)74, 74-87. | https://doi.org/10.22235/d.v0i27.1497

14) García-Orosa, B. (2019). 25 years of research in online organizational communication. Review article. El profesional de la información, v. 28, n. 5. 1-18. | https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.17

15) Gerber, A. (2020). Science Communication Research: an Empirical Field Analysis. Edition innovare.

16) Gómez-Rodríguez, G., Enrique Morrel, A., y Gallo-Estrada, C. (2017). A 30 años de Comunicación y Sociedad: cambios y permanencias en el campo académico de la comunicación. Comunicación y sociedad, (30), 17-44. Disponible en: https://bit.ly/3Y6lKMm

17) González-Pardo, R., Repiso, R., y Arroyave-Cabrera, J. (2020). Revistas iberoamericanas de comunicación a través de las bases de datos Latindex, Dialnet, DOAJ, Scopus, AHCI, SSCI, REDIB, MIAR, ESCI y Google Scholar Metrics. Revista Española De Documentación Científica, 43(4), e276. | https://doi.org/10.3989/redc.2020.4.1732

18) Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación (6ta ed.). McGraw Hill.

19) Krohling, M. (2014). Panorama e perspectivas dos estudos de comunicação organizacional e relações públicas na América Latina. En: ALAIC. La contribución de América Latina al campo de la Comunicación. Historia, enfoques teóricos, epistemológicos y tendencias de la investigación (pp. 246-292). ALAIC.

20) Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., y Calderón Villafáñez, L. C. (2014). Guías para construir estados del arte. International Corporation of Networks of Knowledge.

21) López-Robles, J. R., Guallar, J., Otegui-Olaso, J. R., y Gamboa-Rosales, N. K. (2019). El profesional de la información (EPI): Bibliometric and thematic analysis (2006-2017). El Profesional de la Información, 28(4), 1-23. | https://doi.org/https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.17

22) Martínez-Nicolás, M., Saperas, E., y Carrasco-Campos, Á. (2018). La investigación sobre comunicación en España en los últimos 25 años (1990-2014). Objetos de estudio y métodos aplicados en los trabajos publicados en revistas españolas especializadas. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (42), 37-69. | https://doi.org/10.5944/empiria.42.2019.23250

23) Medina, V., Almansa, A., y Castillo, A. (2020). Gestión del conocimiento en las universidades. Comunicar en entornos digitales. Inmediaciones de la Comunicación, 15(1), 41-66. | https://doi.org/10.18861/ic.2020.15.1.2957

24) Miquel-Segarra, S., y Gonçalves, G. (2019). Análisis bibliométrico de tesis doctorales sobre Relaciones Públicas en España y Portugal (2006/2016). Revista Internacional de Relaciones Públicas, IX(17), 25-48 | http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-17-2019-03-25-48

25) Palacios, J. A. (2015). Historia y avances en la investigación en comunicación organizacional. Revista Internacional de Relaciones Públicas, V(10), 25-46. http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-10-2015-03-25-46 | http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-10-2015-03-25-46

26) Piñeiro-Naval, V. (2020). La metodología de análisis de contenido. Usos y aplicaciones en la investigación comunicativa del ámbito hispánico. Communication & Society, 33(3), 1-16.

27) Piñeiro-Naval, V., y Morais, R. (2019). Study of the academic production on communication in Spain and Latin America. Comunicar, 27(61),108-117. | https://doi.org/10.3916/C61-2019-10

28) Piñeros Saavedra, E. Y. (2017). Estado del arte de la comunicación organizacional en el departamento del Meta- Colombia, a partir de los proyectos de grado en investigación registrados del año 2013 al año 2017 en las universidades presentes en el departamento [Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO.

29) Pivatto Brum, W., Sildo da Cunha, J., y Gressler Pianezzola, V. H. (2016). A Revista Perspectivas em Ciência da Informação e seu panorama científico no periodo 2010 a 2014. Perspectivas em Ciência da Informação, 21(3), 204-221. | https://doi.org/10.1590/1981-5344/2651

30) Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4), 348-349. Disponible en: https://bit.ly/3HVEokC

31) Repiso Caballero, R., Torres Salinas, D., y Delgado López-Cózar, E. (2011). Análisis de la investigación sobre Radio en España: Una aproximación a través del Análisis Bibliométrico y de Redes Sociales de las tesis doctorales defendidas en España entre 1976-2008. Estudios sobre el mensaje periodístico, 17(2), 417-429. | https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2011.v17.n2.38123

32) Rodríguez-Fernández, L. y Vázquez-Sande, P., (2019). Retos y perspectivas en la comunicación organizacional. El profesional de la información, 28(5), 1-7. | https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.01

33) Romero, J., Matamoros, S., y Campo, C. (2013). Sobre el cambio organizacional. Una revisión bibliográfica. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 23(50), 35-52. Disponible en: https://bit.ly/3wYFPbA

34) Saladrigas Medina, H. (2005). Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques comunicativos. Revista Latina de Comunicación Social, 8(60), 1-13. Disponible en: https://bit.ly/3YroBiM

35) Salas Forero, C. P. (2011). Estado del arte de la nueva comunicación estratégica en Iberoamérica y Colombia. Signo y Pensamiento, XXXI(59), 234-246. Disponible en: https://bit.ly/3X7B8H0

36) Strauss, A. L., y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada. Editorial Universidad de Antioquia.

37) Vargas, Y., Villegas, E., y Paz, G. (2018). Comunicación y cultura organizacional: perspectivas, tendencias y posibles rutas teóricas. Razón y Palabra, 100(22), 821-836. Disponible en: https://bit.ly/3RxlTWG

38) Vásquez, C., Marroquín, L., y Ángel, A. (2018). In Search of a Latin American Approach to Organizational Communication: A Critical Review of Scholarship (2010–2014). Communication Theory, 28(2), 155-179. | https://doi.org/10.1093/ct/qtx010

39) Walter, N., Cody, M. J., y Ball-Rokeach, S. J. (2018). The Ebb and Flow of Communication Research: Seven Decades of Publication Trends and Research Priorities. Journal of Communication, 68(2), 424-440. | https://doi.org/10.1093/joc/jqx015

40) Zhu, J., Hu, G., y Liu, W. (2019). DOI errors and possible solutions for Web of Science. Scientometrics, 118(2), 709-718. | https://doi.org/10.1007/s11192-018-2980-7

González-Cifuentes, Daniela

Daniela González Cifuentes es Comunicadora Social – Periodista (Universidad del Tolima). Maestría en Generación y Gestión de Contenidos Digitales. Sus líneas de investigación se orientan a la comunicación digital, los ecosistemas digitales con objeto de empredimiento, la gestión de las TIC y el fortalecimiento empresarial, y el análisis bibliométrico.

González-Pardo, Rafael

Rafael González-Pardo es Doctor en Comunicación (Universidad del Norte) y Magister en Territorio, Conflicto y Cultura (Universidad del Tolima). Presidente Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación (FELAFACS). Decano Facultad de Ciencias Humanas y Artes en la Universidad del Tolima. Investigador categorizado – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia – Minciencias. Docente investigador del Grupo de Investigación en Comunicación y Democracia (Universidad del Tolima), Ibagué – Colombia. Sus líneas de investigación encuentran su foco en las teorías de comunicación, losestudios bibliométricos, la comunicación organizacional y la comunicación digital.